Asbest war einst das Lieblingsmaterial vieler Architekten und Bauunternehmen. Es war langlebig, stabil und vielseitig einsetzbar – genau das, was man sich auf Baustellen wünschte. Zwischen den 1950er- und 1990er-Jahren wurde es daher millionenfach verbaut: in Dachplatten, Fassaden, Klebern und Isolierungen. Erst später wurde bekannt, welche Risiken von dem scheinbar harmlosen Baustoff ausgehen.

Heute ist Asbest verboten, doch seine Spuren finden sich vielerorts. Besonders in älteren Gebäuden schlummert das Material bis heute – oft unentdeckt. Wenn der Verdacht aufkommt, Asbest könne in der eigenen Immobilie verbaut sein, ist Vorsicht geboten. Unbedachtes Vorgehen kann nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der folgende Artikel bietet einen praxisnahen Überblick über angemessene Schritte bei einem Asbestverdacht – vom ersten Hinweis bis zur sicheren Beseitigung.

Infobox 1: Asbest in über 3.000 Bauprodukten

Zwischen 1950 und 1993 wurde Asbest in Deutschland in mehr als 3.000 verschiedenen Baustoffen verwendet – darunter Dachplatten, Fliesenkleber, Putze, Rohre und sogar Fensterkitte.

Tipp: Häuser, die vor 1995 gebaut wurden, sollten grundsätzlich auf Asbest überprüft werden.

Wo Asbest einst verwendet wurde – und warum das heute noch zählt

Der Baustoff wurde in zahlreichen Produkten verarbeitet: in Dacheindeckungen aus Faserzement, Rohrummantelungen, Wandverkleidungen oder auch als Zusatz in Putzen und Spachtelmassen. Gebäude, die zwischen 1960 und 1985 errichtet wurden, tragen besonders häufig Bauteile mit Asbest in sich.

Manche Materialien lassen sich durch Prägungen oder Oberflächenmerkmale identifizieren. Doch längst nicht immer ist das so einfach. Gerade im Innenbereich – unter Fliesen, in Zwischendecken oder hinter Isolierungen – ist das Material schwer erkennbar. Deshalb ist bei Umbau oder Modernisierung grundsätzlich Vorsicht geboten, wenn das Gebäude älteren Datums ist.

Warum Asbest gesundheitsgefährdend ist

Das eigentliche Problem liegt nicht in der bloßen Existenz des Materials, sondern in den winzigen Fasern, die sich bei Beschädigung lösen können. Diese Fasern schweben unbemerkt in der Luft und können beim Einatmen tief in die Lunge eindringen. Dort verbleiben sie oft über Jahrzehnte hinweg und können schwere Erkrankungen verursachen.

Zu den bekannten Krankheitsbildern zählen Asbestose, Lungenkarzinome oder das sogenannte Mesotheliom. Die Wahrscheinlichkeit zu erkranken steigt mit der Intensität und Dauer der Einwirkung. Besonders risikobehaftet sind handwerkliche Eingriffe wie Bohren, Schleifen oder Abbrechen von asbesthaltigem Material – selbst kleine Eingriffe können genügen, um Fasern freizusetzen.

Infobox 2: Unsichtbare Gefahr – Eine einzige Faser kann krank machen

Asbestfasern sind extrem fein – bis zu 200-mal dünner als ein menschliches Haar – und können über Jahrzehnte in der Lunge verbleiben.

Bereits eine einzige eingeatmete Faser kann unter Umständen gesundheitsschädlich oder krebserregend sein.

Wie man bei Asbestverdacht am besten vorgeht

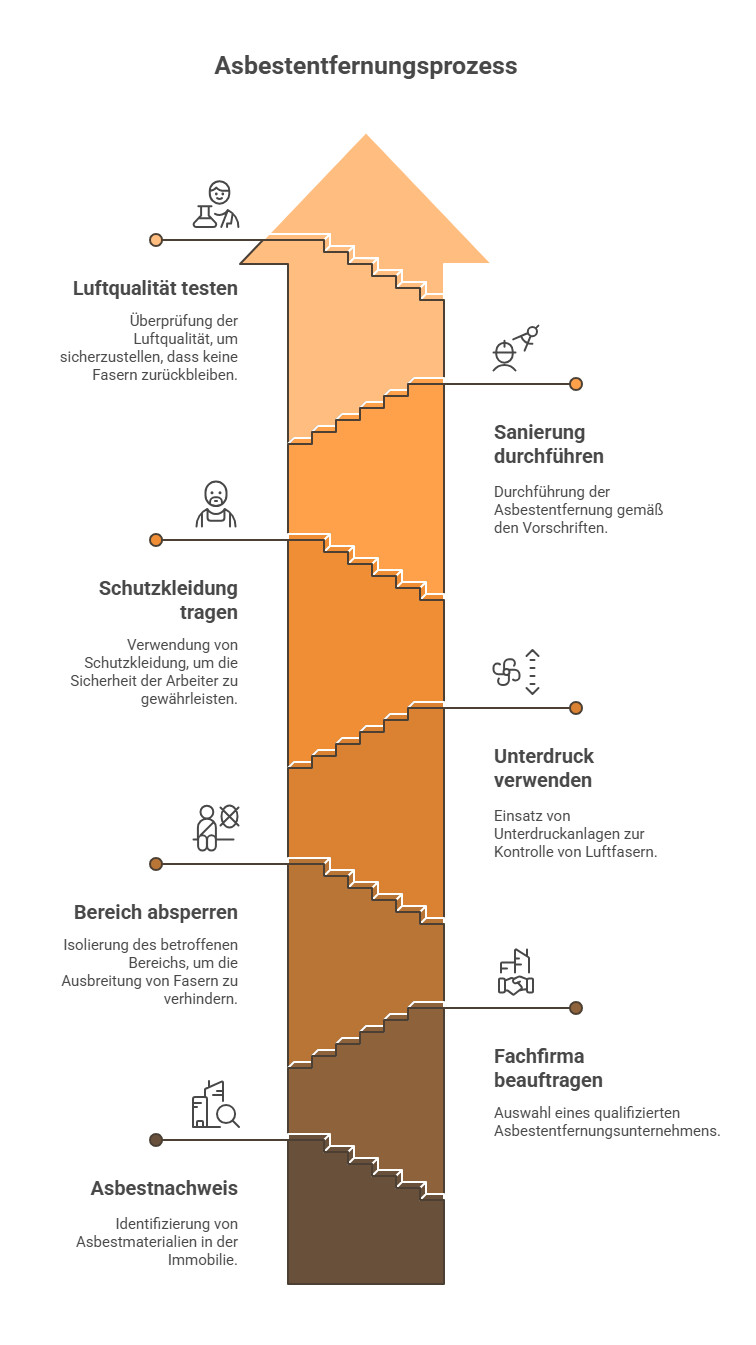

Ein erster Verdacht entsteht oft durch das Baujahr, typische Bauteile oder Hinweise in alten Bauplänen. Doch die sichere Klärung kann nur durch eine Analyse erfolgen. Wichtig ist, dass keine Selbstversuche unternommen werden – das Entnehmen von Materialproben ohne Schutzmaßnahmen kann gefährlich sein.

Stattdessen sollte ein zertifiziertes Fachunternehmen beauftragt werden. Dieses entnimmt eine Probe unter gesicherten Bedingungen und lässt sie in einem anerkannten Labor untersuchen. Erst nach einer eindeutigen Bestätigung darf entschieden werden, wie weiter vorzugehen ist. Ob das Material erhalten bleiben kann oder entfernt werden muss, hängt vom Zustand und der geplanten Nutzung ab.

Was bei einem positiven Befund zu tun ist

Wird Asbest nachgewiesen, liegt die Verantwortung bei Eigentümern oder Bauherren. Eine Entfernung darf ausschließlich von Firmen durchgeführt werden, die speziell geschult und ausgerüstet sind. Diese Betriebe kennen sich mit allen Vorschriften aus und arbeiten unter kontrollierten Bedingungen.

Typisch sind Maßnahmen wie das Abschotten des betroffenen Bereichs, der Einsatz von Unterdruckanlagen und die Verwendung von Schutzkleidung. Die Arbeiten erfolgen meist unter genauer Dokumentation. Nach Abschluss der Sanierung wird die Raumluft geprüft, um sicherzustellen, dass keine Fasern zurückbleiben.

Wer ohne Genehmigung oder ohne Fachfirma handelt, setzt sich erheblichen Gefahren aus – nicht nur gesundheitlich, sondern auch juristisch. Verstöße gegen das Gefahrstoffrecht können Bußgelder nach sich ziehen und führen im schlimmsten Fall zu strafrechtlicher Verfolgung.

Gesetzliche Vorgaben und formale Pflichten

Asbest wurde in Deutschland 1993 vollständig verboten. Doch auch bei Bestandsbauten gelten klare Regeln. Eigentümer müssen sicherstellen, dass keine gefährdenden Arbeiten ohne entsprechende Schutzvorkehrungen durchgeführt werden. Zudem ist in vielen Fällen eine Anzeigepflicht gegenüber den Behörden vorgesehen.

Auch Mieter müssen im Fall einer Sanierung informiert werden – sowohl über die Art der Maßnahme als auch über eventuelle Gesundheitsrisiken. Kommt es dabei zu Versäumnissen, kann dies zivilrechtliche Folgen haben. Wer Immobilien verkauft, sollte darüber hinaus offenlegen, ob bekannte Asbestvorkommen bestehen.

Infobox 3: Eigeninitiative kann teuer werden

Wer ohne Genehmigung oder Fachfirma Asbest entfernt, riskiert hohe Bußgelder (bis zu 50.000 Euro) und ernsthafte gesundheitliche Folgen.

Die Entsorgung darf ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe erfolgen – gemäß der Gefahrstoffverordnung.

Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten

Die Entfernung asbesthaltiger Bauteile ist kostenintensiv. Ausschlaggebend sind vor allem Zugänglichkeit, Materialart und Umfang der Maßnahme. Neben der eigentlichen Sanierung fallen Kosten für Analyse, Dokumentation und Entsorgung an. All das ist streng geregelt, da es sich um Sondermüll handelt.

Es gibt jedoch Möglichkeiten, die finanzielle Belastung zu verringern. In bestimmten Fällen greifen Förderprogramme von Kommunen oder Landesbehörden, insbesondere im Zusammenhang mit energetischen Sanierungen. Auch steuerliche Absetzbarkeit ist möglich, etwa bei Handwerkerleistungen oder Modernisierungsmaßnahmen. Eine umfassende Beratung lohnt sich daher in jedem Fall.

Schlussbetrachtung: Besonnenheit statt Übereifer

Asbest ist kein akutes Problem – aber ein ernstzunehmendes. Wer in einem älteren Gebäude wohnt oder Umbauten plant, sollte mögliche Risiken nicht ausklammern. Weder Panik noch Sorglosigkeit sind hier angebracht.

Die beste Vorgehensweise ist sachlich und geordnet. Vom ersten Verdacht über die Analyse bis hin zur eventuellen Entfernung ist jeder Schritt geregelt – und das aus gutem Grund. Wer sich an diese Abläufe hält, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch alle, die im Gebäude leben oder arbeiten.

Asbest ist ein Fall für Fachleute. Nur sie verfügen über die Ausrüstung und das Wissen, um Gefahren auszuschalten. Für alle anderen gilt: Abstand halten, informieren und nichts überstürzen. So lässt sich ein mögliches Problem kontrollieren – ohne unnötige Risiken.