Der Schutz von Flüssen, Seen und Grundwasser gehört zu den zentralen Aufgaben des Umweltrechts in Deutschland. Dabei ist der sorgfältige Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ein unverzichtbarer Bestandteil jeder umweltbezogenen Betriebsführung. Ob Industrieanlage, Werkstatt, Lagerstätte oder landwirtschaftlicher Betrieb – überall dort, wo Substanzen wie Öle, Chemikalien oder Reinigungsmittel verwendet oder gelagert werden, greift die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Seit ihrer bundesweiten Vereinheitlichung im Jahr 2017 regelt sie, wie solche Stoffe sicher gehandhabt werden sollen.

Diese Vorschriften dienen nicht nur dem Gewässerschutz. Sie sorgen auch für klare Regeln im betrieblichen Alltag. Durch vorbeugende Maßnahmen lassen sich Umweltschäden vermeiden, behördliche Auflagen erfüllen und Haftungsrisiken deutlich reduzieren. Die Anforderungen der Verordnung betreffen längst nicht nur große Industrieanlagen – auch kleinere Betriebe und private Haushalte mit Heizöltanks sind unter Umständen verpflichtet, Schutzvorkehrungen zu treffen. Ein gutes Verständnis der Verordnung hilft dabei, unnötige Probleme zu vermeiden und gleichzeitig ein verantwortungsvolles Umweltbewusstsein zu leben.

Rechtsrahmen und Zielsetzung der AwSV

Die AwSV basiert auf dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und ersetzt die zuvor regional unterschiedlichen Regelungen. Ziel der Verordnung ist es, bundesweit einheitliche Standards für den Umgang mit umweltgefährdenden Flüssigkeiten und Stoffen zu schaffen. Sie beschreibt unter anderem, welche Anforderungen an technische Anlagen bestehen, wie der Betrieb zu erfolgen hat und welche Verpflichtungen Betreiber einhalten müssen, um Schadensfälle zu vermeiden.

Wassergefährdende Substanzen werden in drei sogenannte Wassergefährdungsklassen (WGK) eingestuft. Diese reichen von WGK 1 (geringe Gefährlichkeit) bis WGK 3 (hohes Risiko für das Wasser). Je nach Einstufung gelten unterschiedliche Anforderungen an Rückhalteeinrichtungen, Überwachung und Schutzvorrichtungen. Auch Stoffe ohne offizielle Einstufung, die dennoch als schädlich gelten, können unter das Regelwerk fallen.

Fakt 1: Die AwSV betrifft auch Heizöltanks im Keller von Wohnhäusern

Viele Betreiber glauben, die AwSV gelte nur für Industrieanlagen – falsch! Auch private Heizöltanks ab 1.000 Litern unterliegen den Anforderungen der AwSV, z. B. bezüglich Dichtheit und Prüfpflicht durch Sachverständige.

Anwendungsbereich und betroffene Anlagen

Die Regelungen der AwSV gelten für eine Vielzahl an technischen Einrichtungen, in denen wassergefährdende Stoffe aufbewahrt, transportiert, abgefüllt oder eingesetzt werden. Dazu zählen etwa Heizöltanks in Wohnhäusern, Chemikalienlager in Industriebetrieben, Biogasanlagen, Tankstellen oder Werkstätten. Auch mobile Behältnisse wie Tankcontainer oder Fahrzeugtanks können unter den Geltungsbereich fallen, sofern der Umgang mit kritischen Stoffen regelmäßig oder dauerhaft erfolgt.

Ob eine Anlage als besonders überwachungsbedürftig eingestuft wird, hängt unter anderem von der Menge der eingesetzten Stoffe, der Bauweise der Anlage und dem Schadenspotenzial im Störfall ab. Betreiber müssen selbst prüfen, ob ihre Einrichtung meldepflichtig ist, und bei Unsicherheit gegebenenfalls Rücksprache mit Behörden oder Fachfirmen halten.

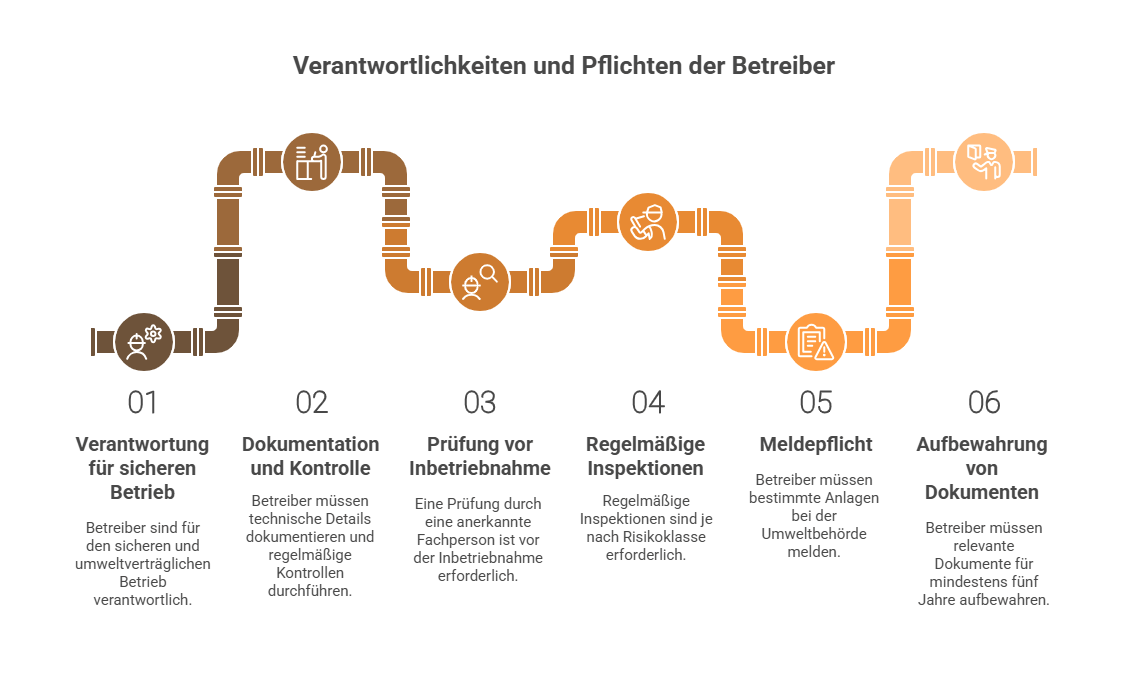

Verantwortlichkeiten der Betreiber

Betreiber tragen die volle Verantwortung für einen sicheren und umweltverträglichen Betrieb. Dazu gehört die Pflicht zur Dokumentation aller technischen Details der Anlage sowie zur regelmäßigen Kontrolle. Einrichtungen müssen so gebaut und betrieben werden, dass keine wassergefährdenden Stoffe austreten können – auch nicht bei Störungen oder außergewöhnlichen Betriebslagen.

Vor der Inbetriebnahme oder bei Umbauten ist eine Prüfung durch eine anerkannte Fachperson erforderlich. Je nach Risiko der Anlage muss auch im laufenden Betrieb regelmäßig kontrolliert werden. Die Prüfintervalle sind gesetzlich vorgegeben und variieren je nach Gefährdungsklasse und Anlagentyp. Häufig liegt der Abstand zwischen den Prüfungen bei fünf Jahren, kann aber deutlich kürzer ausfallen.

Für bestimmte Anlagen besteht eine Meldepflicht gegenüber der zuständigen Umweltbehörde. Wer dies versäumt, riskiert Verwaltungsverfahren oder Bußgelder. Zudem müssen alle relevanten Unterlagen – von Bauplänen bis zu Prüfberichten – für mindestens fünf Jahre aufbewahrt und auf Verlangen vorgelegt werden können.

Fakt 2: Wassergefährdungsklassen (WGK) entscheiden über den Aufwand der Sicherheitsmaßnahmen

Je höher die Einstufung eines Stoffes in die WGK 1–3, desto umfangreicher sind die Schutzvorkehrungen: WGK 3-Stoffe (z. B. Altöl, Benzin) erfordern besonders robuste Rückhaltesysteme und regelmäßige Prüfungen durch Fachbetriebe.

Fachfirmen und anerkannte Prüfer

Einige Aufgaben dürfen nur von Unternehmen mit spezieller Zulassung durchgeführt werden. Diese sogenannten Fachbetriebe müssen regelmäßig nachweisen, dass sie über geeignetes Personal, technische Ausstattung und organisatorische Abläufe verfügen, um die Anforderungen der AwSV umzusetzen. Ihre Anerkennung erfolgt durch technische Überwachungsorganisationen wie TÜV oder DEKRA.

Auch Sachverständige spielen eine zentrale Rolle. Sie überprüfen neue oder umgebaute Anlagen, erstellen Gutachten und unterstützen Behörden bei der Kontrolle. Wer in dieser Funktion tätig ist, benötigt eine staatliche Anerkennung und umfassende Kenntnisse in Umweltrecht, Anlagentechnik und Gefahrstoffkunde.

Schutzmaßnahmen und bauliche Anforderungen

Die technische Ausführung einer Anlage ist ausschlaggebend für deren Sicherheit. Besonders wichtig sind Rückhalteeinrichtungen, die bei einem Austritt von Flüssigkeiten verhindern, dass diese ins Erdreich oder in die Kanalisation gelangen. Dazu gehören etwa Auffangwannen, Flüssigkeitsbarrieren oder Bodenabdichtungen. Die Größe und Art dieser Vorrichtungen hängen vom eingesetzten Stoff und vom Fassungsvermögen der Anlage ab.

Unterirdische Behälter stellen besondere Anforderungen an die Überwachung. Hier sind meist doppelte Wände, Leckagewarner oder kontinuierliche Überwachungssysteme vorgeschrieben. Oberirdische Behälter benötigen häufig eine Kombination aus baulichem Rückhalt und technischen Sicherungen wie Überfüllsicherungen oder automatischen Absperreinrichtungen.

Konsequenzen bei Verstößen

Wer die Vorschriften der AwSV nicht einhält, muss mit rechtlichen Folgen rechnen. Neben Bußgeldern, die je nach Verstoß mehrere zehntausend Euro betragen können, drohen auch zivilrechtliche Haftungsansprüche, etwa bei einer Grundwasserverunreinigung. In schweren Fällen kann es sogar zu strafrechtlichen Ermittlungen kommen, wenn etwa fahrlässiges Handeln zu Umweltschäden führt.

Vor diesem Hintergrund ist eine gewissenhafte Betriebsführung unverzichtbar. Dazu gehört nicht nur die technische Wartung, sondern auch die Schulung des Personals, das Führen von Checklisten und die Kommunikation mit zuständigen Behörden. Wer hier vorausschauend handelt, spart sich im Ernstfall hohe Kosten und Imageschäden.

Fakt 3: Alle Prüfberichte müssen 5 Jahre lang aufbewahrt werden – auch digital

Nach § 46 AwSV gilt eine Mindestaufbewahrungsfrist für alle Dokumente, Prüfnachweise und Anlagendaten. Diese können auch digital archiviert werden – aber revisionssicher und jederzeit verfügbar im Fall einer Umweltkontrolle!

Fazit

Die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen bildet das Rückgrat für einen verantwortungsbewussten Umweltschutz im technischen Bereich. Sie schafft klare Zuständigkeiten und technische Vorgaben, die sich an der tatsächlichen Gefährlichkeit eines Stoffes orientieren. Ihr Regelwerk betrifft viele Branchen – von der Industrie bis hin zu privaten Haushalten.

Wer sich rechtzeitig mit den Anforderungen auseinandersetzt, technische Vorkehrungen trifft und kompetente Fachfirmen einbindet, beugt Umweltgefahren vor und kommt zugleich seiner rechtlichen Verantwortung nach. Die AwSV verlangt dabei keine Perfektion, aber konsequentes Handeln: prüfen, sichern, dokumentieren – und bei Bedarf externe Hilfe einholen. So lässt sich nicht nur Schaden verhindern, sondern auch Vertrauen schaffen – gegenüber Umweltbehörden, Geschäftspartnern und der Gesellschaft insgesamt.