Der Begriff Bestandsschutz taucht im Zusammenhang mit dem Brandschutz immer wieder auf und ist in der Baupraxis von erheblicher Bedeutung. Viele Gebäude, die Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte alt sind, entsprechen nicht mehr den heutigen baurechtlichen Anforderungen. Dennoch genießen sie in weiten Teilen einen Schutzstatus, der verhindert, dass Eigentümer ohne Anlass kostenintensive Nachrüstungen durchführen müssen. Dieser rechtliche Rahmen wird als Bestandsschutz bezeichnet. Im Bereich des Brandschutzes ist er jedoch nicht grenzenlos und kann bei bestimmten Veränderungen oder Gefährdungslagen aufgehoben werden. Damit wird er zu einem Thema, das im Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Recht steht und immer wieder zu Diskussionen führt.

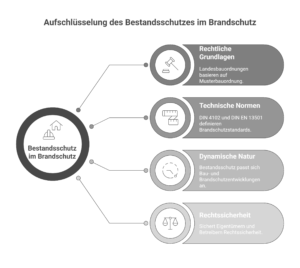

Rechtliche Grundlagen des Bestandsschutzes im Brandschutz

Der Bestandsschutz im deutschen Baurecht basiert auf dem Grundsatz, dass ein rechtmäßig errichtetes Gebäude nicht rückwirkend an neue bauliche Anforderungen angepasst werden muss. Dieser Schutz erstreckt sich auch auf den Brandschutz, sofern keine gravierenden Gefährdungen bestehen. Rechtsgrundlage bilden die Landesbauordnungen der Bundesländer, die wiederum auf der Musterbauordnung fußen. Ergänzt werden sie durch technische Normen wie die DIN 4102 oder die europäische Normenreihe DIN EN 13501, die Feuerwiderstandsklassen und Baustoffanforderungen definieren. Der Bestandsschutz sichert somit die Rechtssicherheit für Eigentümer und Betreiber, ist aber zugleich ein dynamisches Instrument, das mit den Entwicklungen des Bau- und Brandschutzrechts Schritt hält.

Wann der Bestandsschutz im Brandschutz greift

Ein Gebäude, das nach den Vorschriften seiner Zeit genehmigt und errichtet wurde, profitiert grundsätzlich vom Bestandsschutz. Das bedeutet, dass es auch dann weiter genutzt werden darf, wenn heutige Vorschriften strengere Anforderungen vorsehen würden. Dieser Schutz ist insbesondere für Wohn- und Gewerbebauten von Bedeutung, die über viele Jahrzehnte hinweg in Betrieb bleiben. Solange keine wesentlichen Umbauten stattfinden und die Nutzung unverändert bleibt, kann sich ein Eigentümer in aller Regel auf den Bestandsschutz berufen. Dadurch wird verhindert, dass historisch gewachsene Bausubstanz durch nachträgliche Anforderungen übermäßig belastet wird.

Fakt 1: Bestandsschutz endet bei Umbauten

Sobald ein Gebäude wesentlich umgebaut oder die Nutzung geändert wird, erlischt in vielen Fällen der Bestandsschutz. Dann müssen die aktuellen Brandschutzvorschriften und Bauordnungen eingehalten werden – auch wenn das Gebäude ursprünglich andere Standards erfüllen musste.

Die Grenzen des Bestandsschutzes

So umfassend der Bestandsschutz auch erscheinen mag, seine Grenzen sind klar definiert. Kommt es zu baulichen Veränderungen, Umbauten oder Nutzungsänderungen, kann er entfallen. Ein ehemaliges Lagergebäude, das zu einem Veranstaltungsort umgebaut wird, unterliegt plötzlich völlig anderen brandschutztechnischen Anforderungen. Auch wenn bestehende Anlagen oder Konstruktionen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben darstellen, können Behörden die Nachrüstung von Brandschutzmaßnahmen verlangen. Dies zeigt, dass der Bestandsschutz nicht als statischer Freibrief verstanden werden darf, sondern stets im Kontext von Sicherheit und Risikoabwägung zu betrachten ist.

Fakt 2: Bestandsschutz schützt nicht vor Gefährdung

Besteht durch den vorhandenen Zustand eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben, können Behörden auch bei Bestandsgebäuden die Nachrüstung von Brandschutzmaßnahmen verlangen. Sicherheit geht vor Bestandsschutz.

Besonderheiten im föderalen System

Da der Brandschutz in Deutschland Ländersache ist, unterscheiden sich die Anforderungen an den Bestandsschutz von Bundesland zu Bundesland. Während einige Landesbauordnungen großzügigere Regelungen vorsehen, interpretieren andere die Nachrüstpflichten strenger. Besonders relevant wird dies bei überregional tätigen Eigentümern oder Betreibern von Immobilien, die sich in verschiedenen Bundesländern befinden. Hier ist eine sorgfältige Prüfung der jeweils geltenden Rechtslage unerlässlich, um Konflikte mit Bauaufsichtsbehörden zu vermeiden.

Bestandsschutz und Brandschutzsanierung

Eine häufige Streitfrage betrifft die Abgrenzung zwischen Bestandsschutz und Sanierungspflichten. Während der Bestandsschutz vor nachträglichen Anforderungen schützt, können bei Sanierungen oder Modernisierungen zusätzliche Auflagen erlassen werden. Werden beispielsweise neue Fluchtwege geschaffen oder ein Gebäude in seiner Nutzung intensiviert, kann die Bauaufsicht aktuelle Standards einfordern. Auch Versicherungen spielen hierbei eine Rolle, da sie im Schadensfall prüfen, ob ein Gebäude den brandschutzrechtlichen Mindestanforderungen genügt hat. Eine fehlende Anpassung kann im Ernstfall erhebliche wirtschaftliche Folgen nach sich ziehen.

Fakt 3: Unterschiedliche Regeln je nach Bundesland

Da der Brandschutz in Deutschland Ländersache ist, gelten teils abweichende Vorgaben in den Bauordnungen der Bundesländer. Eigentümer sollten sich daher bei Modernisierungen oder Sanierungen immer über die regional gültigen Vorschriften informieren.

Praktische Bedeutung für die Bau- und Immobilienpraxis

In der Praxis ist der Bestandsschutz im Brandschutz ein Balanceakt zwischen Sicherheit, Recht und Kosten. Einerseits schützt er vor übermäßigen finanziellen Belastungen, andererseits darf er nicht dazu führen, dass Menschen in unsicheren Gebäuden leben oder arbeiten müssen. Für Eigentümer und Planer bedeutet dies, bei jeder baulichen Veränderung sorgfältig zu prüfen, ob der Bestandsschutz weiterhin greift oder ob aktuelle Vorschriften anzuwenden sind. Die Abstimmung mit Sachverständigen, Bauaufsichtsbehörden und Fachplanern wird in diesem Zusammenhang zu einem entscheidenden Faktor.

Fazit

Der Bestandsschutz im Brandschutz ist ein komplexes, aber unverzichtbares Element des deutschen Baurechts. Er stellt sicher, dass rechtmäßig errichtete Gebäude nicht rückwirkend neuen Anforderungen unterworfen werden, setzt jedoch klare Grenzen bei Umbauten, Nutzungsänderungen oder Gefahrenlagen. In einem föderal geprägten Rechtssystem variiert seine Ausgestaltung von Bundesland zu Bundesland, was die Praxis zusätzlich erschwert. Für die Bau- und Immobilienwirtschaft bedeutet dies, dass Bestandsschutz kein statischer Zustand ist, sondern ein dynamisches Rechtsinstrument, das sich stets im Spannungsfeld zwischen Rechtssicherheit und Gefahrenabwehr bewegt. Am Ende bleibt er ein Mittel, das den Bestand schützt, ohne die Sicherheit aus den Augen zu verlieren, und damit ein essenzieller Bestandteil eines verantwortungsvollen Brandschutzes.