Gewitter zählen zu den eindrucksvollsten Naturereignissen – und zugleich zu den bedrohlichsten für Gebäude, Menschen und elektronische Systeme. Jährlich kommt es in Deutschland zu mehreren hunderttausend Einschlägen, die erhebliche Schäden verursachen können. Besonders exponierte Häuser, aber auch dicht bebaute Wohngebiete, sind davon betroffen. Umso wichtiger ist es, sich vor den direkten und indirekten Auswirkungen eines Blitzes zu wappnen. Schutzsysteme spielen dabei eine zentrale Rolle. Sie setzen sich aus einem äußeren und einem inneren Teil zusammen, die gemeinsam auf Sicherheit ausgerichtet sind. Der äußere Teil fängt Blitze auf und leitet sie gezielt ab. Der innere Schutz verhindert Schäden durch elektrische Spannungsanstiege. Beide Systeme greifen ineinander und schaffen gemeinsam ein stabiles Schutzkonzept. Im Folgenden wird erläutert, wie diese Systeme funktionieren, wann sie vorgeschrieben sind und welche Kosten damit verbunden sind.

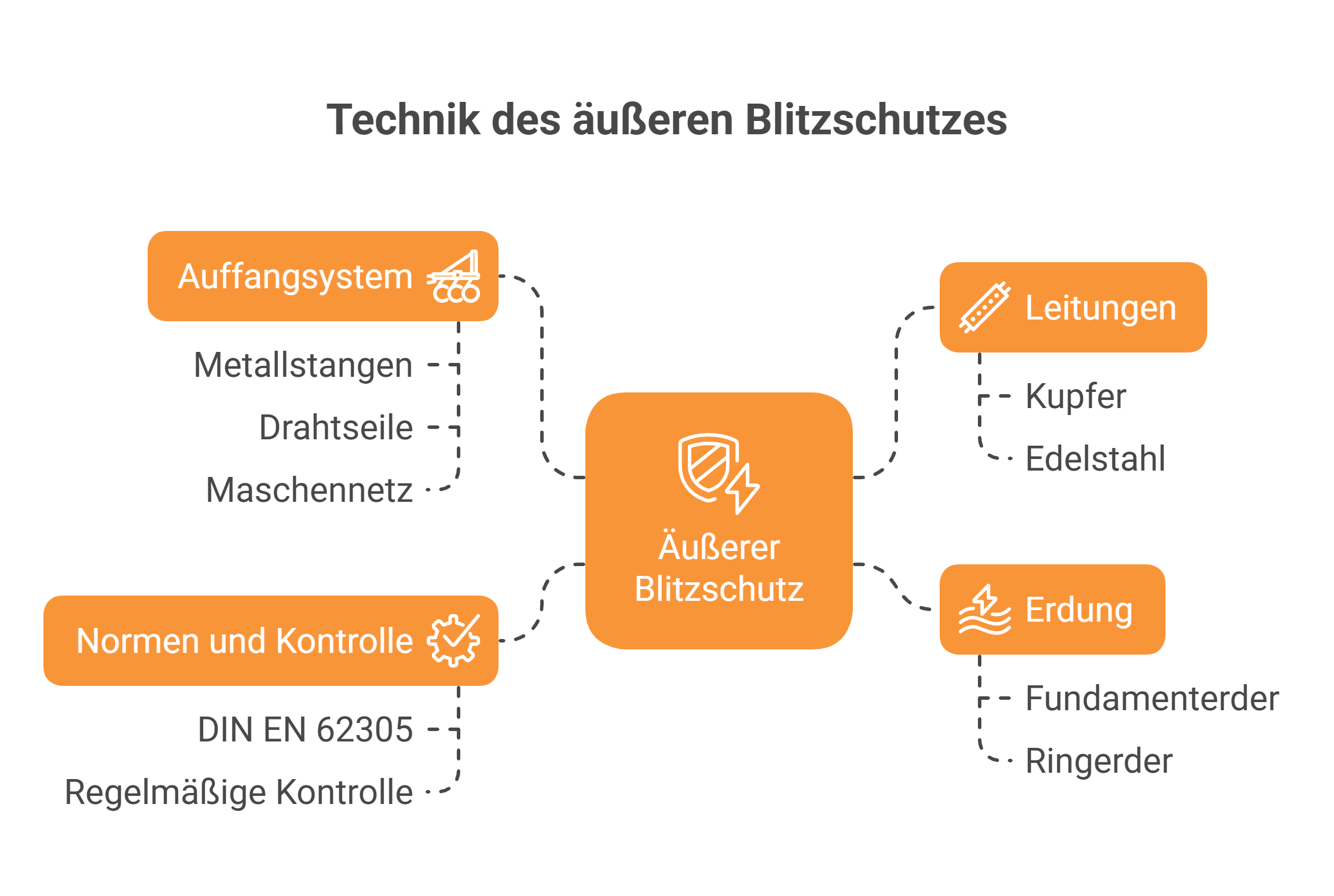

Technik des äußeren Blitzschutzes

Aufbau und Funktionsweise

Der äußere Blitzschutz hat die Aufgabe, die Energie eines Einschlags kontrolliert in den Boden zu leiten. Er setzt sich aus drei Komponenten zusammen: dem Auffangsystem auf dem Dach, den Leitungen entlang der Fassade und einer Erdung im Fundament oder im Erdreich. Das Auffangsystem besteht häufig aus Metallstangen, Drahtseilen oder einem Maschennetz. Es nimmt die elektrische Ladung auf. Über metallische Leitungen wird diese weitergeleitet und schließlich in den Boden abgeführt. So wird verhindert, dass der Strom durch Bauteile oder Leitungen des Gebäudes wandert und Schäden anrichtet.

Ein Blitz kann bis zu 30.000 °C heiß sein

Das ist etwa fünfmal heißer als die Oberfläche der Sonne. Diese extreme Temperatur kann Gebäude in Sekundenbruchteilen entzünden oder schwere Schäden an elektrischen Anlagen verursachen – ein wirksamer Blitzschutz ist daher essenziell für Brandschutz und Gerätesicherheit.

Verwendete Materialien und technische Anforderungen

Zum Einsatz kommen witterungsbeständige Metalle wie Kupfer oder Edelstahl. Diese Materialien sind langlebig und leiten Strom zuverlässig ab. Wichtig ist auch die fachgerechte Verlegung der Leitungen. Scharfe Knicke, unzureichende Kontaktstellen oder falsche Abstände zu anderen Bauteilen können den Schutz herabsetzen. Die Erdung erfolgt über einen Fundamenterder, sofern vorhanden, oder über einen umlaufenden Ringerder, der ins Erdreich eingebracht wird. Die Qualität der Erdverbindung beeinflusst maßgeblich, wie zuverlässig der Strom abgeleitet werden kann.

Normen und regelmäßige Kontrolle

Die technischen Vorgaben beruhen auf der Normenreihe DIN EN 62305. Sie regelt unter anderem, wie Schutzklassen festgelegt werden und in welchen Zonen besondere Anforderungen gelten. Gebäude werden dabei in unterschiedliche Schutzzonen unterteilt. Eine regelmäßige Kontrolle des Systems ist unverzichtbar. Regen, Frost und mechanische Einflüsse können mit der Zeit Verbindungen lockern oder Materialien beschädigen. Fachfirmen bieten deshalb turnusmäßige Überprüfungen an, die dokumentiert werden sollten.

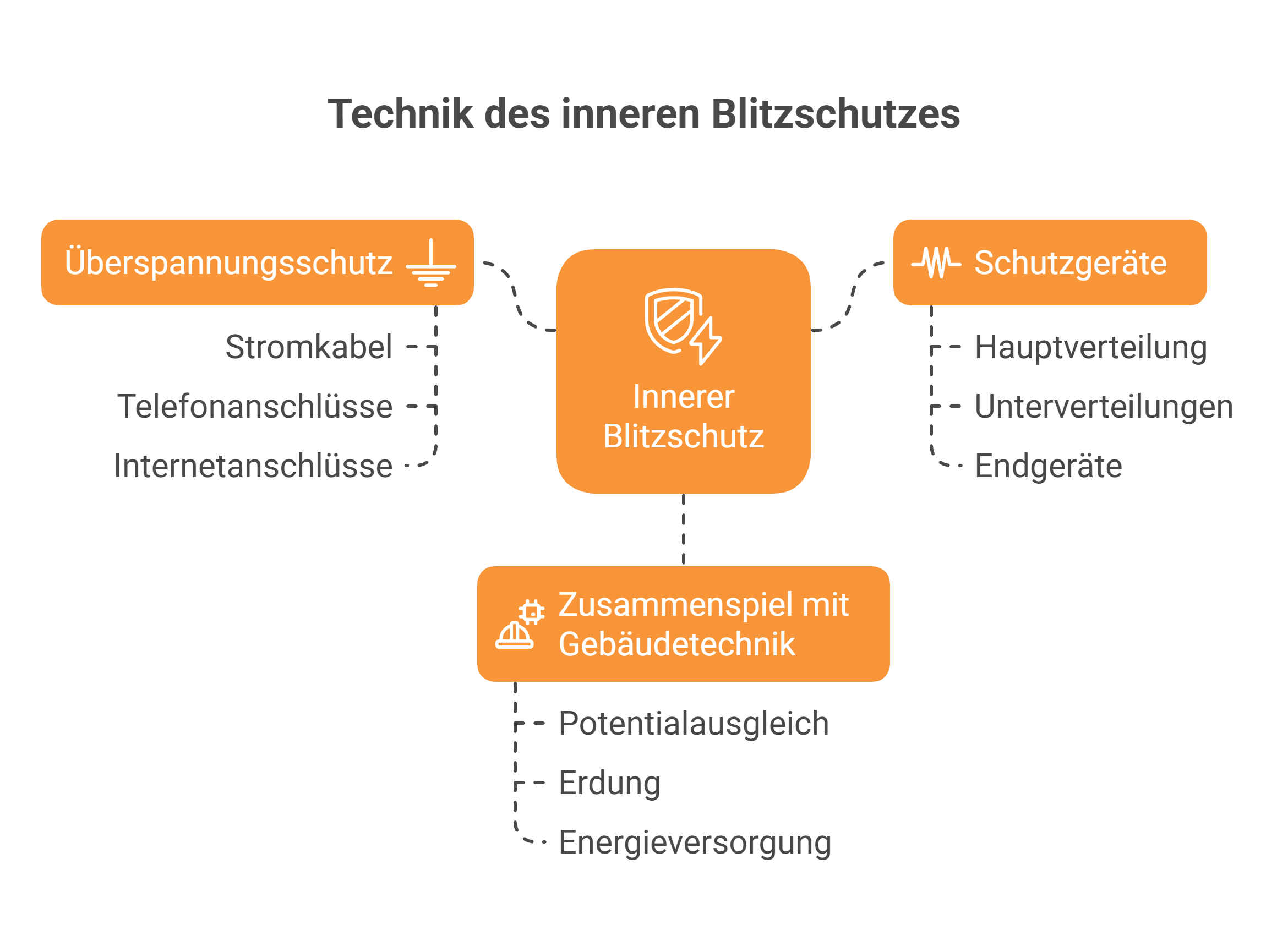

Technik des inneren Blitzschutzes

Überspannungsschutz für elektronische Systeme

Der innere Blitzschutz verhindert, dass elektrische Geräte durch Spannungsspitzen Schaden nehmen. Diese entstehen häufig, wenn ein Blitz in der Umgebung einschlägt. Über Leitungen wie Stromkabel, Telefon- oder Internetanschlüsse gelangt die Überspannung in das Gebäude und kann dort empfindliche Technik beschädigen. Besonders gefährdet sind moderne Systeme mit Mikroelektronik – darunter Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik oder Steueranlagen.

Jährlich werden in Deutschland über 400.000 Blitzeinschläge registriert

Besonders blitzgefährdete Regionen wie Bayern und Baden-Württemberg sehen mehrere tausend Einschläge pro Jahr. Ein funktionierender Blitzschutz ist dort keine Option, sondern eine Notwendigkeit – auch für private Wohnhäuser.

Schutzgeräte und gestufte Sicherheit

Zum Schutz kommen spezielle Module zum Einsatz, die elektrische Überspannungen begrenzen oder vollständig ableiten. Diese Geräte sind in drei Gruppen unterteilt. Die erste Stufe schützt die Hauptverteilung, die zweite sichert Unterverteilungen, und die dritte schützt direkt angeschlossene Endgeräte. Je näher ein Gerät an der Außengrenze des Gebäudes liegt, desto höher ist das Risiko und desto robuster muss der Schutz sein. Moderne Gebäude nutzen diese gestaffelten Systeme, um kritische Technik zuverlässig zu bewahren.

Zusammenspiel mit der Gebäudetechnik

In Neubauten werden Systeme zur Spannungsbegrenzung heute oft von Anfang an eingeplant. Der innere Blitzschutz arbeitet dort eng mit dem Potentialausgleich, der Erdung und der gesamten Energieversorgung zusammen. Auch bei Altbauten lässt sich der Schutz nachträglich integrieren. Dafür bieten sich spezielle Steckdosenleisten oder Einbaugeräte im Verteilerkasten an. In jedem Fall sollte die Installation durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen, da fehlerhafte Montage die Schutzwirkung erheblich mindert.

Pflichten und rechtliche Grundlagen

Vorgaben je nach Nutzung und Bauart

Ob ein Blitzschutz vorgeschrieben ist, hängt vom Verwendungszweck des Gebäudes ab. Anlagen mit besonderem Risiko – wie Schulen, Versammlungsstätten oder Gebäude mit explosiven Stoffen – benötigen laut Landesbauordnungen in der Regel ein vollständiges Schutzsystem. Auch besonders hohe Bauten oder Einrichtungen mit technischer Infrastruktur wie Serverräumen sind häufig betroffen. Für normale Wohnhäuser gibt es meist keine Verpflichtung, der Einbau wird aber empfohlen, besonders bei exponierter Lage oder Photovoltaikanlagen.

Relevanz für den Versicherungsschutz

Auch ohne rechtliche Pflicht kann der Schutzstatus Auswirkungen auf Versicherungsleistungen haben. Viele Gebäudeversicherungen setzen einen nachgewiesenen Blitzschutz voraus oder bieten nur eingeschränkten Schutz bei Schäden, wenn dieser fehlt. Kommt es zu einem Schaden durch Blitz oder Überspannung, prüfen Versicherer oft, ob die technischen Anlagen dem aktuellen Stand entsprachen und korrekt gewartet wurden. Es empfiehlt sich daher, Einbau und Wartung stets dokumentieren zu lassen.

Überspannungsschäden sind für über 30% aller Elektronikschäden verantwortlich

Blitzeinschläge verursachen nicht nur direkte Schäden – elektronische Geräte können auch durch Überspannung aus der Ferne zerstört werden, z. B. über Strom- oder Telefonleitungen. Ein innerer Blitzschutz (Überspannungsschutz) ist daher ebenso wichtig wie ein äußerer.

Kosten für äußeren und inneren Schutz

Aufwendungen für Material und Einbau

Die Kosten für ein komplettes Schutzsystem variieren stark. Bei Einfamilienhäusern ist mit Ausgaben zwischen 2.000 und 4.000 Euro für den äußeren Teil zu rechnen. Für den inneren Schutz kommen weitere 500 bis 1.500 Euro hinzu – je nach Anzahl und Empfindlichkeit der zu schützenden Geräte. Die Installation erfolgt meist durch spezialisierte Fachbetriebe. In bestehenden Gebäuden kann es zusätzliche Aufwendungen geben, etwa für die Leitungsverlegung oder Anpassung von Verteilerschränken.

Finanzielle Entlastung durch Förderung und Steuer

In bestimmten Regionen oder bei speziellen Baumaßnahmen – etwa im Zusammenhang mit energetischer Sanierung oder Photovoltaik – gibt es staatliche Programme, die Schutzmaßnahmen unterstützen. Zudem sind viele Handwerkerleistungen rund um den Gebäudeschutz steuerlich absetzbar. Damit lässt sich die finanzielle Belastung teilweise kompensieren.

Fazit

Ein umfassendes Schutzsystem gegen Blitzschäden schützt nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die darin befindliche Technik. Der äußere Teil verhindert direkte Einschläge, während der innere Schäden durch Spannungsanstiege vermeidet. In Kombination bilden beide Komponenten ein wirksames Netz gegen gefährliche Naturkräfte. Besonders in Regionen mit hoher Blitzaktivität, bei empfindlicher Haustechnik oder bei öffentlichen Gebäuden lohnt sich der Einbau doppelt. Auch wenn in vielen Fällen keine Verpflichtung besteht, sprechen zahlreiche Argumente für die Umsetzung. Neben der Sicherheit spielt auch der Werterhalt eine Rolle, ebenso wie mögliche Vorteile beim Versicherungsschutz. Moderne Schutzsysteme sind langlebig, zuverlässig und auf lange Sicht günstiger als die Beseitigung von Schäden. Wer vorsorgt, spart im Ernstfall Geld – und Nerven.