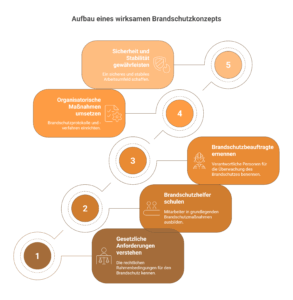

Brände gehören zu den bedrohlichsten Vorfällen im betrieblichen Alltag. Sie entstehen oft unerwartet und breiten sich in Sekunden aus – mit potenziell katastrophalen Folgen für Menschen und Sachwerte. Unternehmen sind deshalb gut beraten, dem vorbeugenden Brandschutz höchste Priorität einzuräumen. Klare gesetzliche Anforderungen regeln, welche Schutzmaßnahmen zu treffen sind und welche Aufgaben speziell geschulte Mitarbeiter übernehmen. Besonders die Rolle von Brandschutzhelfern und Brandschutzbeauftragten ist dabei zentral. Ihre frühzeitige Einbindung kann im Ernstfall entscheidend sein – noch bevor professionelle Rettungskräfte eingreifen können. Wer organisatorische Maßnahmen rechtzeitig etabliert, schafft Sicherheit und Stabilität im Betrieb. Der folgende Text beleuchtet umfassend die Aufgabenverteilung, rechtlichen Grundlagen und die praktische Umsetzung eines wirksamen Brandschutzkonzepts im Unternehmen.

Rechtliche Vorgaben rund um den betrieblichen Brandschutz

Gesetzliche Regelungen verpflichten Arbeitgeber dazu, geeignete Vorkehrungen zur Brandvermeidung und zur sicheren Räumung im Gefahrenfall zu treffen. Grundlage dafür sind unter anderem das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2) sowie die Vorgaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Ziel ist es, sichere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten und den Schutz von Leben, Gesundheit und Eigentum sicherzustellen.

Nach ASR A2.2 ist mindestens jeder zwanzigste Beschäftigte als Brandschutzhelfer auszubilden. In Arbeitsumgebungen mit erhöhtem Risiko oder erschwerter Evakuierung – etwa in Pflegeeinrichtungen oder bei chemischer Belastung – steigt die erforderliche Anzahl. Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten ist insbesondere bei komplexen betrieblichen Abläufen oder einer größeren Anzahl von Mitarbeitenden verpflichtend. Die DGUV Information 205-003 enthält hierzu weiterführende Empfehlungen und Schwellenwerte.

Fakt 1: Gesetzlich vorgeschriebene Anzahl von Brandschutzhelfern

Mindestens 5 % der Belegschaft müssen laut ASR A2.2 zu Brandschutzhelfern ausgebildet sein – mehr bei erhöhter Brandgefahr oder eingeschränkter Selbstrettung, z. B. in Pflegeheimen.

Praxis-Tipp: Bei Schichtbetrieb oder Teilzeitkräften kann sich die erforderliche Zahl schnell verdoppeln!

Aufgaben und Funktion von Brandschutzhelfern

Brandschutzhelfer tragen im Notfall entscheidend dazu bei, Schäden zu begrenzen und geordnete Evakuierungen sicherzustellen. Sie unterstützen bei der Räumung von Gebäuden und helfen dabei, Entstehungsbrände mit einfachen Mitteln wie Feuerlöschern zu bekämpfen. Die Ausbildung umfasst sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Übungen. Die Inhalte reichen von Brandursachen über Löschmittelkunde bis hin zur Handhabung technischer Hilfsmittel.

In der Regel dauert die Schulung eines Brandschutzhelfers nur wenige Stunden. Diese kurze Ausbildung kann unkompliziert in den Arbeitsalltag integriert werden. Dennoch ist sie nicht als einmalige Maßnahme zu verstehen. Auffrischungskurse in regelmäßigen Abständen sorgen dafür, dass Handgriffe sitzen und das Verhalten im Ernstfall routiniert abläuft. Besonders in Betrieben mit Wechselschichten oder hohem Personalwechsel ist es ratsam, das Schulungskonzept entsprechend flexibel zu gestalten.

Fakt 2: Ausbildung dauert nur wenige Stunden

Die Ausbildung zum Brandschutzhelfer dauert in der Regel nur 4–6 Stunden – inklusive praktischer Feuerlöschübung.

Nutzen für Unternehmen: Ein geringer Zeitaufwand mit hoher Wirkung im Notfall.

Die Verantwortung des Brandschutzbeauftragten

Während Brandschutzhelfer vorrangig in akuten Situationen handeln, liegt der Schwerpunkt der Brandschutzbeauftragten auf strategischer Planung und Überwachung. Sie beraten die Unternehmensleitung, prüfen Fluchtwege, beurteilen Gefährdungen und entwickeln Brandschutzordnungen. Zudem koordinieren sie Schulungsmaßnahmen und dokumentieren relevante Erkenntnisse und Beobachtungen.

Die Ausbildung erfolgt in spezialisierten Lehrgängen und erfordert technisches Verständnis ebenso wie organisatorisches Geschick. Je nach Branche und Größe des Betriebs ist die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten verpflichtend. Das gilt etwa für Industrieanlagen, Kliniken oder große Versammlungsstätten. Auch Bauämter und Versicherungen erwarten häufig die Einbindung eines geschulten Ansprechpartners für Brandschutzthemen.

Fakt 3: Brandschutzbeauftragte sind in bestimmten Betrieben Pflicht

Ab einer Brandgefährdungsklasse „mittel“ oder z. B. bei mehr als 250 Mitarbeitenden kann ein Brandschutzbeauftragter gesetzlich vorgeschrieben sein – laut DGUV Information 205-003.

Wichtig: Auch viele Versicherungen verlangen einen Beauftragten als Risikovorbeugung.

Brandschutz als fester Bestandteil des Arbeitsalltags

Ein tragfähiges Schutzkonzept ist eng mit anderen Bereichen der betrieblichen Sicherheit verzahnt. Es sollte integrativ geplant und im Alltag sichtbar umgesetzt werden. Dazu zählt die Erstellung einer Brandschutzordnung in mehreren Teilen, die sich an unterschiedliche Zielgruppen im Unternehmen richtet: Allgemeine Hinweise für alle, vertiefende Anweisungen für Beschäftigte und detaillierte Vorschriften für verantwortliche Personen.

Übungen und Unterweisungen sind dabei nicht nur formale Pflicht, sondern ein wesentlicher Bestandteil des betrieblichen Sicherheitsbewusstseins. Wenn Brandschutzhelfer regelmäßig trainieren und Beauftragte gezielte Szenarien durchspielen lassen, stärkt das die Handlungsfähigkeit im Ernstfall. Die Kooperation mit Feuerwehr, Sicherheitsfachkräften und externen Beratern bringt zudem wertvolle externe Perspektiven ins Unternehmen.

Verlässliche Dokumentation und laufende Überprüfung

Kein Sicherheitskonzept bleibt auf Dauer stabil, wenn es nicht gepflegt wird. Schulungen, Übungen, Betriebsbegehungen und Mängelberichte müssen dokumentiert werden, um Entwicklung sichtbar zu machen und im Zweifelsfall nachweisen zu können, dass Pflichten erfüllt wurden. Besonders bei externen Kontrollen oder im Versicherungsfall ist dies von großer Bedeutung.

Brandschutzbeauftragte übernehmen hierbei eine zentrale Rolle. Sie begleiten Prüfungen, setzen Verbesserungen um und halten alle Beteiligten auf dem aktuellen Stand. So entsteht ein Schutzsystem, das nicht nur auf dem Papier besteht, sondern aktiv gelebt wird. In der Praxis bedeutet das regelmäßige Begehungen, gezielte Nachbesserungen und die transparente Kommunikation von Schwachstellen.

Fazit

Brandschutz im Unternehmen ist keine einmalige Pflichtaufgabe, sondern ein dauerhaftes Engagement. Durch die Ausbildung von Brandschutzhelfern und die Bestellung von Beauftragten entsteht ein verlässliches Sicherheitsnetz, das auf unterschiedlichen Ebenen wirkt. Während Helfer im Notfall schnell eingreifen, sorgen Beauftragte für Weitblick, Kontrolle und strukturelle Sicherheit.

Rechtliche Rahmenbedingungen schaffen eine klare Orientierung, lassen jedoch genügend Raum, um auf branchenspezifische Besonderheiten und individuelle Betriebsabläufe einzugehen. Der Aufbau eines widerstandsfähigen Schutzsystems verlangt vorausschauende Planung, regelmäßige Schulungen und das Zusammenspiel aller Beteiligten. Unternehmen, die diese Schutzstrukturen pflegen und weiterentwickeln, schützen nicht nur Mitarbeiter, sondern sichern auch den Fortbestand ihrer Betriebsabläufe gegen unvorhersehbare Gefahren wie Feuer.