Anlagentechnischer Brandschutz bildet eine tragende Säule des vorbeugenden Brandschutzes. Automatische Detektions-, Alarmierungs- und Löschsysteme stabilisieren das Sicherheitsniveau von Gebäuden und Anlagen und schaffen die Grundlage für einen kontrollierbaren Brandverlauf. Fällt diese Schutzebene ganz oder teilweise aus, verändert sich das Risikoprofil eines Objektes schlagartig. Gerade in komplexen Nutzungen, industriellen Anlagen oder Sonderbauten entstehen dann Lücken in genehmigten Brandschutzkonzepten, die ohne strukturierte Ersatzmaßnahmen nicht akzeptabel sind.

Mit dem vfdb-Merkblatt 14-05 „Maßnahmen bei Ausfall von Einrichtungen des anlagentechnischen Brandschutzes“ liegt eine frei zugängliche, praxisorientierte Handlungsgrundlage vor, die genau diese Situation adressiert. Das Dokument bündelt methodische Vorgaben zur Gefährdungsbeurteilung, beschreibt Vorgehensweisen für geplante und ungeplante Ausfälle und stellt anlagenspezifische Hinweise zu Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen bereit. Damit steht ein Instrument zur Verfügung, das die systematische Planung technischer, organisatorischer und betrieblicher Reaktionen auf Ausfälle ermöglicht und gleichzeitig eine einheitliche Sprache zwischen Betreibenden, Brandschutzplanenden, Bauaufsichten und Feuerwehren schafft.

Anlagentechnischer Brandschutz als Teil eines integrierten Schutzkonzeptes

Anlagentechnischer Brandschutz ergänzt bauliche und organisatorische Maßnahmen und sorgt dafür, dass Brände früh erkannt, Personen rechtzeitig gewarnt und Löschmaßnahmen automatisch oder manuell eingeleitet werden können. Typische Einrichtungen sind Brandmeldeanlagen mit automatischen Meldern, Sprachalarmanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, stationäre Wasserlöschanlagen wie Sprinkler oder Wassernebel sowie Gaslöschanlagen. Hinzu kommen Komponenten wie Brandschutzklappen, Feststellanlagen oder gesteuerte Rauchschutzdruckanlagen in Treppenräumen.

Detektion, Alarmierung und Löschwirkung als zusammenhängende Prozesskette

Die Wirksamkeit des anlagentechnischen Brandschutzes ergibt sich aus dem Zusammenspiel seiner Teilfunktionen. Detektion durch Rauch- oder Wärmemelder schafft die Voraussetzung für eine schnelle Alarmierung, sowohl innerhalb des Gebäudes als auch zu einer ständig besetzten Stelle oder direkt zur Feuerwehr. Alarmierung wiederum ermöglicht Selbst- und Fremdrettung sowie den Beginn der Brandbekämpfung. Automatische Löschanlagen begrenzen das Brandwachstum oder können Brände in einem frühen Stadium löschen und so Schäden an Personen, Sachwerten und Betriebsabläufen verringern.

Insbesondere genehmigte Brandschutzkonzepte beziehen diese Prozesskette häufig explizit ein, etwa indem Rettungsweglängen oder Brandabschnittsgrößen nur unter der Annahme funktionsfähiger Anlagen akzeptiert werden. Der Ausfall solcher Einrichtungen betrifft daher nicht nur die Gefährdungslage im Betrieb, sondern berührt unmittelbar die Grundlage der baurechtlichen Genehmigung.

Fakt 1: Kritischer Systemausfall verändert das genehmigte Sicherheitsniveau

Der Ausfall anlagentechnischer Brandschutzanlagen führt dazu, dass die in einem Brandschutzkonzept zugrunde gelegten Annahmen nicht mehr vollständig gelten. Ohne Ersatz- oder Kompensationsmaßnahmen kann das verbleibende Risiko deutlich oberhalb des ursprünglich akzeptierten Niveaus liegen und sowohl baurechtliche Vorgaben als auch versicherungstechnische Schutzziele verletzen.

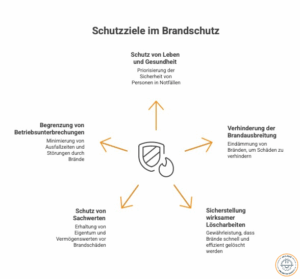

Schutzziele aus Bauordnungs-, Arbeits- und Versicherungsrecht

Schutzziele des anlagentechnischen Brandschutzes orientieren sich an Vorgaben des Bauordnungsrechts, des Arbeitsschutzrechts und an Anforderungen von Versicherern. Im Vordergrund stehen der Schutz von Leben und Gesundheit, die Verhinderung der Brandausbreitung auf andere Nutzungseinheiten oder Gebäude, die Sicherstellung wirksamer Löscharbeiten sowie der Schutz von Sachwerten und die Begrenzung von Betriebsunterbrechungen. Viele dieser Ziele lassen sich ohne funktionierende Anlagentechnik nur mit erheblichem Mehraufwand erreichen.

Das vfdb-Merkblatt 14-05 knüpft genau an diesen Schutzzielen an. Es betrachtet Ausfälle von Einrichtungen immer vor dem Hintergrund der Frage, ob und wie das geforderte Sicherheitsniveau durch temporäre Maßnahmen aufrechterhalten werden kann. Damit wird verhindert, dass einzelne technische Störungen isoliert betrachtet werden, ohne ihre Auswirkungen auf das Gesamtsystem Brandschutz zu berücksichtigen.

Wartung, Instandhaltung und Gefährdungsbeurteilung als präventive Säulen

Ein wesentlicher Ansatzpunkt zur Vermeidung kritischer Situationen liegt in strukturierter Wartung und Instandhaltung. Brandschutzanlagen unterliegen sowohl herstellerseitigen als auch normativen Vorgaben zur regelmäßigen Prüfung und Instandsetzung. Prüfintervalle, Instandhaltungsumfänge und Dokumentationspflichten sind in technischen Regelwerken, VdS-Richtlinien, Produktnormen und arbeitsrechtlichen Vorgaben verankert.

Regelmäßige Inspektion und technische Verfügbarkeit

Regelmäßig durchgeführte Inspektionen und Funktionsprüfungen dienen nicht nur der Einhaltung formaler Anforderungen, sondern verringern das Risiko unerwarteter Ausfälle. Werden Mängel früh erkannt, können Reparaturen oder Anpassungen geplant und mit nur lokal begrenzten Abschaltungen kombiniert werden. Dies erleichtert die Sicherstellung der technischen Verfügbarkeit und ermöglicht, Ersatzmaßnahmen gezielt auf besonders kritische Bereiche zu konzentrieren.

Umgang mit Mängeln und vorübergehender Außerbetriebnahme

Stellt eine Prüfung Mängel fest, müssen diese dokumentiert, bewertet und zeitnah behoben werden. Das vfdb-Merkblatt betont die Notwendigkeit, bereits in dieser Phase die Auswirkungen auf die Schutzziele zu betrachten und gegebenenfalls sofortige Übergangsmaßnahmen festzulegen. Reicht die Beeinträchtigung so weit, dass wesentliche Funktionen der Anlage nicht mehr zur Verfügung stehen, ist formal von einem Ausfall auszugehen, der ein strukturiertes Vorgehen erfordert.

Fakt 2: Systematische Gefährdungsbeurteilung ist unverzichtbares Steuerungsinstrument

Eine tragfähige Gefährdungsbeurteilung bewertet nicht nur den technischen Zustand einzelner Komponenten, sondern verknüpft diesen mit den Schutzzielen, der Nutzung und der vorhandenen Brandlast. Erst diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht abgestufte Ersatzmaßnahmen und stellt sicher, dass technisch unvermeidbare Abschaltungen nicht zu unkontrollierten Sicherheitslücken führen.

Rolle der Gefährdungsbeurteilung im Brandschutzmanagement

Die Gefährdungsbeurteilung bildet das Bindeglied zwischen Technik und Organisation. Sie beschreibt, welche Funktionsverluste noch tolerierbar sind, welche Mindestanforderungen an Alarmierung und Löschmittelversorgung gelten und ab welchem Punkt Einschränkungen der Nutzung oder sogar Nutzungsuntersagungen erforderlich werden. Das Merkblatt 14-05 bietet hierfür methodische Hinweise, unter anderem zur systematischen Erfassung von Fehlerarten, deren Auswirkungen sowie zur Ableitung von Ersatzstrategien.

Vorgehen bei Ausfall von Brandschutzanlagen nach vfdb-Merkblatt 14-05

Herzstück des Merkblatts ist die Unterscheidung zwischen geplanten und ungeplanten Ausfällen. Während sich geplante Außerbetriebnahmen im Rahmen von Wartungs-, Umbau- oder Modernisierungsmaßnahmen rechtzeitig vorbereiten lassen, erfordern ungeplante Ausfälle ein im Voraus definiertes, klar strukturiertes Vorgehen.

Geplante Außerbetriebnahme: Vorbereitung und Begrenzung des Risikos

Bei planbaren Maßnahmen können Gefährdungen vorab ermittelt und bewertet werden. Der Zeitraum der Abschaltung, die betroffenen Bereiche und Funktionen sowie mögliche Wechselwirkungen mit anderen Anlagen lassen sich systematisch erfassen. Auf dieser Basis werden temporäre Ersatzmaßnahmen dimensioniert, etwa zusätzliche Brandschutzwachen, verstärkte Begehungen, manuelle Meldewege, organisatorische Anpassungen von Betriebszeiten oder Einschränkungen bestimmter Prozesse.

Ebenso wichtig ist die zeitliche Begrenzung. Je länger eine Anlage außer Betrieb ist, desto höher wird typischerweise das verbleibende Risiko. Das Merkblatt fordert daher eine konsequente Terminplanung und Überwachung der Wiederinbetriebnahme, um provisorische Zustände nicht zu verstetigen.

Ungeplanter Ausfall: Standardisierte Sofortreaktion

Ungeplante Ausfälle, etwa durch technische Defekte, Fehlbedienungen oder äußere Einwirkungen, erfordern ein vordefiniertes Notfallprotokoll. Dazu gehört die schnelle Feststellung des Ausmaßes der Beeinträchtigung, die Information aller relevanten Akteure, die kurzfristige Festlegung von Ersatzmaßnahmen sowie die Dokumentation der getroffenen Entscheidungen. Das Merkblatt empfiehlt, solche Abläufe in betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplänen zu verankern, um im Ereignisfall ohne Zeitverlust handeln zu können.

Fakt 3: Ersatzmaßnahmen müssen objektspezifisch und abgestuft sein

Wirksame Ersatzmaßnahmen orientieren sich an Nutzung, Brandlast, technischen Wechselwirkungen und vorhandenen organisatorischen Ressourcen. Pauschale Lösungen greifen zu kurz; erforderlich sind objektspezifische, gestufte Konzepte, die von der Brandwache über zusätzliche organisatorische Regelungen bis hin zu Nutzungseinschränkungen oder -untersagungen reichen können.

Typische Ersatz- und Kompensationsmaßnahmen

Das Merkblatt nennt eine Vielzahl potenzieller Maßnahmen, die je nach Anlagentyp und Nutzung kombiniert werden können. Dazu gehören verstärkte Kontrollen brandgefährdeter Bereiche, die temporäre Erhöhung der personellen Präsenz, die Einrichtung alternativer Alarmierungswege, die Verdichtung von Unterweisungen, die Anpassung von Betriebsabläufen sowie die Reduzierung von Brandlasten durch temporäre Lagerkonzepte oder das Entfernen nicht zwingend benötigter Materialien.

Besondere praktische Relevanz besitzt der sogenannte Revisionsmodus einzelner Anlagen, in dem nur die unmittelbar betroffenen Anlagenteile außer Betrieb genommen werden, während der übrige Anlagenteil aktiv bleibt. So lässt sich das Risikoniveau im Vergleich zur vollständigen Abschaltung deutlich reduzieren, sofern die Grenzen dieses Betriebszustandes klar definiert und überwacht werden.

Rollen der Akteure im Umgang mit Ausfällen

Die Umsetzung der im Merkblatt beschriebenen Vorgehensweisen setzt eine klare Rollenverteilung und abgestimmte Kommunikation voraus. Betreiber, Brandschutzplanende, Bauaufsichten, Sachversicherer und Feuerwehren tragen jeweils eigene Verantwortungsbereiche, die sich im Ereignisfall ergänzen müssen.

Betreiber als zentrale Verantwortungsträger

Betreibende von Gebäuden und Anlagen tragen die Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb. Sie initiieren die Gefährdungsbeurteilung, veranlassen Wartung und Instandhaltung, stellen Ressourcen für Ersatzmaßnahmen bereit und verantworten die betriebliche Organisation bezüglich Alarmierung, Evakuierung und Brandbekämpfung. Im Ausfallfall obliegt ihnen die Aufgabe, die im Merkblatt beschriebenen Schritte anzustoßen und zu koordinieren, von der Erstbewertung über die Information der Beteiligten bis zur Dokumentation der getroffenen Entscheidungen.

Brandschutzplanende, Bauaufsicht und Feuerwehr

Brandschutzplanende fungieren als fachliche Schnittstelle zwischen Technik, Recht und Betrieb. Sie übersetzen Schutzziele in konkrete technische und organisatorische Maßnahmen, unterstützen bei der Risikobewertung und wirken bei der Konzeption von Ersatzstrategien mit. Bauaufsichtsbehörden prüfen, ob genehmigte Konzepte eingehalten werden, und können bei gravierenden Ausfällen Einschränkungen oder Untersagungen der Nutzung aussprechen. Feuerwehren benötigen verlässliche Informationen über den aktuellen Zustand von Brandschutzanlagen, um ihre Einsatzplanung anzupassen und gegebenenfalls zusätzliche Vorkehrungen, etwa verstärkte Bereitstellung von Kräften oder besondere Anfahrts- und Angriffswege, vorzusehen.

Das Merkblatt unterstreicht die Notwendigkeit, diese Akteure frühzeitig einzubinden, insbesondere wenn Ausfälle länger andauern oder zentrale Schutzziele betreffen. Kommunikation wird damit zu einem wesentlichen Bestandteil der Sicherheitsstrategie, der nicht dem Zufall überlassen werden darf.

Anlagenspezifische Ersatzmaßnahmen und Umgang mit Brandlast

Ein besonderer Mehrwert des Merkblatts liegt in den anlagenspezifischen Hinweisen zu Brandmeldeanlagen und Alarmierungssystemen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sowie automatischen und nicht-automatischen Löschsystemen. Für jeden dieser Anlagentypen werden typische Funktionsverluste, mögliche Folgen für die Schutzziele und geeignete Ersatzmaßnahmen beschrieben. Dadurch lassen sich Maßnahmenpläne entwickeln, die sowohl die technischen Eigenschaften als auch die betrieblichen Gegebenheiten eines Objekts berücksichtigen.

Brandmelde- und Alarmierungssysteme

Beim Ausfall von Brandmeldeanlagen oder Sprachalarmanlagen steht häufig die frühzeitige Erkennung und strukturierte Alarmweitergabe im Mittelpunkt. Ersatzmaßnahmen können zusätzliche, geschulte Kontrollgänge, der Einsatz temporärer Meldertechnik oder organisatorische Regelungen zur ständigen Besetzung bestimmter Bereiche umfassen. Wichtig ist eine genaue Festlegung, wer in welcher Situation alarmiert, wie Informationen weitergegeben werden und wie eine ausreichende Warnung aller anwesenden Personen sichergestellt wird.

Rauchabzug und Löschanlagen

Der Ausfall von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen beeinflusst maßgeblich die Bedingungen für Selbst- und Fremdrettung sowie für den Löschangriff der Feuerwehr. Ersatzmaßnahmen können beispielsweise in der Einschränkung bestimmter Nutzungen, der Reduktion zulässiger Personenanzahlen oder der gezielten Verringerung von Brandlasten bestehen. Bei automatischen Löschanlagen steht der Verlust eines wichtigen begrenzenden Elements des Brandverlaufs im Raum; hier gewinnen organisatorische Vorkehrungen, eine verstärkte Überwachung sowie die Überprüfung alternativer Löschmittel besondere Relevanz.

Brandlast als zusätzlicher Steuerungshebel

Die Brandlast eines Bereichs bestimmt, welches Energiepotenzial im Brandfall freigesetzt werden kann. Eine hohe Brandlast in Verbindung mit reduzierter oder fehlender Anlagentechnik führt zu deutlich erhöhten Risiken. Das Merkblatt legt daher nahe, Brandlast nicht nur im Rahmen der Projektierung, sondern auch bei Ausfallszenarien aktiv zu steuern. Dies umfasst die Begrenzung von Lagerbeständen, die Entfernung nicht benötigter brennbarer Materialien, die geordnete Anordnung von Gütern sowie die Anpassung von Produktions- oder Logistikprozessen.

Durch gezielte Brandlastreduktion kann in vielen Fällen erreicht werden, dass das verbleibende Risiko trotz eingeschränkter Anlagentechnik innerhalb akzeptabler Grenzen bleibt. Dieser Ansatz erweist sich insbesondere dort als hilfreich, wo technische Ersatzmaßnahmen nur eingeschränkt umsetzbar sind.

Fazit

Der Ausfall des anlagentechnischen Brandschutzes stellt eine anspruchsvolle Herausforderung für Betreiber, Planende und Aufsichtsbehörden dar. Er betrifft nicht nur einzelne technische Komponenten, sondern das gesamte Gefüge eines genehmigten Brandschutzkonzeptes. Das vfdb-Merkblatt 14-05 bietet hierfür einen strukturierten Rahmen, der von der Gefährdungsbeurteilung über die Planung und Umsetzung von Ersatzmaßnahmen bis hin zur Überwachung und Dokumentation reicht.

Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass der Umgang mit Ausfällen weder improvisiert noch rein technisch verstanden werden kann. Gefordert ist ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Technik, Organisation, Recht und Kommunikation. Wer die im Merkblatt beschriebenen Vorgehensweisen frühzeitig in das eigene Brandschutzmanagement integriert, schafft belastbare Prozesse für planbare und unvorhergesehene Ausfälle und stärkt die Resilienz des gesamten Systems Brandschutz.

Damit wird das vfdb-Merkblatt 14-05 zu einem zentralen Werkzeug für alle Akteure, die Verantwortung für die Sicherheit von Personen, Sachwerten und betrieblichen Abläufen tragen. Der kostenfreie Zugang erleichtert die Verbreitung der Inhalte und unterstützt eine einheitliche, fachlich fundierte Praxis im Umgang mit Ausfällen anlagentechnischer Brandschutzsysteme.