Die CE-Kennzeichnung ist aus dem modernen Warenverkehr nicht mehr wegzudenken. Sie findet sich auf einer Vielzahl von Produkten – von Haushaltsgeräten über Spielwaren bis zu industriellen Anlagen. Für viele Konsumenten erscheint das CE-Zeichen als Qualitätsbeleg. Doch tatsächlich handelt es sich dabei um eine gesetzlich verankerte Selbstverpflichtung des Herstellers. Dieses kleine Symbol ist das Resultat eines komplexen Zusammenspiels von technischen Regeln, Vorschriften und Richtlinien der Europäischen Union.

Die Anforderungen an Hersteller, Händler und Einführer sind vielfältig. Es geht nicht nur darum, ein Symbol anzubringen, sondern darum, verbindliche Vorgaben zur Produktsicherheit und zum Gesundheitsschutz umzusetzen. Wer sich dieser Verpflichtung entzieht oder sie nur oberflächlich behandelt, muss mit ernsten Folgen rechnen – vom Verkaufsverbot über Bußgelder bis hin zu Rückrufaktionen. Gleichzeitig eröffnet das CE-Zeichen Unternehmen den Zugang zu einem großen und wirtschaftlich attraktiven Markt. Ein sorgfältiger Umgang mit der Kennzeichnung kann somit neue Absatzchancen schaffen und langfristig zur Produktsicherheit beitragen.

Was ist die CE-Kennzeichnung?

Die CE-Kennzeichnung ist ein verpflichtendes Zeichen, das auf zahlreichen Produkten innerhalb der Europäischen Union angebracht werden muss. Sie bescheinigt, dass das betreffende Produkt mit sämtlichen geltenden EU-Vorschriften im Einklang steht. Dabei handelt es sich um eine Selbsterklärung des Herstellers. Sie zeigt an, dass das Produkt grundlegende Anforderungen an Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Gesundheit erfüllt.

Es handelt sich dabei nicht um ein Prüfzeichen unabhängiger Institute, sondern um eine rechtliche Verpflichtung. Die Hersteller sind verantwortlich dafür, ihre Produkte eigenständig zu überprüfen und die Einhaltung der Regeln nachzuweisen. Damit dient die CE-Kennzeichnung in erster Linie dem Schutz von Nutzern und Verbrauchern – und nicht als Werbeaussage über besondere Produktqualität.

Fakt 1: CE bedeutet nicht „Geprüfte Qualität“

Wichtig zu wissen: Die CE-Kennzeichnung ist kein Prüfsiegel, sondern eine rechtlich verpflichtende Eigenerklärung des Herstellers. Sie besagt lediglich, dass das Produkt alle EU-rechtlichen Sicherheitsanforderungen erfüllt – nicht mehr und nicht weniger.

Gesetzliche Rahmenbedingungen und betroffene Produktgruppen

Die Verpflichtung zur CE-Kennzeichnung beruht auf einer Vielzahl europäischer Regelwerke. Dazu zählen unter anderem die Maschinenrichtlinie, die Niederspannungsrichtlinie oder die Bauprodukteverordnung. Welche dieser Vorschriften auf ein Produkt zutreffen, hängt von dessen Beschaffenheit und Verwendungszweck ab.

Produkte wie Elektrowerkzeuge, Kinderspielzeug, medizinische Geräte oder persönliche Schutzausrüstungen unterliegen der Pflicht zur Kennzeichnung. Auch Bauprodukte und Messgeräte gehören dazu. Ohne korrekte Umsetzung darf kein solches Produkt auf dem europäischen Markt angeboten werden. Dabei genügt es nicht, das CE-Zeichen lediglich aufzukleben. Vielmehr muss der gesamte gesetzlich vorgeschriebene Prüfprozess durchlaufen und nachvollziehbar dokumentiert werden.

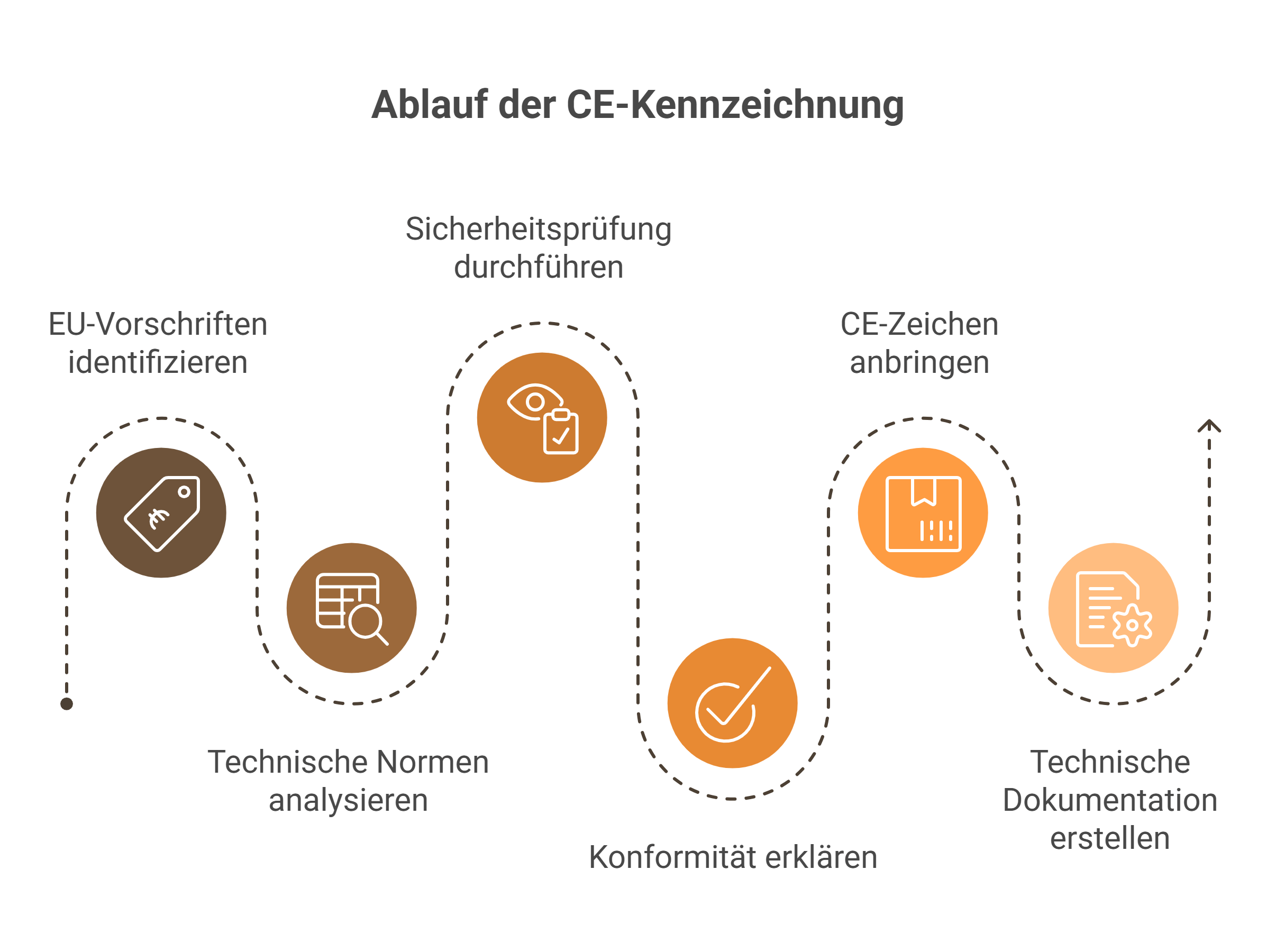

Der Ablauf von der Planung bis zur Kennzeichnung

Der Weg zur CE-Kennzeichnung beginnt mit der Feststellung, welche EU-Vorgaben für das jeweilige Produkt gelten. Darauf folgt die Analyse technischer Regeln und Normen, die bei der Auslegung dieser Vorschriften unterstützen. Diese Normen helfen, die Anforderungen konkret umzusetzen und erleichtern die Nachvollziehbarkeit gegenüber Behörden.

Anschließend erfolgt eine strukturierte Sicherheitsprüfung. Diese Risikobetrachtung soll mögliche Gefährdungen beim Umgang mit dem Produkt identifizieren und geeignete Maßnahmen definieren. In vielen Fällen darf der Hersteller die Bewertung selbst vornehmen. Gibt es jedoch ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, etwa bei medizinischen oder druckführenden Geräten, ist die Einschaltung einer unabhängigen Prüfstelle zwingend.

Sind alle Bedingungen erfüllt, wird eine formelle Erklärung verfasst. Die sogenannte EU-Konformitätserklärung bestätigt, dass das Produkt allen gesetzlichen Anforderungen genügt. Erst danach wird das CE-Zeichen auf dem Produkt angebracht. Parallel dazu entsteht eine technische Dokumentation, die jederzeit durch Behörden eingesehen werden kann.

Verantwortlichkeiten innerhalb der Lieferkette

Die Hauptverantwortung liegt beim Hersteller. Er ist dafür zuständig, alle notwendigen Schritte durchzuführen und die Dokumente zu erstellen. Wer Produkte von außerhalb der Europäischen Union einführt, übernimmt zusätzliche Pflichten. Einführer müssen sicherstellen, dass ihre Waren den europäischen Vorschriften entsprechen und ordnungsgemäß gekennzeichnet sind. Händler wiederum tragen die Verantwortung dafür, keine Produkte mit unklarer oder fehlender Kennzeichnung weiterzugeben.

Diese klare Aufgabenverteilung sorgt für Transparenz entlang der Handelswege. Gleichzeitig ist sie ein Schutzmechanismus für Endnutzer. Wird gegen die Vorgaben verstoßen, kann jede Stelle innerhalb der Kette zur Rechenschaft gezogen werden – mit allen daraus resultierenden Konsequenzen.

Fakt 2: Die CE-Kennzeichnung kann ohne Prüfung erfolgen – in vielen Fällen

Überraschend: Für die meisten Produkte ist keine externe Zertifizierungsstelle erforderlich. Der Hersteller darf die CE-Kennzeichnung selbstständig anbringen, sofern keine besondere Risikokategorie (z. B. Medizinprodukte, Druckgeräte) vorliegt.

Technische Unterlagen und formelle Erklärung

Die technische Dokumentation ist das Herzstück des Nachweises. Sie umfasst alle relevanten Konstruktionsdaten, Prüfberichte, Bedienungsanleitungen und Sicherheitshinweise. Nur mit diesen Unterlagen lässt sich nachvollziehen, wie der Hersteller die gesetzlichen Anforderungen erfüllt hat. Behörden prüfen im Zweifel nicht nur das Produkt selbst, sondern auch die Vollständigkeit der Dokumentation.

Zusätzlich zur Dokumentation ist die EU-Konformitätserklärung erforderlich. Dieses Dokument fasst die Einhaltung der Anforderungen in strukturierter Form zusammen und ist von einer zeichnungsberechtigten Person zu unterschreiben. Es wird bei Kontrollen herangezogen und muss bei Bedarf vorgelegt werden.

Folgen bei fehlerhafter oder fehlender Kennzeichnung

Ein Produkt, das ohne korrekte CE-Kennzeichnung in den Umlauf gebracht wird, darf im gesamten EU-Raum nicht vertrieben werden. Wird ein solches Produkt dennoch entdeckt, kann es vom Markt genommen werden. In schwerwiegenden Fällen sind Rückrufe erforderlich. Dazu kommen finanzielle Strafen und mögliche Schadenersatzforderungen, etwa bei einem Unfall infolge fehlerhafter Konstruktion.

Zuständige Behörden kontrollieren regelmäßig, ob die Vorgaben eingehalten wurden. Wer sich auf eine bloße Aufbringung des Zeichens verlässt, ohne die zugrunde liegenden Pflichten zu erfüllen, handelt grob fahrlässig. Um rechtlich abgesichert zu sein, ist es unverzichtbar, alle Nachweise sorgfältig zu führen und aktuell zu halten.

Überblick über internationale Parallelen

Die CE-Kennzeichnung gilt innerhalb der Europäischen Union sowie in weiteren Ländern wie Norwegen, Island, Liechtenstein und der Türkei. In anderen Teilen der Welt gelten eigene Systeme – beispielsweise das UKCA-Zeichen im Vereinigten Königreich oder das FCC-Zeichen in den USA. Diese Kennzeichen sind nicht untereinander austauschbar.

Trotz dieser Unterschiede kann die CE-Kennzeichnung auch außerhalb Europas einen positiven Eindruck hinterlassen. Sie steht für die Einhaltung strenger Vorgaben und signalisiert dem Markt ein gewisses Maß an Produktverantwortung. Wer international vertreibt, sollte sich jedoch immer über die länderspezifischen Anforderungen informieren und gegebenenfalls ergänzende Verfahren einleiten.

Fakt 3: CE ist das Ticket in den gesamten EU-Binnenmarkt

Praxisnutzen: Ein Produkt mit CE-Kennzeichnung darf ohne zusätzliche nationale Zulassungen in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie Island, Norwegen, Liechtenstein und der Türkei frei verkauft werden – ein enormer Marktvorteil.

Fazit

Die CE-Kennzeichnung ist ein zentrales Werkzeug im europäischen Produktsicherheitsrecht. Sie steht für Regelkonformität, gesetzliche Sorgfalt und verantwortungsvolle Herstellung. Ihre Umsetzung ist für viele Produktgruppen verpflichtend. Gleichzeitig verlangt sie ein hohes Maß an Sorgfalt, Planung und rechtlichem Verständnis.

Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt ist eng mit dieser Kennzeichnung verknüpft. Nur wer sich intensiv mit den geltenden Vorschriften auseinandersetzt und die einzelnen Schritte korrekt umsetzt, kann seine Produkte dauerhaft und rechtssicher anbieten. Die Einhaltung der CE-Anforderungen schützt nicht nur vor Sanktionen – sie stärkt auch das Vertrauen von Kunden, Behörden und Geschäftspartnern.