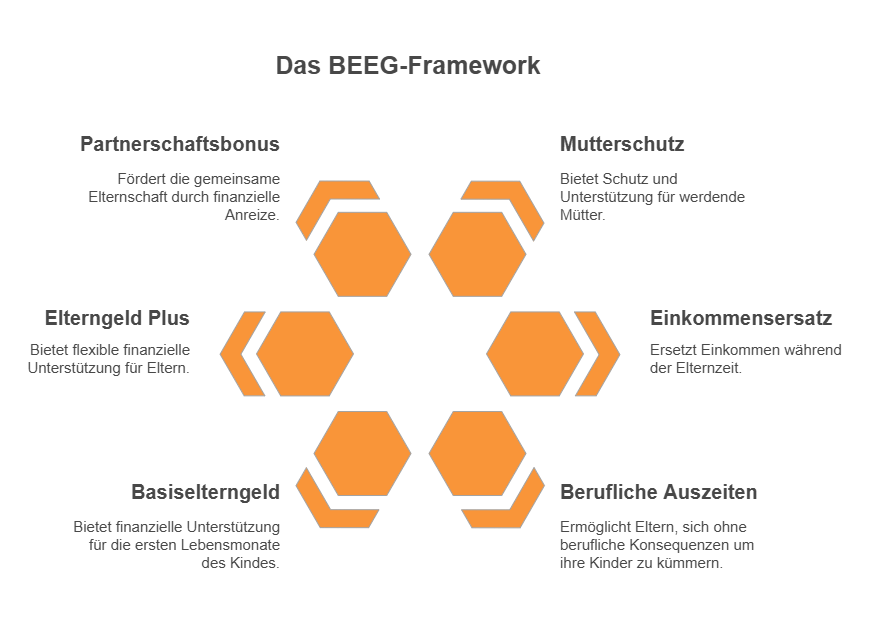

Die Geburt eines Kindes verändert das Leben junger Familien tiefgreifend. Neben emotionalen Momenten bringt diese Zeit auch viele organisatorische und rechtliche Fragen mit sich. Besonders bedeutsam ist dabei die finanzielle Absicherung in den ersten Lebensmonaten, wenn ein Elternteil aus dem Beruf aussteigt oder nur eingeschränkt arbeitet. Um junge Eltern in dieser Lebensphase zu unterstützen, wurde mit dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) ein rechtlicher Rahmen geschaffen, der Mutterschutz, Einkommensersatz und berufliche Auszeiten miteinander verbindet.

Das BEEG eröffnet verschiedene Modelle, um die Betreuung eines Kindes individuell zu gestalten. Mit klassischen Varianten wie dem Basiselterngeld, aber auch neuen Konzepten wie Elterngeld Plus und dem Partnerschaftsbonus bietet es zahlreiche Möglichkeiten. So wird nicht nur die finanzielle Grundlage während der ersten Lebensmonate des Kindes gesichert, sondern auch der Wiedereinstieg in den Beruf planbarer. Die gesetzlichen Vorgaben sind vielfältig – wer sie kennt, kann die Gestaltung der Elternzeit gezielt an persönliche und berufliche Umstände anpassen.

Grundlagen des BEEG

Seit 2007 regelt das BEEG die Ansprüche auf Elterngeld und Elternzeit. Das Ziel ist klar: Familien sollen die Gelegenheit erhalten, sich auf das Kind zu konzentrieren, ohne sich unmittelbar um Einkommensverluste sorgen zu müssen. Anspruch auf Leistungen haben alle, die ihr Kind selbst betreuen, mit ihm im gleichen Haushalt leben und ihre wöchentliche Arbeitszeit auf maximal 32 Stunden reduzieren. Dabei spielt der Familienstand keine Rolle. Die Regelung gilt für Verheiratete ebenso wie für Alleinerziehende oder unverheiratete Paare.

Das Elterngeld ist so ausgestaltet, dass es sich am früheren Einkommen orientiert. Zugleich gibt es Grenzen nach unten und oben, um einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Zusätzlich zur finanziellen Unterstützung gewährt das Gesetz einen Rechtsanspruch auf eine Auszeit vom Beruf – die Elternzeit – die unabhängig vom Bezug des Elterngeldes genommen werden kann.

Basiselterngeld und Elterngeld Plus im Vergleich

Das Basiselterngeld entspricht der ursprünglichen Form der Unterstützung. Es kann für bis zu 14 Monate bezogen werden, wenn sich beide Elternteile an der Betreuung beteiligen. Andernfalls liegt der Anspruch bei maximal zwölf Monaten. In der Regel beträgt die monatliche Zahlung zwischen 65 und 67 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens – mindestens jedoch 300 Euro und höchstens 1.800 Euro.

Elterngeld Plus wurde eingeführt, um mehr Spielraum zu schaffen – insbesondere für Eltern, die nach der Geburt Teilzeit arbeiten möchten. Es verdoppelt den Auszahlungszeitraum, halbiert jedoch den Monatsbetrag im Vergleich zum Basiselterngeld. Diese Variante eignet sich besonders für Mütter und Väter, die frühzeitig in den Beruf zurückkehren möchten, ohne auf Unterstützung verzichten zu müssen. Je nach Kombination kann daraus ein längerer, flexiblerer Bezugszeitraum entstehen, der besser zum Alltag mit Kind passt.

Fakt 1: Elterngeld trotz Teilzeitarbeit

Bis zu 32 Wochenstunden arbeiten und trotzdem Elterngeld beziehen?

Ja! Mit Elterngeld Plus können Eltern in Teilzeit arbeiten und gleichzeitig Elterngeld erhalten – sogar doppelt so langewie beim Basiselterngeld. Besonders interessant für beide Elternteile, die flexibel ihre Erwerbstätigkeit fortsetzen wollen.

Der Partnerschaftsbonus

Eine weitere Möglichkeit bietet der Partnerschaftsbonus. Eltern, die sich die Betreuung teilen und zeitgleich für vier aufeinanderfolgende Monate zwischen 24 und 32 Stunden pro Woche arbeiten, können zusätzliche Leistungen erhalten. Jeder Elternteil erhält dann vier zusätzliche Elterngeld-Plus-Monate. Auch Alleinerziehende können unter bestimmten Voraussetzungen von dieser Regelung profitieren.

Der Bonus soll dazu motivieren, die Betreuung auf mehrere Schultern zu verteilen und familiäre Aufgaben gleichwertig zu übernehmen. Damit richtet sich diese Regelung besonders an Eltern, die eine partnerschaftliche Aufteilung von Arbeit und Familie wünschen und diese auch im Berufsalltag leben wollen.

Elternzeit: Anspruch und Gestaltungsmöglichkeiten

Die Elternzeit ist ein Rechtsanspruch, der unabhängig vom Elterngeld besteht. Sie kann bis zum dritten Geburtstag des Kindes genommen werden. Darüber hinaus dürfen bis zu 24 Monate bis zum achten Lebensjahr aufgespart werden. Um die Elternzeit zu nutzen, muss der Arbeitgeber spätestens sieben Wochen vor Beginn schriftlich informiert werden. Während dieser Zeit besteht ein besonderer Schutz vor Kündigung.

Es ist auch möglich, während der Elternzeit in Teilzeit zu arbeiten – bis zu 32 Stunden pro Woche. Diese Regelung macht es leichter, den Kontakt zum Beruf zu halten und gleichzeitig für das Kind da zu sein. Arbeitgeber dürfen einen Antrag auf Teilzeit nur ablehnen, wenn schwerwiegende betriebliche Gründe vorliegen. Dadurch wird die Position von Müttern und Vätern im Arbeitsleben gestärkt.

Fakt 2: Partnerschaftsbonus bringt bis zu 4 zusätzliche Monate

Wenn beide Elternteile gleichzeitig zwischen 24 und 32 Stunden pro Woche arbeiten, winkt der sogenannte Partnerschaftsbonus:

Vier zusätzliche Elterngeldmonate für jeden Elternteil – ein starkes finanzielles Plus bei gerechter Aufteilung der Kinderbetreuung!

Antragstellung und Fristen

Um Elterngeld zu erhalten, ist ein schriftlicher Antrag bei der zuständigen Elterngeldstelle notwendig. Wichtig ist dabei der Zeitpunkt: Das Elterngeld wird nur für die drei Monate vor Antragseingang rückwirkend gezahlt. Eine verspätete Antragstellung kann daher finanzielle Nachteile mit sich bringen. Erforderlich sind unter anderem die Geburtsurkunde des Kindes, Einkommensnachweise und eine Bescheinigung über Mutterschaftsleistungen.

In einigen Bundesländern ist die Beantragung bereits online möglich. Dennoch empfiehlt sich eine frühzeitige Beschäftigung mit den Formularen, denn die Bearbeitungsdauer kann regional stark schwanken. Wer Basiselterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus kombinieren möchte, sollte seine Planung besonders sorgfältig abstimmen, um mögliche Verluste zu vermeiden.

Sozialversicherung und Steuer

Während des Bezugs von Elterngeld bleibt der Schutz in der gesetzlichen Sozialversicherung erhalten. Unter bestimmten Bedingungen sind Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung in dieser Zeit sogar beitragsfrei. Das hilft insbesondere jenen, die keine eigene Versicherung über den Arbeitgeber mehr haben.

Auch steuerlich spielt das Elterngeld eine Rolle. Zwar ist es selbst steuerfrei, es wird aber beim Steuersatz für das übrige Einkommen berücksichtigt. Dadurch kann es im Folgejahr zu einer Nachzahlung kommen. Ein häufiger Tipp zur Verbesserung des Elterngelds ist der Wechsel in eine günstigere Steuerklasse vor der Geburt. Da die letzten zwölf Monate vor der Geburt für die Berechnung maßgeblich sind, kann eine Umstellung spürbare Auswirkungen haben. Hier gilt es, sich frühzeitig zu informieren und entsprechend zu handeln.

Fakt 3: Antrag kann rückwirkend nur für 3 Monate gestellt werden

Wer Elterngeld beantragen will, sollte nicht zu lange warten:

Der Antrag kann rückwirkend nur für maximal 3 Monate ab Antragseingang berücksichtigt werden. Wer später beantragt, verliert unter Umständen bares Geld!

Fazit

Das BEEG bietet eine stabile Grundlage für Familien, die sich in der ersten Lebensphase eines Kindes neu organisieren. Es eröffnet Raum für Betreuung, ohne den Anschluss an den Beruf zu verlieren. Gleichzeitig schafft es Spielraum für individuelle Lösungen, sei es über vollständige Auszeiten oder Teilzeitmodelle.

Das Zusammenspiel von Elterngeld, Elterngeld Plus und Partnerschaftsbonus erlaubt es Eltern, familiäre und berufliche Interessen aufeinander abzustimmen. Damit dieser Rahmen jedoch wirklich genutzt werden kann, ist es unerlässlich, sich mit den Regeln, Fristen und Gestaltungsmöglichkeiten vertraut zu machen. Denn wer gut vorbereitet ist, kann die Zeit nach der Geburt nicht nur intensiver mit dem Kind verbringen, sondern auch besser auf spätere Entwicklungen reagieren.