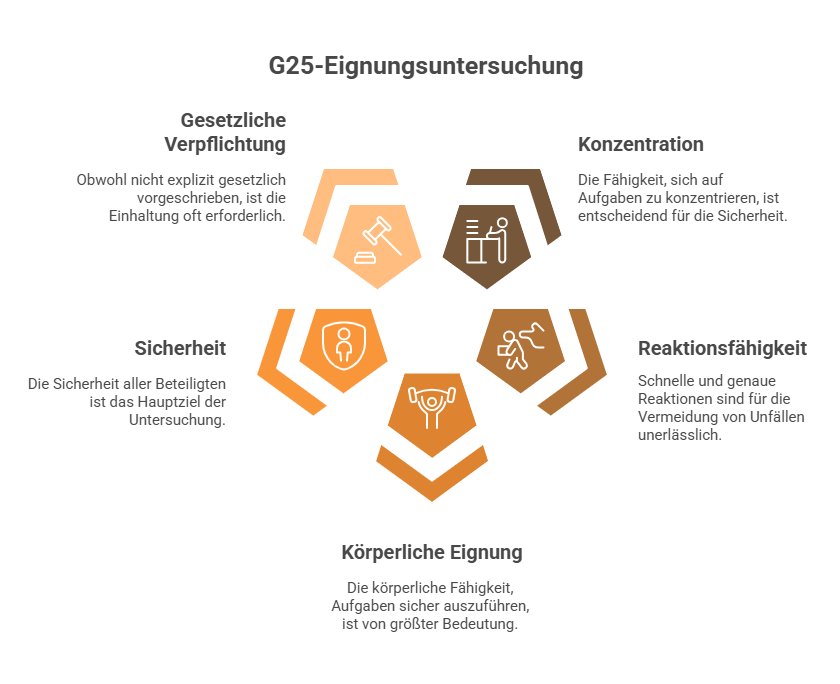

Ob im Lager, auf Baustellen oder im Straßenverkehr – zahlreiche Tätigkeiten in der Arbeitswelt erfordern ein hohes Maß an Konzentration, Reaktionsfähigkeit und körperlicher Eignung. Besonders beim Führen von Fahrzeugen und Maschinen steht die Sicherheit aller Beteiligten im Mittelpunkt. Um sicherzustellen, dass Beschäftigte diesen Anforderungen gewachsen sind, spielt die G25-Eignungsuntersuchung eine zentrale Rolle. Sie gehört zu den arbeitsmedizinischen Vorsorgemaßnahmen, die nicht nur das persönliche Risiko senken, sondern auch zur betrieblichen Sicherheit beitragen. Obwohl die G25 nicht explizit gesetzlich verankert ist, ergibt sich für Unternehmen in vielen Fällen eine Verpflichtung, insbesondere bei Tätigkeiten mit erhöhtem Gefährdungspotenzial.

Die Untersuchung soll klären, ob eine Person physisch und psychisch in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu bedienen oder Maschinen zuverlässig zu steuern. Die Entscheidung über den Einsatz im jeweiligen Arbeitsfeld kann maßgeblich durch die Untersuchungsergebnisse beeinflusst werden. Es handelt sich nicht um eine bloße Formalität – sie schützt Beschäftigte ebenso wie Kolleginnen, Kollegen und das gesamte Arbeitsumfeld.

Rechtlicher Rahmen der G25-Untersuchung

Die G25-Untersuchung orientiert sich an den Regelwerken der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sowie an arbeitsmedizinischen Empfehlungen. Zwar gibt es keine gesetzliche Vorschrift, die diese Untersuchung direkt anordnet, doch ergibt sich aus dem Arbeitsschutzgesetz (§ 3 ArbSchG) eine Verpflichtung, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass keine unnötigen Gesundheitsrisiken bestehen. Die Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) ergänzt diesen Grundsatz und empfiehlt je nach Tätigkeit eine angemessene Untersuchung.

Ob als Pflicht- oder Angebotsvorsorge: Arbeitgeber stehen in der Verantwortung, entsprechende Maßnahmen umzusetzen und zu dokumentieren. Bei Missachtung drohen nicht nur organisatorische Lücken, sondern unter Umständen auch juristische Konsequenzen – vor allem, wenn es zu einem Vorfall kommt.

Fakt 1: Keine gesetzliche Pflicht – und doch verpflichtend!

Die G25-Untersuchung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber: Arbeitgeber sind gemäß § 3 ArbSchG und ArbMedVV verpflichtet, die Eignung von Mitarbeitenden für gefährdende Tätigkeiten wie das Führen von Flurförderzeugen oder LKWs sicherzustellen. In der Praxis bedeutet das: Ohne G25 keine Einsatzmöglichkeit.

Zweck und Rolle der G25-Eignungsuntersuchung

Mit der G25-Untersuchung sollen gesundheitliche Einschränkungen frühzeitig erkannt werden, die bei bestimmten Tätigkeiten zu einer Gefahr werden könnten. Besonders bei Aufgaben, die ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, Präzision und körperlichem Durchhaltevermögen verlangen, ist diese medizinische Einschätzung entscheidend. Neben der körperlichen Belastbarkeit wird auch die mentale Stabilität bewertet – Eigenschaften wie Konzentration, Wahrnehmungsgeschwindigkeit und Reaktion sind dabei zentral.

Zusätzlich eröffnet die Untersuchung die Möglichkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen gezielt zu besprechen. In vielen Fällen ergibt sich daraus ein Anstoß für weiterführende Maßnahmen – etwa eine Anpassung des Arbeitsplatzes oder der Arbeitsabläufe. Damit trägt die G25 auch zur langfristigen Gesunderhaltung innerhalb eines Betriebs bei.

Untersuchungsablauf und Inhalte

Durchgeführt wird die Untersuchung durch eine arbeitsmedizinisch qualifizierte Fachkraft. Der erste Schritt besteht meist aus einem ausführlichen Gespräch, in dem Vorerkrankungen, aktuelle Beschwerden und eingenommene Medikamente thematisiert werden. Daraus ergibt sich ein erster Eindruck der gesundheitlichen Ausgangslage.

Im Anschluss folgen mehrere Tests und Untersuchungen: Die körperliche Untersuchung prüft unter anderem den Kreislauf, die Beweglichkeit und die Muskulatur. Ein Hörtest und ein Sehtest sind ebenso Bestandteil wie ein computergestützter Reaktionstest. Je nach Art der Tätigkeit kann das Programm erweitert werden – etwa durch zusätzliche Check-ups bei Nachtarbeit oder bei bestehender Vorerkrankung.

Insgesamt nimmt die Untersuchung meist zwischen 30 und 60 Minuten in Anspruch. Der Umfang richtet sich nach der Gefährdungseinschätzung und dem beruflichen Einsatzbereich.

Fakt 2: Auch psychische Belastbarkeit wird geprüft

Neben Seh- und Hörvermögen prüft die G25 auch die psychomentale Belastbarkeit – also z. B. Reaktionsfähigkeit, Konzentration, Stressresistenz. Gerade in sicherheitskritischen Berufen ist das essenziell, um Unfälle zu vermeiden.

Für wen ist die G25 vorgesehen?

Die Untersuchung richtet sich an Personen, die Fahrzeuge oder Maschinen steuern, bei denen Fehler schwerwiegende Folgen haben könnten. Dazu zählen etwa Fahrer von Lkw, Gabelstaplern, Baumaschinen oder Bussen, ebenso wie Mitarbeitende in Leitwarten oder im innerbetrieblichen Transport.

Ob eine Untersuchung erforderlich ist, entscheidet die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers. Besteht durch die Tätigkeit ein Risiko für die eigene Gesundheit oder die Sicherheit Dritter, ist eine Untersuchung meist unumgänglich. Der medizinische Check dient dann als Grundlage für die weitere berufliche Einordnung.

Untersuchungsintervalle und Gültigkeit

Eine einheitliche Regel zur Gültigkeitsdauer der G25 gibt es nicht. In der Praxis wird die Untersuchung bei jüngeren Beschäftigten meist alle drei bis fünf Jahre wiederholt. Mit zunehmendem Alter – ab etwa dem 50. Lebensjahr – wird eine häufigere Kontrolle empfohlen.

Die Einschätzung des Betriebsarztes ist hierbei maßgeblich. Je nach individueller Konstitution oder beruflichem Belastungsprofil können auch kürzere Intervalle vereinbart werden. Bei plötzlich auftretenden gesundheitlichen Beschwerden oder nach einem Zwischenfall im Arbeitsumfeld kann eine außerplanmäßige Untersuchung notwendig werden.

Was geschieht bei fehlender Eignung?

Wenn die medizinische Eignung für eine bestimmte Tätigkeit nicht bestätigt werden kann, bedeutet das nicht zwangsläufig das Ende des Arbeitsverhältnisses. Vielmehr wird geprüft, ob die Person an einem anderen Platz im Unternehmen eingesetzt werden kann oder ob Anpassungen möglich sind.

Gegebenenfalls wird eine Nachuntersuchung angesetzt oder eine zweite fachärztliche Meinung eingeholt. Auch technische Hilfsmittel oder veränderte Abläufe können dazu beitragen, dass eine Weiterbeschäftigung möglich bleibt. Erst wenn keine Alternativen mehr infrage kommen, kann ein Wechsel der Tätigkeit oder eine Umstrukturierung notwendig werden.

Fakt 3: Kosten trägt in der Regel der Arbeitgeber

Die G25 zählt zu den arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen – die Kosten hierfür übernimmt nicht die Krankenkasse, sondern in der Regel der Arbeitgeber. Für Beschäftigte ist sie kostenfrei und findet meist während der Arbeitszeit statt.

Organisation und Finanzierung

Die Verantwortung für die Organisation der G25 liegt beim Arbeitgeber. Auch die Kosten übernimmt in der Regel das Unternehmen, da es sich um eine betriebsärztliche Maßnahme handelt, die der Gesundheitsvorsorge dient. Beschäftigte müssen nichts zahlen und werden meist während der regulären Arbeitszeit untersucht.

Durchgeführt wird die Untersuchung entweder durch den Betriebsarzt oder durch eine externe arbeitsmedizinische Einrichtung. Die ärztliche Schweigepflicht bleibt in jedem Fall gewahrt: Dem Arbeitgeber wird lediglich mitgeteilt, ob eine gesundheitliche Eignung vorliegt – detaillierte Befunde sind vertraulich.

Abgrenzung zu weiteren arbeitsmedizinischen Untersuchungen

Die G25 ist Teil einer ganzen Reihe arbeitsmedizinischer Untersuchungen, die je nach Tätigkeit zum Einsatz kommen. Weitere Beispiele sind die G20 bei Lärmbelastung, G26 für das Tragen von Atemschutzgeräten, G37 für Bildschirmarbeitsplätze oder G41 bei Tätigkeiten mit Absturzrisiko.

Jede dieser Untersuchungen fokussiert sich auf unterschiedliche Anforderungen und Risiken. Die G25 prüft vor allem die Fähigkeit, Maschinen sicher zu führen, während etwa die G26 Atemwege und Lungenfunktion im Blick hat. Eine klare Unterscheidung ist wichtig, damit die medizinischen Prüfungen auch den tatsächlichen Anforderungen des Arbeitsplatzes gerecht werden.

Fazit

Die G25-Eignungsuntersuchung ist ein unverzichtbares Element im betrieblichen Gesundheits- und Arbeitsschutz. Sie hilft, gesundheitliche Risiken im Vorfeld zu erkennen und Beschäftigte gezielt dort einzusetzen, wo sie körperlich und psychisch belastbar sind. Auch wenn sie nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, gehört sie vielerorts zum betrieblichen Alltag – aus gutem Grund.

Der Arbeitgeber übernimmt die Organisation und sorgt dafür, dass die medizinische Einschätzung zuverlässig durchgeführt wird. Auf diese Weise können nicht nur Unfälle vermieden, sondern auch Erkrankungen rechtzeitig erkannt werden. Für die Beschäftigten bietet die Untersuchung die Möglichkeit, gesundheitliche Einschränkungen früh zu erkennen – und gegebenenfalls Maßnahmen zur Stabilisierung oder Verbesserung einzuleiten.

Langfristig betrachtet schafft die G25 Vertrauen, Klarheit und Sicherheit – für alle Beteiligten im Arbeitsprozess.