Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz zählen zu den zentralen Anliegen des modernen Arbeitslebens. Der Schutz der Beschäftigten ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch eine gesetzlich geregelte Verantwortung für Unternehmen aller Größen. Die Gefährdungsbeurteilung bildet dabei das tragende Element der betrieblichen Prävention. Sie ist gesetzlich verankert, methodisch anspruchsvoll und in ihrer praktischen Umsetzung oft unterschätzt. Die Auseinandersetzung mit Gefährdungen in der Arbeitsumgebung schafft nicht nur Rechtssicherheit, sondern trägt auch zur nachhaltigen Verbesserung des Arbeitsklimas bei.

Die Anforderungen sind klar geregelt: Arbeitgeber müssen systematisch prüfen, welche Risiken am Arbeitsplatz bestehen, und daraus Maßnahmen ableiten. Doch zwischen rechtlicher Pflicht und tatsächlicher Umsetzung klafft häufig eine Lücke. Häufig fehlen Ressourcen, klare Zuständigkeiten oder das notwendige Know-how, um die Gefährdungsbeurteilung vollständig und nachvollziehbar durchzuführen. Dabei ist die richtige Herangehensweise keineswegs nur eine Frage des Aufwands, sondern auch ein Beitrag zur Gesundheit der Beschäftigten und zur Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens.

Rechtliche Grundlage der Gefährdungsbeurteilung

§5 Arbeitsschutzgesetz als Kernvorgabe

Die gesetzliche Basis für die Gefährdungsbeurteilung ist in §5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) verankert. Dort wird eindeutig festgelegt, dass Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen systematisch bewerten müssen, um mögliche Gefährdungen zu erkennen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Diese Verpflichtung gilt unabhängig von der Größe des Betriebs und ist nicht delegierbar. Verstöße können als Ordnungswidrigkeit geahndet werden und unter Umständen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Neben dem ArbSchG sind auch weitere Regelwerke relevant, wie die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) oder spezifische Vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Diese enthalten ergänzende Anforderungen und branchenspezifische Regelungen, die bei der Durchführung der Beurteilung zu berücksichtigen sind.

Dokumentationspflicht und Aktualisierung

Ein wesentliches Merkmal der Gefährdungsbeurteilung ist die Pflicht zur Dokumentation. Unternehmen müssen die Ergebnisse der Bewertung schriftlich festhalten, ebenso wie die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Dies dient nicht nur der Nachvollziehbarkeit, sondern bildet auch die Grundlage für spätere Überprüfungen, etwa im Rahmen von Audits oder bei Arbeitsunfällen. Darüber hinaus ist die Beurteilung regelmäßig zu überprüfen und bei Veränderungen der Arbeitsbedingungen anzupassen – etwa bei neuen Maschinen, geänderten Prozessen oder der Einführung digitaler Technologien.

Fakt 1: Pflicht? Ja. Umsetzung? Oft nicht.

Trotz gesetzlicher Pflicht (§5 ArbSchG) seit über 25 Jahren haben laut BAuA-Studien bis zu 50 % der Betriebe in Deutschland keine vollständige Gefährdungsbeurteilung durchgeführt.

Besonders bei psychischen Belastungen ist die Umsetzung noch lückenhaft.

Umsetzung in der betrieblichen Praxis

Vorgehensweise in mehreren Schritten

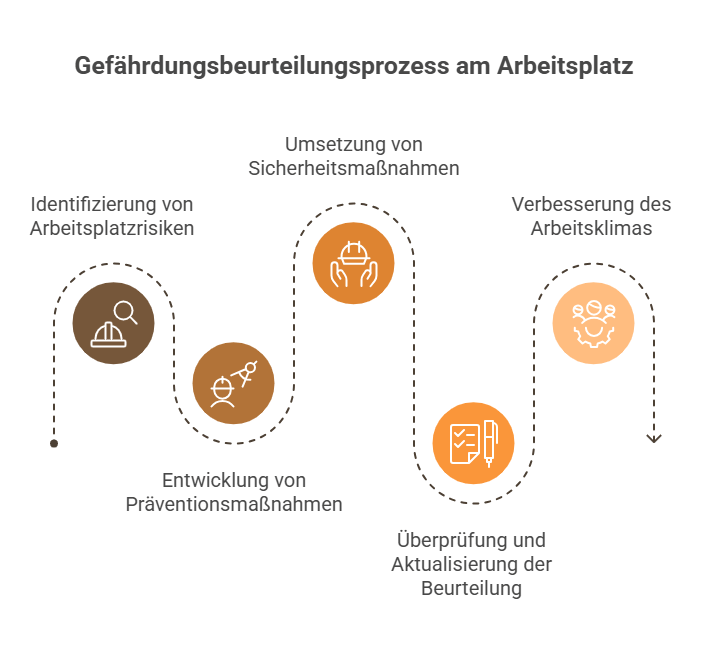

Die strukturierte Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung folgt einem klaren Ablauf: Zunächst werden die Tätigkeiten und Arbeitsplätze erfasst, dann potenzielle Gefährdungen identifiziert. Im Anschluss erfolgt eine Bewertung des Risikos, aus der Schutzmaßnahmen abgeleitet werden. Diese Maßnahmen werden umgesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft. Jeder dieser Schritte verlangt eine sorgfältige Planung, ausreichende Fachkenntnis und die Einbindung der Mitarbeitenden.

Ermittlung möglicher Gefährdungen

Die Bandbreite potenzieller Belastungen ist groß: mechanische, chemische, physikalische oder biologische Einwirkungen, aber auch ergonomische und psychische Belastungen. Letztere gewinnen zunehmend an Gewicht, insbesondere im Kontext digitaler Arbeitswelten, Schichtarbeit und ständiger Erreichbarkeit. Für viele Unternehmen stellt gerade die Bewertung dieser sogenannten weichen Risiken eine Herausforderung dar.

Zur Identifikation solcher Belastungen kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz: Beobachtungen, Begehungen, Interviews, Checklisten oder auch standardisierte Fragebögen. Die Auswahl hängt von der Branche, der Betriebsgröße und der vorhandenen Fachkompetenz ab. Dabei gilt: Je konkreter die Arbeitsbedingungen analysiert werden, desto zielgerichteter lassen sich Maßnahmen entwickeln.

Fakt 2: Stress macht krank – und muss bewertet werden

Psychische Gefährdungen gelten laut DGUV mittlerweile als einer der häufigsten Auslöser für krankheitsbedingte Fehlzeiten.

Bildschirmarbeit, ständige Erreichbarkeit und Termindruck erhöhen das Risiko – und sind oft nicht ausreichend erfasst.

Praktische Hürden und Lösungsansätze

In der Realität zeigen sich häufig wiederkehrende Schwierigkeiten. Die Gefährdungsbeurteilung wird als bürokratische Pflicht wahrgenommen, Dokumente bleiben unvollständig oder veralten schnell. Hinzu kommt ein Informationsdefizit über geeignete Verfahren oder rechtliche Vorgaben. Viele Betriebe zögern, externe Expertise einzuholen – aus Zeitmangel, Kostengründen oder Unsicherheit.

Abhilfe schaffen digitale Tools und branchenspezifische Handlungshilfen, etwa von der DGUV oder der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). Sie bieten Checklisten, Vorlagen und praxisnahe Anleitungen, die gerade kleineren Unternehmen die Umsetzung erleichtern können. Auch die frühzeitige Einbindung von Sicherheitsfachkräften oder Betriebsärzten kann helfen, tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Der Nutzen systematischer Gefährdungsbeurteilungen

Die strukturierte Bewertung von Risiken am Arbeitsplatz ist weit mehr als eine Pflichtaufgabe. Sie trägt entscheidend dazu bei, Unfälle und Erkrankungen zu vermeiden, Arbeitszufriedenheit zu fördern und Ausfallzeiten zu reduzieren. In gut aufgestellten Unternehmen wird sie als Bestandteil der betrieblichen Gesamtstrategie verstanden – nicht als isolierte Maßnahme, sondern als dauerhaft integrierter Prozess.

Die dadurch geschaffene Transparenz verbessert nicht nur die betrieblichen Abläufe, sondern stärkt auch das Vertrauen der Mitarbeitenden in den Arbeitsschutz. Wer sich sicher fühlt, arbeitet konzentrierter, zufriedener und bleibt dem Unternehmen häufig länger erhalten. Vor allem in Zeiten hoher Fluktuation und zunehmender Anforderungen an Gesundheitsschutz gewinnt diese Perspektive an Bedeutung.

Fakt 3: Prävention rechnet sich – auch in Zahlen

Unternehmen mit systematischer Gefährdungsbeurteilung sparen im Schnitt bis zu 20 % bei krankheitsbedingten Kosten.

Studien zeigen: Prävention durch strukturierte Risikobewertung zahlt sich wirtschaftlich aus.

Fazit

Die Gefährdungsbeurteilung ist ein zentrales Element für Sicherheit und Gesundheit im Betrieb. Sie ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein Instrument, um Arbeitsbedingungen langfristig zu verbessern und Risiken wirksam zu begrenzen. Ihre erfolgreiche Umsetzung verlangt strukturiertes Vorgehen, Wissen über gesetzliche Anforderungen und die Bereitschaft zur kontinuierlichen Anpassung.

Dabei kann die Auseinandersetzung mit Gefährdungen im Betrieb auch als Chance begriffen werden – zur Stärkung der innerbetrieblichen Kommunikation, zur Förderung eines achtsamen Umgangs mit Belastungen und zur Etablierung einer stabilen Präventionskultur. Ein gut umgesetzter Bewertungsprozess zahlt sich aus: für die Gesundheit der Beschäftigten ebenso wie für den Fortbestand und die Stabilität des Unternehmens.