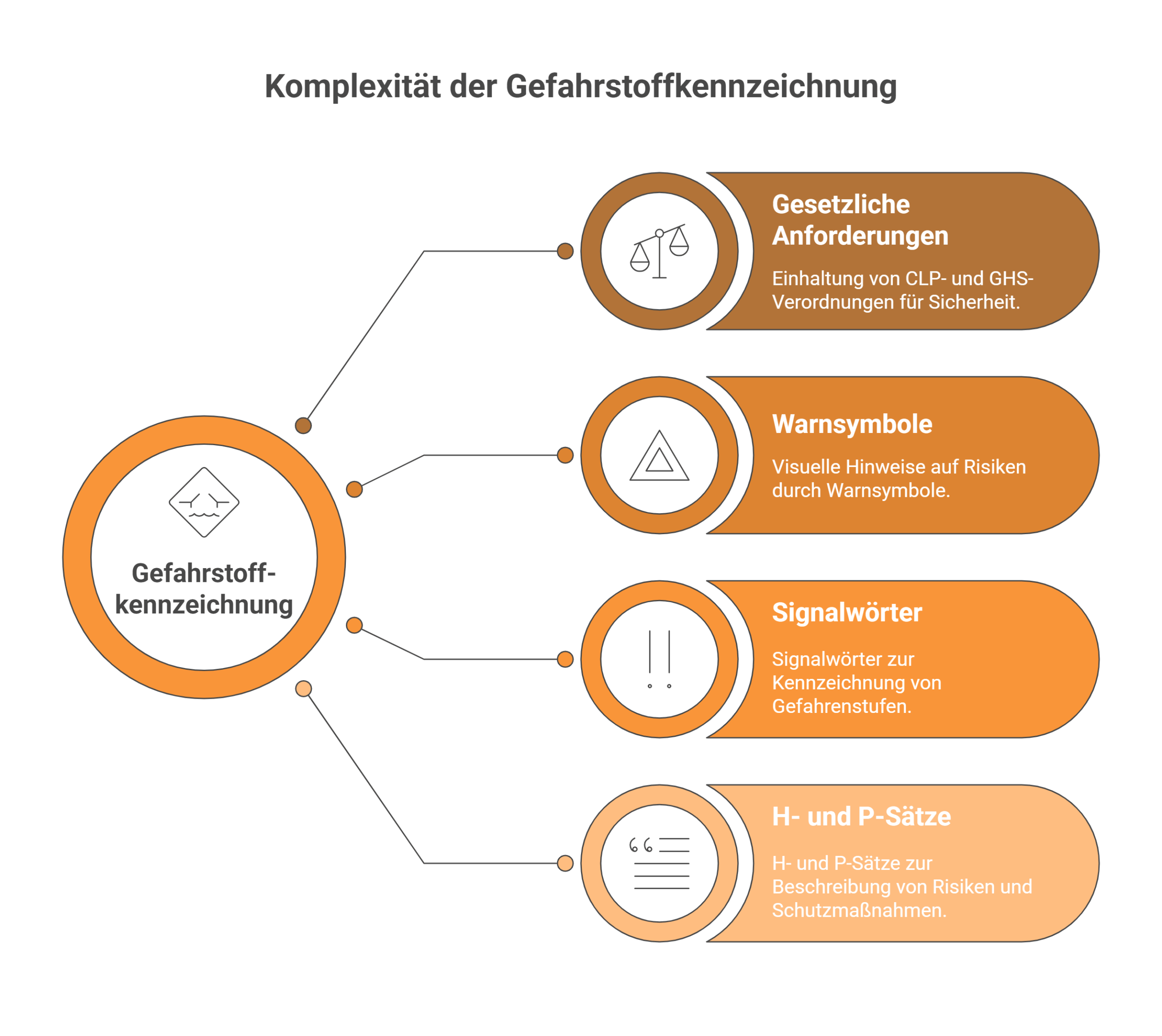

Ob im Chemielabor, in der Produktionshalle oder im Reinigungsbetrieb – der Umgang mit Gefahrstoffen ist Alltag in vielen Branchen. Dennoch bleibt die gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung dieser Stoffe ein komplexes und häufig unterschätztes Thema. Wer Chemikalien falsch oder unzureichend beschriftet, riskiert nicht nur Sanktionen, sondern gefährdet auch Menschenleben und die Umwelt. Die europäische CLP-Verordnung bildet zusammen mit dem weltweit abgestimmten System zur Einstufung und Kennzeichnung chemischer Stoffe (GHS) ein präzise formuliertes Regelwerk. Wer diesen rechtlichen Rahmen versteht und korrekt anwendet, schafft nicht nur Sicherheit, sondern auch Klarheit im Betriebsablauf. Dabei kommt den Warnsymbolen, Signalwörtern sowie den H- und P-Sätzen eine tragende Rolle zu. Sie fungieren als visueller und inhaltlicher Hinweis auf mögliche Risiken – und helfen, Gefahren bereits vor dem ersten Kontakt erkennbar zu machen.

Rechtsgrundlagen der Kennzeichnungspflicht

Die CLP-Verordnung als zentrales Regelwerk

Die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen – besser bekannt als CLP-Verordnung – ist das maßgebliche Gesetzeswerk innerhalb der Europäischen Union. Sie überträgt das global harmonisierte System (GHS) in europäisches Recht. Ziel dieser Regelung ist eine einheitliche und verständliche Warnkennzeichnung chemischer Produkte. Hersteller, Händler und Verwender sind verpflichtet, ihre Stoffe und Gemische vor dem Inverkehrbringen zu prüfen und entsprechend auszuzeichnen.

Ergänzende Vorschriften durch die Gefahrstoffverordnung

In Deutschland ergänzt die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) die CLP-Regelungen. Sie legt zusätzliche Schutzmaßnahmen im betrieblichen Kontext fest. Dazu gehören etwa die Erstellung von Gefährdungsanalysen, die Durchführung regelmäßiger Mitarbeiterschulungen sowie die Pflicht zur Bereitstellung von Betriebsanweisungen. Die GefStoffV verweist häufig direkt auf Inhalte der CLP-Verordnung und konkretisiert sie für den betrieblichen Alltag in Deutschland.

Fakt 1: Ein einziges Piktogramm kann entscheidend sein

Bereits das Vorhandensein eines Gefahrenpiktogramms auf einem Produkt verpflichtet Arbeitgeber zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung und gegebenenfalls zur Schulung der Mitarbeitenden.

Praxisbezug: Selbst handelsübliche Reinigungsmittel mit einem „Ausrufezeichen“-Symbol erfordern Maßnahmen nach Gefahrstoffverordnung – ein oft unterschätztes Risiko im Büroalltag.

Kennzeichnungselemente im Überblick

Gefahrenpiktogramme mit Signalwirkung

Die neun standardisierten Piktogramme mit rotem Rahmen, weißem Hintergrund und schwarzem Symbol verdeutlichen mögliche Risiken auf einen Blick. Sie zeigen unter anderem Brandgefahr, schwere Gesundheitsrisiken oder Umweltgefährdung an. Die Auswahl richtet sich nach den Einstufungskriterien der CLP-Verordnung. Es ist verboten, Piktogramme zu kombinieren, wenn dadurch die Wahrnehmung einer Gefahr abgeschwächt würde. Bestimmte Symbole haben in diesem Fall Vorrang und dürfen andere ausschließen.

Signalwörter: Warnstufen auf einen Blick

Die zwei erlaubten Signalwörter – „Gefahr“ und „Achtung“ – geben Hinweise auf das Schweregradniveau einer chemischen Bedrohung. „Gefahr“ kennzeichnet schwerwiegendere Risiken als „Achtung“. Nur eines der beiden darf pro Produktetikett verwendet werden. Diese Wortwahl trägt zur schnellen Orientierung bei und ist Bestandteil jeder vollständigen Kennzeichnung.

H- und P-Sätze als erläuternde Hinweise

H-Sätze beschreiben konkret, welche Risiken ein Stoff oder Gemisch birgt. Beispiele sind Aussagen wie „Verursacht Hautreizungen“ oder „Giftig bei Einatmen“. P-Sätze ergänzen diese Angaben durch Vorsichtsmaßnahmen, etwa durch Anweisungen wie „Schutzkleidung tragen“ oder „Bei Kontakt mit den Augen sofort ausspülen“. Beide Satztypen sind international kodiert, was ihre Verwendung weltweit vergleichbar macht.

Pflichten bei der Etikettierung

Produktangaben und Herstellerdaten

Ein vollständiges Etikett enthält nicht nur Symbole und Warnhinweise. Es müssen auch die chemische Bezeichnung, der Handelsname sowie die Kontaktdaten des verantwortlichen Unternehmens angegeben sein. Diese Angaben dienen nicht nur der Rückverfolgbarkeit, sondern auch dem schnellen Handeln im Notfall.

Gestaltung und Lesbarkeit

Die Etiketten müssen klar und dauerhaft lesbar sein. Sie dürfen sich nicht abnutzen oder unkenntlich werden. Je nach Verpackungsgröße sind Mindestschriftgrößen vorgeschrieben. Die Sprache des Etiketts muss mit dem jeweiligen Vertriebsland übereinstimmen. Auch bei kleinen Behältern gelten feste Vorgaben, Ausnahmen sind nur begrenzt erlaubt.

Fakt 2: Die CLP-Kennzeichnung ist auch auf Online-Marktplätzen Pflicht

Seit 2021 müssen Händler in der EU auch beim Online-Verkauf von Chemikalien eine vollständige CLP-Kennzeichnung in der Produktbeschreibung angeben – inklusive Piktogrammen, Signalwörtern und H-/P-Sätzen.

Praxisbezug: Viele kleinere Online-Shops und Marktplatzanbieter übersehen diese Pflicht und riskieren Bußgelder sowie Abmahnungen.

Besonderheiten bei Gemischen und Altbeständen

Herausforderungen bei Gemischen

Bei Produkten mit mehreren Inhaltsstoffen richtet sich die Kennzeichnung nach dem gefährlichsten Bestandteil. Eine korrekte Einschätzung erfordert fundiertes Wissen über chemische Wechselwirkungen und geltende Einstufungsregeln. Diese Einschätzung muss dokumentiert und regelmäßig überprüft werden.

Alte Bestände mit veralteter Kennzeichnung

Seit Juni 2017 sind Produkte mit den früheren orangefarbenen Gefahrensymbolen nicht mehr zulässig. Lagerbestände aus der Zeit davor müssen entweder nachträglich neu etikettiert oder entsorgt werden. Viele Unternehmen vernachlässigen diesen Punkt – und riskieren damit rechtliche Folgen bei Betriebsprüfungen.

Relevanz für den betrieblichen Alltag

Grundlage für Sicherheitsmaßnahmen

Die Angaben auf dem Etikett sind nicht nur Vorschrift, sondern auch Basis für alle weiterführenden Schutzvorkehrungen. Dazu gehören zum Beispiel die Auswahl geeigneter Schutzausrüstung oder Regelungen für die Lagerung. Auch die Notfallplanung stützt sich auf diese Informationen.

Wissensvermittlung im Betrieb

Mitarbeitende müssen im Umgang mit Gefahrstoffen geschult sein. Dazu gehört das Verständnis für Piktogramme, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen. Eine verständlich gestaltete Kennzeichnung unterstützt diesen Lernprozess und fördert die Sicherheit im Arbeitsalltag.

Fakt 3: Alte Symbole sind seit 2017 endgültig ungültig

Seit dem 1. Juni 2017 dürfen keine Produkte mehr mit den alten orangefarbenen Gefahrensymbolen (z. B.„schwarzes X“) verkauft werden – selbst Altbestände müssen umetikettiert oder entsorgt werden.

Praxisbezug: In vielen Betrieben schlummern noch Altgebinde mit veralteter Kennzeichnung – das kann bei Kontrollen zu Problemen führen.

Fazit

Die richtige Kennzeichnung von Gefahrstoffen verlangt Fachkenntnis, Sorgfalt und die Bereitschaft, gesetzliche Vorgaben konsequent umzusetzen. Die Regeln der CLP-Verordnung und der deutschen Gefahrstoffverordnung liefern ein klares System, das sowohl visuelle als auch inhaltliche Warnhinweise miteinander verbindet. Die Piktogramme, Signalwörter und ergänzenden Textangaben stellen sicher, dass chemische Risiken frühzeitig erkannt werden können. In der betrieblichen Praxis bilden diese Kennzeichnungselemente die Grundlage für Sicherheitsunterweisungen, Notfallpläne und organisatorische Maßnahmen. Wer sie missachtet, gefährdet nicht nur andere, sondern verliert auch die Kontrolle über Stoffe, die bei falschem Einsatz schnell zur Bedrohung werden können. Eine rechtssichere Kennzeichnung schafft Vertrauen – im Unternehmen, bei Behörden und bei den Menschen, die täglich mit diesen Stoffen arbeiten.