Die Sicherheit am Arbeitsplatz gehört zu den grundlegenden Anforderungen, denen Unternehmen heute gerecht werden müssen – nicht nur aus rechtlichen Gründen, sondern auch im Interesse aller Beteiligten. Zwischen verschiedenen Kennzeichnungen, Gütesiegeln und Prüfzeichen nimmt das GS-Zeichen eine besondere Stellung ein. Es steht für „Geprüfte Sicherheit“ und genießt hohes Vertrauen bei Herstellern, Fachleuten und Anwendern. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Welche Prüfprozesse stehen dahinter? Und welchen Stellenwert hat es für den betrieblichen Alltag, in dem Werkzeuge, Maschinen und Technik täglich im Einsatz sind?

Dieser Artikel beleuchtet Hintergründe, rechtliche Grundlagen und praktische Relevanz des GS-Zeichens für den Einsatz in Arbeitsumgebungen. Er vergleicht es mit anderen Kennzeichnungen, erklärt den Ablauf der Zertifizierung und zeigt, weshalb dieses Zeichen nicht nur für Hersteller, sondern auch für Arbeitgeber eine tragende Rolle spielt. Eines wird dabei deutlich: Das GS-Zeichen ist mehr als bloßer Aufdruck – es verweist auf ein geprüftes Sicherheitsniveau, das Vertrauen verdient.

Was bedeutet das GS-Zeichen?

Das GS-Zeichen steht für „Geprüfte Sicherheit“ und zeigt, dass ein Produkt auf seine Unbedenklichkeit im praktischen Gebrauch geprüft wurde. Grundlage ist das deutsche Produktsicherheitsgesetz (ProdSG), insbesondere § 20 bis § 24. Die Prüfung erfolgt durch unabhängige und behördlich zugelassene Stellen wie TÜV Rheinland, DEKRA, SGS oder Intertek. Nur nach bestandener Prüfung in Verbindung mit regelmäßigen Kontrollen darf das Zeichen verwendet werden.

Im Unterschied zu vielen anderen Kennzeichnungen beinhaltet das GS-Zeichen eine umfassende Prüfung – nicht nur des Produkts, sondern auch der Herstellungsprozesse. Zudem wird überprüft, ob die Fertigung laufend so erfolgt, dass das Produkt weiterhin die geprüften Sicherheitsanforderungen erfüllt. Das Prüfzeichen wird daher nur unter Auflagen erteilt und regelmäßig überwacht.

Fakt 1: GS-Zeichen ist freiwillig – aber rechtlich stark!

Obwohl das GS-Zeichen freiwillig ist, übernimmt die Prüfstelle mit der Vergabe eine Mitverantwortung für die Sicherheit des Produkts. Das reduziert das Haftungsrisiko für Hersteller spürbar – ein echtes Argument im Produkthaftungsfall.

Unterschied zur CE-Kennzeichnung

Während die CE-Kennzeichnung in der Europäischen Union verpflichtend ist und vom Hersteller selbst vorgenommen wird, erfolgt die Vergabe des GS-Zeichens ausschließlich durch externe Stellen. Damit signalisiert das GS-Zeichen eine zusätzlich durchgeführte Sicherheitsprüfung durch qualifizierte Dritte.

Inhaltlich geht die GS-Prüfung häufig über die grundlegenden Anforderungen der CE-Kennzeichnung hinaus. Neben der elektrischen und mechanischen Sicherheit werden oft auch ergonomische Merkmale, Materialverträglichkeit oder mögliche Gefährdungen bei langfristiger Nutzung in die Bewertung einbezogen. Dies führt dazu, dass GS-gekennzeichnete Produkte häufig ein höheres Sicherheitsniveau aufweisen als rein CE-gekennzeichnete Produkte.

Fakt 2: GS-Zeichen bedeutet Prüfung durch Dritte

Im Gegensatz zur CE-Kennzeichnung, die der Hersteller selbst erklärt, wird das GS-Zeichen ausschließlich von anerkannten Prüforganisationen wie TÜV, DEKRA oder Intertek vergeben – nach umfassender Sicherheitsprüfung gemäß Produktsicherheitsgesetz.

Sicherheitskennzeichnung mit Wirkung am Arbeitsplatz

In Industrie, Handwerk und Dienstleistung ist das Vertrauen in die verwendeten Geräte und Hilfsmittel unerlässlich. Produkte, die das GS-Zeichen tragen, haben nachweislich eine sicherheitstechnische Prüfung bestanden – das schützt Mitarbeitende, entlastet Führungskräfte und trägt zu einem funktionierenden Arbeitsschutz bei. Vor allem bei elektrischen Geräten, Maschinen oder Werkzeugen wird das Zeichen als vertrauensstiftend wahrgenommen.

Die Verwendung von GS-zertifizierten Produkten kann Teil einer soliden Gefährdungsbeurteilung sein. Denn wer auf geprüfte Produkte zurückgreift, senkt das Risiko technischer Ausfälle und trägt dazu bei, gesetzliche Anforderungen im Arbeitsschutz sicher zu erfüllen. Zudem zeigen sich Behörden und Berufsgenossenschaften häufig wohlwollender, wenn klar dokumentiert ist, dass Arbeitsmittel unabhängig geprüft wurden.

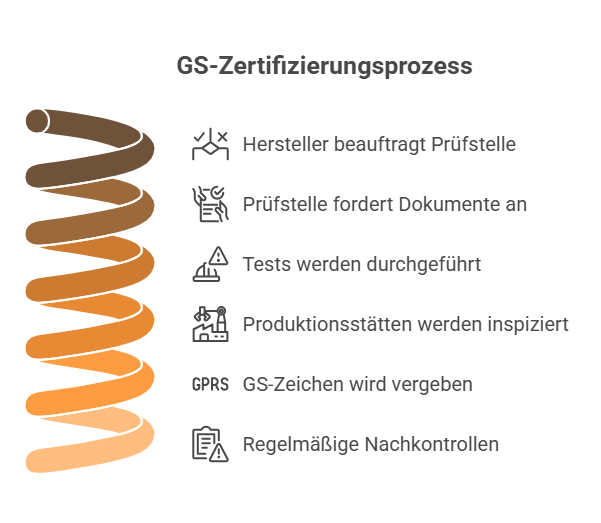

Der Weg zum GS-Zeichen

Am Anfang steht die Entscheidung des Herstellers, eine benannte Prüfstelle mit der Bewertung seines Produkts zu beauftragen. Diese Prüfstelle fordert Unterlagen, Konstruktionszeichnungen, technische Nachweise und ein Prüfmuster an. Anschließend folgen eine Vielzahl an Tests: elektrische Belastbarkeit, mechanische Stabilität, Materialuntersuchungen, Wärmeverhalten, Brandverhalten, chemische Rückstände – je nach Produktart unterschiedlich gewichtet.

Auch die Produktionsstätten werden vor Ort kontrolliert. Die Prüfer wollen sicherstellen, dass nicht nur das Einzelmuster, sondern auch die Serienproduktion auf gleichem Niveau bleibt. Wird das Produkt zugelassen, darf es für eine befristete Zeit das GS-Zeichen tragen. Diese Zulassung ist in der Regel an regelmäßige Nachkontrollen gekoppelt, bei denen geprüft wird, ob das Produkt unverändert gefertigt wird.

Vertrauen, Marktposition und Glaubwürdigkeit

Studien belegen, dass Verbraucher dem GS-Zeichen großes Vertrauen entgegenbringen. In einer Umfrage des TÜV-Verbands gaben über 90 Prozent der Befragten an, das GS-Zeichen zu kennen. Es wird gleichgesetzt mit geprüfter Qualität, funktionaler Sicherheit und einem gewissen Maß an Sorgfalt. Im geschäftlichen Kontext kann dies zu einer bevorzugten Auswahl führen – etwa bei Ausschreibungen oder bei der Produktentscheidung in Unternehmen.

Für Anbieter ergibt sich daraus ein handfester Wettbewerbsvorteil. Produkte, die das GS-Zeichen tragen, signalisieren Verlässlichkeit. Darüber hinaus erleichtert das Zeichen die Kommunikation mit Versicherungen, Behörden und Kunden. Es macht nachvollziehbar, dass aktiv Maßnahmen zur Risikominimierung getroffen wurden. Das kann im Ernstfall Haftungsfragen entschärfen und unternehmerische Glaubwürdigkeit stärken.

Fakt 3: GS-Zeichen schafft messbares Verbrauchervertrauen

Laut einer Umfrage des TÜV-Verbandes aus dem Jahr 2023 erkennen über 90 % der Verbraucher das GS-Zeichen – und verbinden es mit Verlässlichkeit, geprüfter Sicherheit und Qualität. Produkte mit GS-Zeichen schneiden im Vertrauen deutlich besser ab.

Schutz vor Missbrauch

Das GS-Zeichen ist geschützt. Es darf ausschließlich durch Unternehmen verwendet werden, deren Produkte ordnungsgemäß zertifiziert wurden. Wird das Zeichen ohne Genehmigung angebracht, drohen rechtliche Konsequenzen. Zertifizierungsstellen kontrollieren regelmäßig den Markt, um Fälschungen oder irreführende Kennzeichnungen zu identifizieren. Überprüfungen sind auch online möglich, viele Prüfstellen bieten hierzu eigene Datenbanken an.

Fazit: Qualität mit überprüfbarem Sicherheitsversprechen

Das GS-Zeichen bietet ein zuverlässiges Signal für die Sicherheit eines Produkts – und geht dabei über bloße Selbstdeklarationen hinaus. Für Hersteller ist es eine Investition in Vertrauen, für Arbeitgeber ein Mittel zur Risikoreduzierung und für Beschäftigte ein Schutzschild im Arbeitsalltag.

Gerade in Bereichen, in denen Menschen täglich mit Technik arbeiten, schafft das GS-Zeichen Klarheit. Es dokumentiert, dass das Produkt nicht nur geplant, sondern auch getestet wurde – auf realistische Belastungen, denkbare Gefahren und tatsächliche Nutzung. Unternehmen, die in solche Standards investieren, positionieren sich als verantwortungsvoll und zukunftsorientiert. Wer mit geprüfter Technik arbeitet, handelt nicht nur regelkonform, sondern auch im Sinne der Menschen, die damit umgehen.