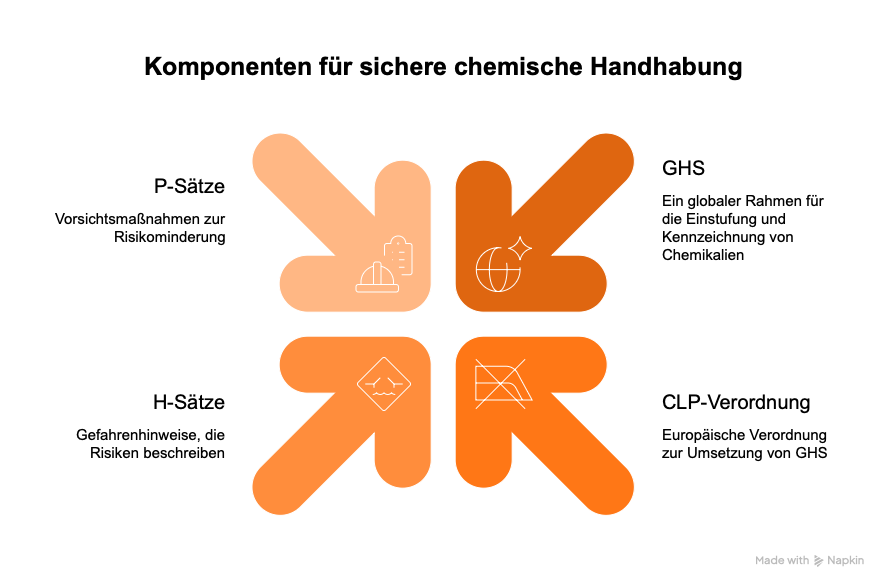

Die Kennzeichnung chemischer Stoffe ist ein zentrales Werkzeug im modernen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ob in Laboren, Produktionshallen oder beim Umgang mit Reinigungsmitteln im Facility Management – überall dort, wo gefährliche Substanzen zum Einsatz kommen, braucht es klare und verständliche Warnhinweise. Das global abgestimmte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) liefert genau dafür einen verlässlichen Rahmen. In Europa wird es durch die sogenannte CLP-Verordnung konkretisiert. Besonders wichtig sind darin die sogenannten H-Sätze (Hazard Statements) und P-Sätze (Precautionary Statements), die verbindlich beschreiben, welche Risiken von einem Stoff ausgehen und welche Vorsichtsmaßnahmen notwendig sind.

Obwohl H-Sätze und P-Sätze in zahlreichen Arbeitsmitteln auftauchen – etwa auf Etiketten oder in Sicherheitsdatenblättern –, bleiben sie im Alltag oft unklar oder werden überlesen. Dabei handelt es sich um standardisierte Hinweise, die Menschen schützen und Abläufe sicherer machen sollen. Wer die Systematik dahinter versteht, kann Gefahren schneller erkennen, Maßnahmen zielgerichtet auswählen und rechtliche Vorgaben einhalten. Deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf diese scheinbar simplen Textbausteine.

Rechtlicher Rahmen

Die rechtliche Grundlage bildet die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – bekannt unter dem Kürzel CLP. Sie setzt das weltweit abgestimmte GHS-System in europäisches Recht um. Ziel ist eine einheitliche Einstufung und klare Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen. Die CLP-Verordnung schreibt vor, wie Verpackungen, Etiketten und Sicherheitsdatenblätter aufgebaut sein müssen. Neben Gefahrenpiktogrammen und Signalwörtern spielen H- und P-Sätze hierbei eine zentrale Rolle.

Fakt 1: H- und P-Sätze sind international identisch – aber die Sprache nicht!

Obwohl das globale GHS-System weltweit harmonisierte Gefahrenhinweise vorgibt, muss die Sprache der Sätze lokal angepasst werden.

Beispiel: In Deutschland sind H- und P-Sätze auf Deutsch anzugeben – auch wenn das Produkt aus den USA kommt.

Fehlerquelle in der Praxis: Viele importierte Chemikalien tragen nur englische H-/P-Sätze – das ist rechtlich unzulässig.

H-Sätze – Warnung vor Gefahren

H-Sätze beschreiben, welche gesundheitlichen oder sicherheitsrelevanten Risiken von einem Stoff ausgehen können. Jeder H-Satz beginnt mit dem Buchstaben „H“, gefolgt von einer dreistelligen Nummer. Diese Kombination ist international gleich, der Text wird jedoch in der Sprache des jeweiligen Landes angegeben. H-Sätze gliedern sich in drei Hauptbereiche: physikalische Gefährdungen (wie Brand- oder Explosionsrisiken), gesundheitsschädliche Eigenschaften (wie Hautreizungen oder krebserregendes Potenzial) und Umweltrisiken (etwa Gewässergefährdung).

Ein Stoff kann durchaus mehrere solcher Hinweise tragen. So kann eine Flüssigkeit gleichzeitig entzündlich, reizend und umweltgefährlich sein. Die Kombination mehrerer H-Sätze ist also üblich. Die Auswahl erfolgt dabei nicht willkürlich, sondern auf Basis der wissenschaftlichen Einstufung des Produkts.

P-Sätze – Hinweise zum Schutz

P-Sätze geben an, wie ein sicherer Umgang mit einem gefährlichen Stoff aussehen sollte. Sie beginnen mit dem Buchstaben „P“ und bestehen ebenfalls aus einer dreistelligen Nummer. Dabei unterscheiden sich die Nummern nach der Art des Hinweises: allgemeine Schutzmaßnahmen, Verhalten bei Unfällen, Hinweise zur Lagerung oder Informationen zur Entsorgung.

Ein typischer P-Satz könnte etwa lauten: „P301+P330+P331: Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.“ In der Praxis erscheinen P-Sätze oft in Kombination. Das liegt daran, dass ein einzelner Hinweis selten ausreicht. Wichtig ist jedoch: Nicht jede Kombination ist zulässig. Die Auswahl erfolgt anhand definierter Regeln, um widersprüchliche Angaben zu vermeiden.

Zusammenspiel mit anderen Kennzeichnungselementen

Die Sätze stehen nicht für sich allein. Sie ergänzen sich mit weiteren Kennzeichnungselementen wie Piktogrammen, Signalwörtern („Gefahr“ oder „Achtung“) und zusätzlichen Informationen. Erst das Zusammenspiel dieser Bausteine vermittelt ein vollständiges Bild. In Sicherheitsdatenblättern und Betriebsanweisungen übernehmen sie damit eine wichtige Rolle, um konkrete Risiken zu identifizieren und angemessene Schutzmaßnahmen abzuleiten.

In vielen Betrieben stellen sie die Grundlage für organisatorische Entscheidungen dar. Ob beim Tragen von Schutzhandschuhen, beim Lagern von Gefahrstoffen oder bei der Wahl von Erste-Hilfe-Maßnahmen – ohne verlässliche Hinweise auf Gefahren und Verhaltensempfehlungen wäre ein verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien kaum möglich.

Fakt 2: Nicht jeder Stoff hat nur einen H- oder P-Satz!

Ein einzelnes Produkt kann mehrere H- und P-Sätze gleichzeitig tragen – teils aus unterschiedlichen Kategorien (z. B. „Gesundheitsgefahr“ + „Umweltgefahr“).

Beispiel: Ein Lösungsmittel kann sowohl „entzündlich“ (H225), als auch „reizend“ (H319) und „umweltschädlich“ (H411) sein.

Praxis-Tipp: Immer alle Sätze vollständig erfassen, nicht nur den „dramatischsten“ lesen.

Typische Stolpersteine im Alltag

Immer wieder kommt es vor, dass H- und P-Sätze fehlerhaft oder unvollständig übernommen werden – etwa beim Erstellen eigener Etiketten oder beim Übersetzen internationaler Sicherheitsdatenblätter. Besonders häufig tritt das Problem bei Importen auf: Produkte aus dem außereuropäischen Raum tragen oft nur englischsprachige Warnhinweise. Diese sind in Deutschland jedoch nicht rechtsgültig.

Ein weiteres Problem liegt in der Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten. Es existieren über 70 H-Sätze und rund 140 P-Sätze. Daraus ergeben sich unzählige mögliche Kombinationen. Diese dürfen allerdings nicht beliebig zusammengefügt werden. Die CLP-Verordnung gibt klare Regeln vor, um widersprüchliche oder überflüssige Angaben zu vermeiden. Eine fachkundige Auswahl ist daher unerlässlich.

Bedeutung für den betrieblichen Schutz

Für Unternehmen ist es entscheidend, dass H- und P-Sätze korrekt gelesen und umgesetzt werden. Sie bilden die Grundlage für Sicherheitsunterweisungen, Betriebsanweisungen und Gefährdungsbeurteilungen. Gleichzeitig helfen sie, Mitarbeitende für Gefahren zu sensibilisieren und ihnen konkrete Verhaltensweisen an die Hand zu geben.

In Bereichen mit regelmäßigem Chemikalieneinsatz – etwa in Laboren, im Handwerk oder in der Wartung – ist der sichere Umgang mit Stoffen Alltag. Eine korrekte Kennzeichnung sorgt nicht nur für besseren Schutz, sondern auch für Vertrauen im Team und Klarheit bei der Arbeit. Die Sätze leisten somit einen wertvollen Beitrag zur Sicherheitskultur im Betrieb.

Fakt 3: P-Sätze sind oft kombinierbar – aber nicht beliebig!

In Sicherheitsdatenblättern oder auf Etiketten werden P-Sätze häufig in Kombination angegeben – aber nur, wenn sie sich nicht widersprechen oder doppeln.

Die CLP-Verordnung gibt dafür Kombinationsregeln vor.

Wichtig für Sicherheitsverantwortliche: Eigenmächtige Kürzungen oder Umstellungen von P-Sätzen im Etikett können rechtliche Folgen haben.

Fazit

H-Sätze und P-Sätze sind keine bürokratische Pflichtübung, sondern ein zentrales Kommunikationsmittel im Umgang mit gefährlichen Stoffen. Ihre standardisierte Form ermöglicht es, auf einen Blick zu erkennen, welche Risiken bestehen und wie man sich schützt. Das gilt für Fachkräfte ebenso wie für Personen ohne spezielle Ausbildung.

Die Herausforderung besteht nicht in der bloßen Reproduktion dieser Hinweise, sondern in der verantwortungsvollen Auswahl und praktischen Umsetzung. Fehlerhafte Etiketten, unvollständige Sicherheitsdatenblätter oder widersprüchliche Angaben können reale Risiken verursachen. Wer mit diesen Sätzen arbeitet, sollte ihre Struktur verstehen und ihre Anwendung ernst nehmen.

H-Sätze und P-Sätze schaffen Orientierung, fördern sicheres Verhalten und stärken das Bewusstsein für Gefahren – überall dort, wo Chemikalien zum Einsatz kommen. Richtig eingesetzt, helfen sie nicht nur bei der Vermeidung von Unfällen, sondern unterstützen auch bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Vermittlung von Sicherheit im Betrieb.