Polychlorierte Biphenyle (PCB) gehören zu den langlebigsten Schadstoffen, die je industriell produziert wurden. Obwohl ihre Herstellung und Nutzung in Deutschland seit Jahrzehnten verboten ist, stellen sie bis heute eine ernsthafte Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Besonders problematisch ist ihre anhaltende Präsenz in Gebäuden, insbesondere in älteren Bauten, sowie ihre Belastung von Böden und Gewässern. Die schwer erkennbare Natur dieser Substanzen sorgt oft für eine trügerische Ruhe – denn PCB sind weder sichtbar noch riechbar, wirken jedoch auf subtile Weise über lange Zeiträume hinweg.

Die chemische Stabilität dieser Stoffe machte sie ursprünglich in Industrie und Bauwesen attraktiv. Sie wurden über Jahrzehnte hinweg in Dichtmassen, Farben, Transformatoren und vielen weiteren Anwendungen genutzt. Heute ist bekannt: Genau diese Widerstandsfähigkeit macht sie zu einem anhaltenden Problem. PCB zersetzen sich kaum, reichern sich im Körper an und können ganze Ökosysteme belasten. Dieser Beitrag beleuchtet die wichtigsten Aspekte zu PCB in Gebäuden und Umwelt – von ihrem Ursprung über die Gefahren bis zu gesetzlichen Pflichten und bautechnischen Konsequenzen.

Ursprung und Verbreitung von PCB

Die industrielle Verwendung von PCB begann Ende der 1920er Jahre. Bis in die 1980er Jahre wurden sie millionenfach weltweit in technischen Geräten und Baumaterialien verarbeitet. Die Substanzen fanden sich unter anderem in elektrischen Anlagen, Farben, Klebern und Fugendichtstoffen. Ihre Beständigkeit und nicht brennbare Eigenschaft galten damals als großer Vorteil.

Mit zunehmendem Wissen über gesundheitliche und ökologische Schäden begannen viele Länder, PCB schrittweise aus dem Verkehr zu ziehen. In Deutschland wurde der Einsatz in offenen Systemen 1989 verboten. Dennoch sind zahlreiche öffentliche und private Gebäude aus den 1960er bis 1980er Jahren noch immer betroffen – darunter viele Schulen und Verwaltungsbauten. Auch industrielle Altlasten und belastete Böden zählen zu den dauerhaften Problemquellen.

Fakt 1: PCB in Schulen und Kitas

Wusstest du schon?

Noch heute werden in vielen Schul- und Kita-Gebäuden aus den 1960er bis 1980er Jahren PCB-belastete Baumaterialien wie Fugendichtungen und Bodenbeläge nachgewiesen.

Laut Umweltbundesamt kann die PCB-Konzentration in der Raumluft in solchen Einrichtungen teils deutlich über den Richtwerten liegen.

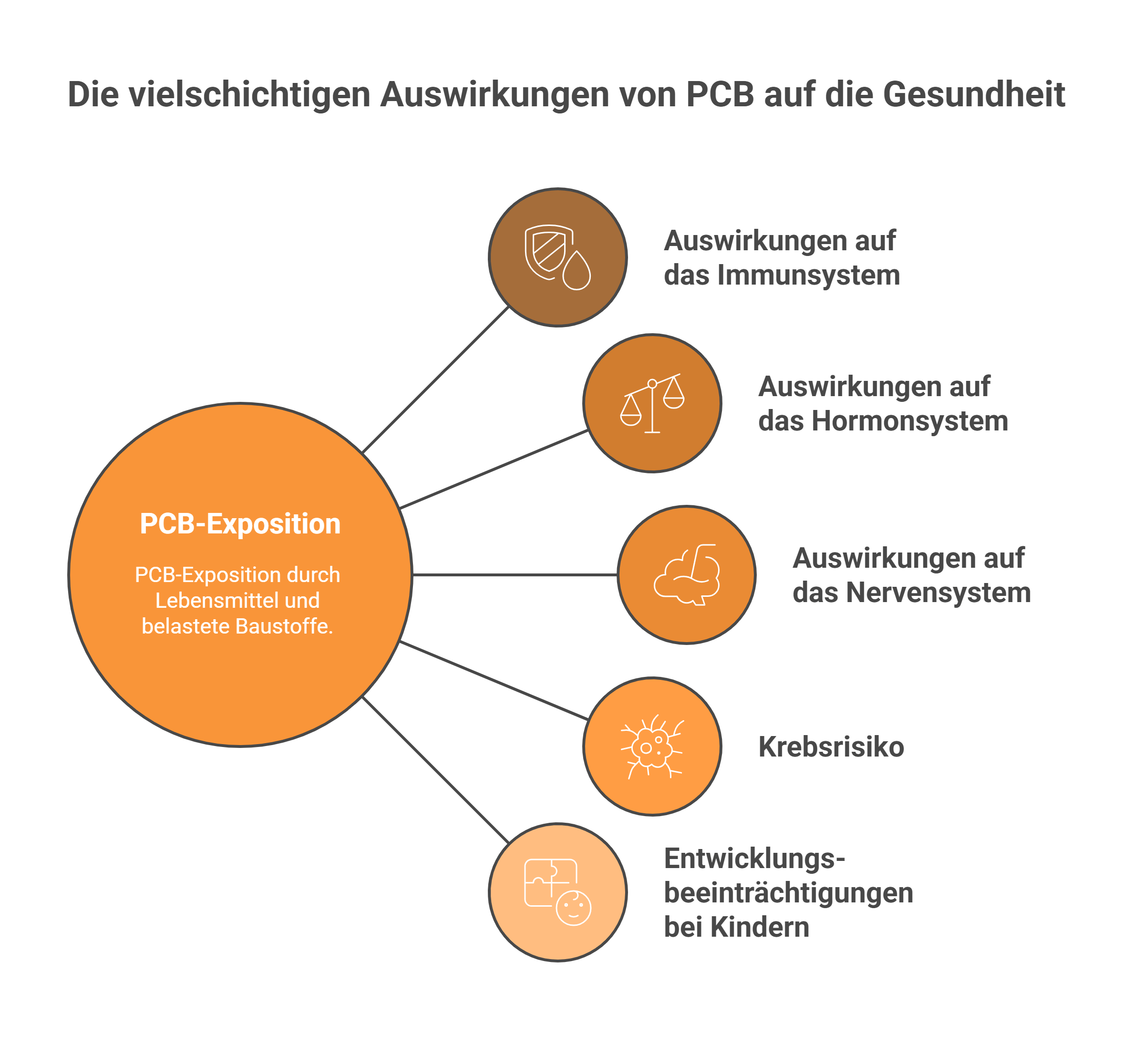

Risiken für die Gesundheit

PCB lagern sich bevorzugt im Fettgewebe ab und verbleiben dort für viele Jahre. Ihre biologische Abbauzeit im menschlichen Körper beträgt teils mehr als ein Jahrzehnt. Während dieser Zeit wirken sie auf das Immun-, Hormon- und Nervensystem ein. Studien zeigen unter anderem ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebsarten sowie Beeinträchtigungen bei der Entwicklung von Kindern.

Die Aufnahme erfolgt hauptsächlich über Lebensmittel tierischen Ursprungs, aber auch über die Atemluft – insbesondere in Räumen, die mit belasteten Baustoffen errichtet wurden. Einmal freigesetzt, verteilen sich PCB gleichmäßig im Raum und sind durch ihren unsichtbaren Charakter schwer zu lokalisieren. Gerade in Schulen und Kindergärten ist dies besonders besorgniserregend.

Typische Fundstellen und Messverfahren

Belastete Materialien finden sich häufig in elastischen Dichtstoffen von Betonfertigteilen, in Bodenbelägen oder in Anstrichen aus den 1960er und 1970er Jahren. Auch ältere Leuchtstofflampen und elektronische Bauteile wie Kondensatoren können betroffen sein. Einfache Sichtprüfungen reichen in der Regel nicht aus.

Der Nachweis erfolgt durch Luftanalysen, bei denen über mehrere Stunden Raumluft abgesaugt und anschließend im Labor untersucht wird. Ergänzend dazu werden Materialproben entnommen. Diese Verfahren sollten ausschließlich durch zugelassene Fachlabore durchgeführt werden. Die Analysen liefern Aufschluss darüber, ob Grenzwerte überschritten werden und ob Handlungsbedarf besteht.

Grenzwerte und gesetzliche Vorgaben

Das Umweltbundesamt hat zwei zentrale Schwellen definiert: Ab einer Konzentration von 300 ng/m³ Luft wird empfohlen, die Raumluft regelmäßig zu überwachen. Ab 3.000 ng/m³ besteht akuter Handlungsbedarf – dann müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Belastung dauerhaft zu senken. Diese Zahlen beziehen sich auf eine Gruppe von sechs PCB-Verbindungen, die repräsentativ für das Gesamtbild gelten.

Ergänzend gelten Arbeitsplatzgrenzwerte, wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) beschrieben sind. Bei Arbeiten an kontaminierten Gebäudeteilen müssen besondere Schutzvorkehrungen getroffen werden. Auf internationaler Ebene wurde PCB bereits im Jahr 2001 durch das Stockholmer Übereinkommen als besonders langlebiges Umweltgift eingestuft und global reglementiert.

Fakt 2: PCB reichern sich im Körper an

Ein unsichtbares Risiko:

PCBs sind lipophil – das heißt, sie lagern sich bevorzugt im Fettgewebe an.

Die Halbwertszeit im menschlichen Körper kann bis zu 10–15 Jahre betragen!

Das bedeutet: Selbst geringe Mengen summieren sich über die Zeit zu einer ernsten Gesundheitsbelastung

Sanierungspflicht und Umgang mit Altlasten

Wird eine Überschreitung des Interventionswertes festgestellt, dürfen belastete Räume nicht weiter genutzt werden, ohne dass geeignete Maßnahmen eingeleitet wurden. Ziel ist es, die Quellen der Emission zu beseitigen oder dauerhaft abzuschirmen. Dies kann durch Ausbau belasteter Materialien, luftdichte Beschichtungen oder bauliche Änderungen geschehen.

Solche Arbeiten sind aufwendig und teuer. Sie unterliegen streng geregelten Arbeits- und Umweltschutzmaßnahmen. Der Ausbau belasteter Dichtstoffe etwa muss unter Unterdruck mit speziellen Absauganlagen erfolgen. Die Entsorgung erfolgt als Sonderabfall. Oftmals müssen Gebäude während der Arbeiten ganz oder teilweise geschlossen werden. Öffentliche Einrichtungen erhalten in manchen Fällen finanzielle Unterstützung durch Förderprogramme.

Langfristige Verantwortung im Gebäudebestand

Auch nach einer Sanierung ist es ratsam, regelmäßige Kontrollen durchzuführen. Einige Stoffe können aus tiefer liegenden Schichten noch nach Jahren austreten. Daher gilt es, bei jeder baulichen Veränderung wachsam zu bleiben. Bei Umbauten oder Rückbaumaßnahmen sollte geprüft werden, ob möglicherweise verdeckte PCB-Quellen vorhanden sind.

Eigentümer von Altbauten sind gut beraten, sich frühzeitig über mögliche Belastungen zu informieren. Vor allem Gebäude, die zwischen 1955 und 1985 errichtet wurden, gelten als potenziell gefährdet. Fachleute empfehlen, bei energetischen Sanierungen oder Umbauten grundsätzlich eine orientierende Untersuchung einzuplanen – auch wenn kein akuter Verdacht besteht.

Fakt 3: Sanierungen sind oft verpflichtend

Kein Kann, sondern ein Muss:

Wird in Innenräumen eine PCB-Konzentration von >3.000 ng/m³ Raumluft gemessen, schreibt die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS 900) eine Sanierung zwingend vor.

In solchen Fällen müssen z. B. belastete Fugendichtstoffe vollständig entfernt und entsorgt werden.

Fazit

PCB zählen zu den problematischsten Altlasten im Gebäudebestand. Ihr Vorkommen ist das Ergebnis jahrzehntelanger industrieller Nutzung ohne ausreichende Kenntnis über die gesundheitlichen Auswirkungen. Die Beständigkeit dieser Stoffe macht sie zu einem bleibenden Risiko – sowohl in Innenräumen als auch im Boden oder in Gewässern. Besonders herausfordernd ist ihre Unsichtbarkeit: Ohne gezielte Untersuchungen bleibt eine Belastung oft unentdeckt.

Gesetze und Richtlinien bieten klare Handlungsgrundlagen. Doch ihre Umsetzung erfordert Wissen, Umsicht und technische Erfahrung. Langfristig ist die Belastung nur durch ein vorsorgendes Verhalten bei Sanierung, Bauplanung und Rückbau zu kontrollieren. PCB sind ein Beispiel für die Langzeitfolgen einstiger Stoffeinsätze – und zugleich ein Anstoß dafür, künftig umweltverträglicher und gesundheitsbewusster zu bauen.