Es beginnt oft unscheinbar: ein ausgeprägter Qualitätsanspruch, ein hohes Verantwortungsbewusstsein und der Wunsch, Aufgaben besonders sorgfältig zu erledigen. Was im Alltag häufig als Stärke wahrgenommen wird, kann sich schleichend zu einer Belastung entwickeln, die das Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst. Der Wunsch, alles richtig zu machen, wird zum Maßstab für den eigenen Wert. Perfektionismus greift tiefer als bloße Zielstrebigkeit – er ist ein ständiger innerer Begleiter, der nie ganz zufrieden ist.

Leistungsorientierung ist fest in unserer Gesellschaft verankert. Die ständige Vergleichbarkeit, die über soziale Netzwerke und berufliche Anforderungen genährt wird, verstärkt das Gefühl, stets mehr leisten zu müssen. Wer dabei in das Muster des Perfektionismus gerät, wird häufig von einer unsichtbaren Kraft angetrieben, immer noch besser, fehlerfreier, vollständiger zu sein. Der Zusammenhang zwischen diesem inneren Druck und chronischer Überforderung wird oft erst dann erkannt, wenn körperliche oder seelische Erschöpfung eintritt. Dieser Beitrag beleuchtet die Ursprünge, die Dynamik und die tiefen Auswirkungen perfektionistischer Denkweisen – und zeigt Wege auf, um sich von ihnen zu lösen.

Was Perfektionismus ausmacht

Perfektionismus ist nicht einfach nur ein Hang zum Detail oder der Wunsch, gute Arbeit abzuliefern. Vielmehr liegt ihm ein rigides inneres Muster zugrunde, das hohe Maßstäbe setzt – oft unerreichbar und ohne Spielraum für Fehler. Wer davon betroffen ist, erlebt selten echte Zufriedenheit, da das Erreichte als selbstverständlich gilt oder sofort durch das nächste Ziel überschattet wird. Fehler wirken bedrohlich. Nicht, weil sie objektiv schwerwiegend wären, sondern weil sie das eigene Selbstbild erschüttern.

Diese Haltung entwickelt sich häufig früh im Leben. Erfahrungen mit Leistungslob, das an Bedingungen geknüpft war, oder mit Kritik, die nie Raum für Genugsein ließ, prägen die Art, wie Menschen sich selbst betrachten. Die Überzeugung „Nur wenn ich alles richtig mache, bin ich wertvoll“ bleibt oft ein stiller Antrieb bis ins Erwachsenenalter. Im Zusammenspiel mit beruflichem Druck oder familiären Erwartungen entsteht ein dauerhaftes Gefühl der inneren Anspannung.

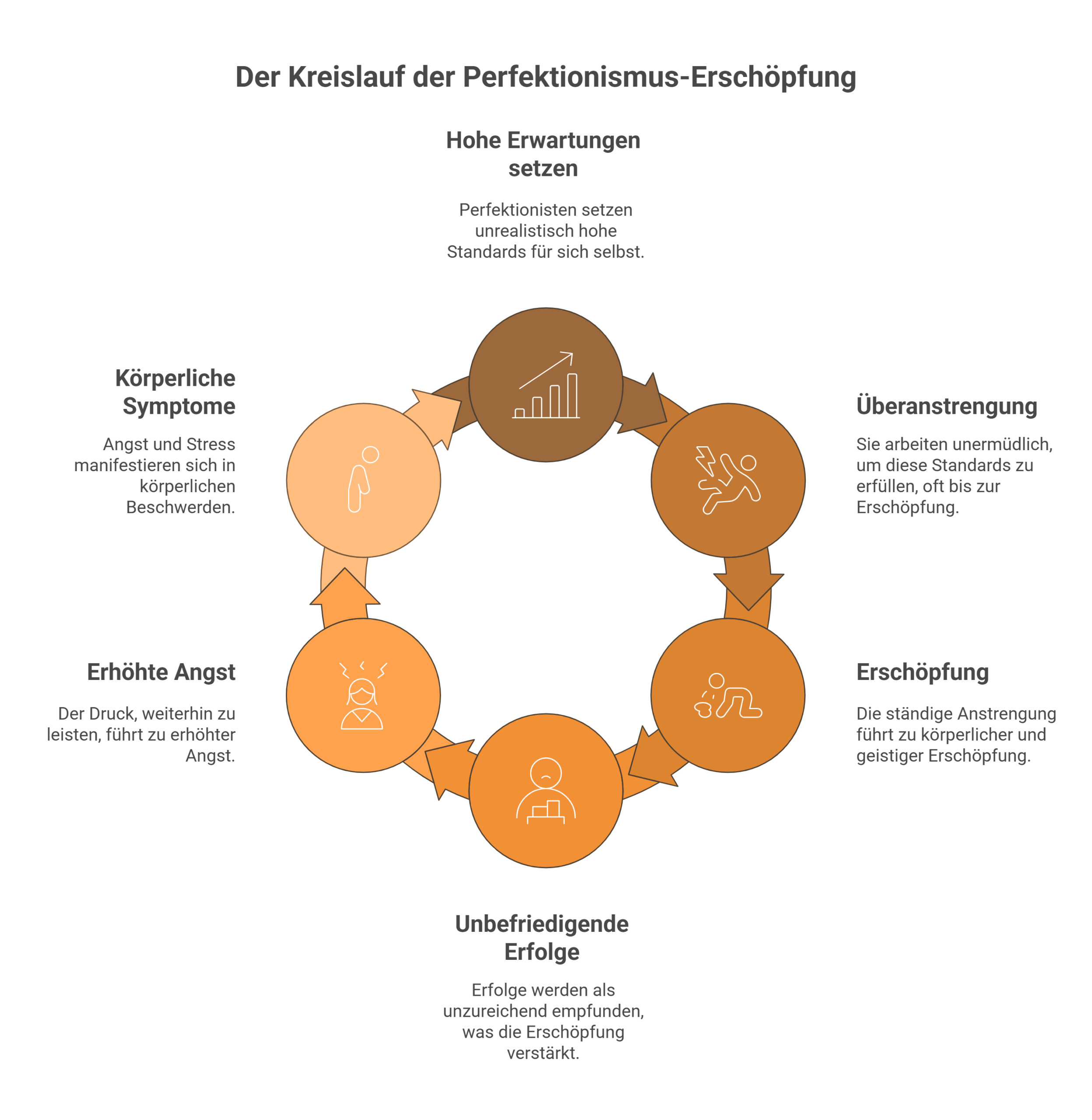

Der Kreislauf der Überforderung

Die ständige Anstrengung, allen Ansprüchen zu genügen, führt nicht selten zu einem Zustand innerer Erschöpfung. Wer versucht, jeden Aspekt seiner Tätigkeit zu kontrollieren, und wer selten delegiert oder Aufgaben abgibt, gerät schnell an Belastungsgrenzen. Pausen werden ignoriert, weil sie als Nachlässigkeit gelten. Selbst Erfolge verlieren an Wert, da sie nicht als Ergebnis eigener Stärke, sondern als gerade so ausreichende Leistung empfunden werden.

So entsteht ein belastendes Muster: Der Anspruch wächst, die Energie schwindet. Der Schlaf wird flacher, der Gedanke an neue Projekte löst Beklemmung aus. Gleichzeitig bleiben Lob und Anerkennung unbefriedigend, da sie das innere Empfinden nicht erreichen. Der Perfektionismus verlangt stets mehr – ohne Belohnung. Dieses Spannungsfeld erzeugt einen Zustand innerer Unruhe, der sich mit der Zeit in körperlichen Beschwerden, Niedergeschlagenheit oder Reizbarkeit äußern kann.

Fakt 1: Perfektionismus erhöht das Risiko für Burnout deutlich

Studien zeigen, dass Menschen mit stark ausgeprägtem Perfektionismus ein bis zu doppelt so hohes Risiko haben, an einem Burnout zu erkranken – vor allem, wenn sie sich mit ihren Leistungen identifizieren und wenig Selbstmitgefühl aufbringen.

Gesellschaftlicher Einfluss und sozialer Druck

Der Blick auf andere wirkt wie ein ständiger Spiegel: scheinbar müheloser Erfolg, perfekte Außenwirkung, makellose Lebensentwürfe. Vor allem digitale Plattformen verstärken dieses Empfinden. Bilder von Idealzuständen, erfolgreiche Karrieren oder stilisierte Alltagsmomente vermitteln unterschwellig, dass Fehler oder Unvollständigkeit keinen Platz haben.

Auch im Arbeitsleben ist es oft nicht leicht, sich vom Drang nach Fehlerfreiheit zu lösen. Wer stets mehr leistet als verlangt, wird bewundert. Doch diese Anerkennung stabilisiert ein Verhalten, das auf Dauer nicht tragfähig ist. Die Abgrenzung zwischen gesundem Engagement und einem krankmachenden Drang nach Kontrolle bleibt häufig unscharf. Es fehlt an Raum für ein offenes Miteinander, das auch Unvollkommenheit zulässt.

Neue Wege im Umgang mit Leistungsdruck

Die Befreiung aus dem permanenten inneren Druck beginnt mit einem Innehalten. Nicht, um aufzugeben – sondern um sich neu zu orientieren. Es geht darum, die eigenen Maßstäbe zu hinterfragen und zu erkennen, welche davon überhaupt noch sinnvoll sind. Der Gedanke, dass Fehler Wachstum ermöglichen, ist dabei ein wichtiger Perspektivwechsel. Ebenso bedeutsam ist es, sich selbst mit Nachsicht zu begegnen, statt mit Härte zu reagieren.

Übungen, die den Blick auf das Hier und Jetzt lenken, wie etwa Achtsamkeit, helfen, den inneren Druck zu entschärfen. Auch das Einüben wohlwollender Selbstgespräche kann den inneren Kritiker leiser werden lassen. Wer sich erlaubt, Aufgaben auch mit weniger Aufwand gut zu bewältigen, eröffnet sich neue Spielräume. Der Schritt vom „Perfekt“ hin zu einem „ausreichend gut“ ist ein Zeichen von Reife, nicht von Aufgabe.

Fakt 2: Der „innere Kritiker“ spricht bis zu 300 Mal am Tag

Viele Betroffene berichten, dass ihr innerer Kritiker sie fast durchgehend begleitet. Laut psychologischen Einschätzungen äußert sich diese kritische Stimme mehr als 300-mal täglich – oft unbewusst – und beeinflusst damit massiv das Selbstwertgefühl.

Tipp: Achtsames Beobachten hilft, diesen inneren Dialog bewusst zu verändern.

Ein neues Verständnis von „gut genug“

Es geht nicht darum, Ambitionen aufzugeben. Vielmehr darum, sie in Balance zu bringen. Die Vorstellung, dass nur das Beste zählt, kann durch eine Haltung ersetzt werden, die mehr auf Menschlichkeit als auf Leistung gründet. Das sogenannte „gut genug“ steht dabei nicht für Mittelmaß, sondern für Echtheit. Für Entscheidungen, die im Einklang mit dem eigenen Energiehaushalt stehen. Für Handlungen, die nicht dem äußeren Urteil, sondern dem inneren Maßstab folgen.

Der Psychoanalytiker Donald Winnicott prägte bereits vor Jahrzehnten das Konzept der „good enough mother“ – sinngemäß die Mutter, die nicht perfekt, aber liebevoll und verlässlich ist. Dieses Bild lässt sich übertragen: Auch im beruflichen, sozialen oder persönlichen Kontext genügt oft ein solides Maß an Sorgfalt, das nicht zur Selbstaufgabe führt. Das Zulassen von Unvollkommenheit schafft Raum für Authentizität – und für ein Leben, das nicht unter Daueranspannung steht.

Fakt 3: 80/20 statt 100% – Produktivität durch Loslassen

Laut dem Pareto-Prinzip lassen sich 80 % der Ergebnisse mit nur 20 % des Aufwands erreichen. Perfektionist:innen neigen dazu, die letzten 20 % zu perfektionieren, obwohl diese oft keinen echten Mehrwert mehr bringen – aber viel Energie kosten.

Praxisimpuls: Frage dich öfter: „Reicht das schon für den Zweck?“

Fazit

Perfektionismus ist mehr als eine persönliche Eigenart. Er ist eine Haltung, die tief ins Leben eingreift und dabei häufig in die Überforderung führt. Was nach Stärke aussieht, ist oft Ausdruck von Angst – vor Fehlern, vor Ablehnung, vor dem Gefühl, nicht zu genügen. Die daraus entstehende Überlastung hat viele Gesichter: emotionale Erschöpfung, Rückzug, körperliche Beschwerden oder das Gefühl, ständig auf der Stelle zu treten. Doch es gibt Wege hinaus. Durch das Erkennen der eigenen Denkmuster, durch das Zulassen von Fehlern und vor allem durch eine wohlwollende Haltung sich selbst gegenüber. Wer lernt, dass es kein vollkommenes Leben geben muss, um wertvoll zu sein, findet Zugang zu mehr innerer Ruhe. Und schafft Platz für ein Dasein, das nicht getrieben, sondern getragen ist.