Der Arbeitsalltag im Rettungsdienst ist geprägt von unvorhersehbaren, oft risikobehafteten Situationen. Die Konfrontation mit Infektionskrankheiten, Gefahrstoffen, körperlicher Gewalt oder extremen Wetterlagen verlangt nach durchdachtem Schutz – nicht nur im Interesse der Patienten, sondern auch zum Wohle der Einsatzkräfte selbst. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist dabei weit mehr als funktionale Kleidung. Sie schützt vor konkreten Bedrohungen, stützt rechtliche Absicherung und trägt zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft bei. Dennoch wird sie im hektischen Berufsalltag oft stiefmütterlich behandelt oder nur teilweise eingesetzt. Dabei ist es die PSA, die die Retterinnen und Retter in ihrem körperlichen und gesundheitlichen Wohl bewahren kann.

Die Bezeichnung PSA steht für all jene Ausstattungen, die entwickelt wurden, um Beschäftigte vor direkten Gefahren zu schützen. Gerade angesichts von Pandemien, zunehmenden Gewaltvorkommnissen oder dem Umgang mit multiresistenten Erregern ist klar geworden: Die eigene Unversehrtheit darf nicht dem Zufall überlassen werden. Wer sich im Einsatz schützen will, muss auf Schutzausrüstung vertrauen können – sowohl materiell als auch organisatorisch.

Rechtliche Grundlagen und Definitionen

Persönliche Schutzausrüstung ist in nationalen und europäischen Vorschriften klar geregelt. Sie umfasst sämtliche Kleidungsstücke und Hilfsmittel, die zum Schutz vor gesundheitlichen oder körperlichen Gefährdungen dienen. Das Arbeitsschutzgesetz, die PSA-Benutzungsverordnung und die Verordnung (EU) 2016/425 sind hierbei maßgeblich. Ergänzend legen branchenspezifische Regelungen, insbesondere die DGUV Regel 112-190, verbindliche Anforderungen fest.

Im Rettungsdienst tragen Arbeitgeber die Verantwortung, angemessene PSA zur Verfügung zu stellen, Schulungen zu ermöglichen und Wartung sicherzustellen. Die Beschäftigten wiederum sind verpflichtet, die bereitgestellte Ausrüstung sachgerecht zu verwenden. So entsteht ein gemeinsames System der Verantwortung, das Schutz und Arbeitsfähigkeit gleichermaßen sichert.

80 % der Verletzungen wären mit richtiger PSA vermeidbar

Laut Studien im Arbeitsschutz wären bis zu 80 % der berufsbedingten Verletzungen im Rettungsdienst durch korrekt getragene PSA vermeidbar. Häufige Ursachen: fehlende Handschuhe, unzureichender Atemschutz oder ignorierte Helmpflicht.

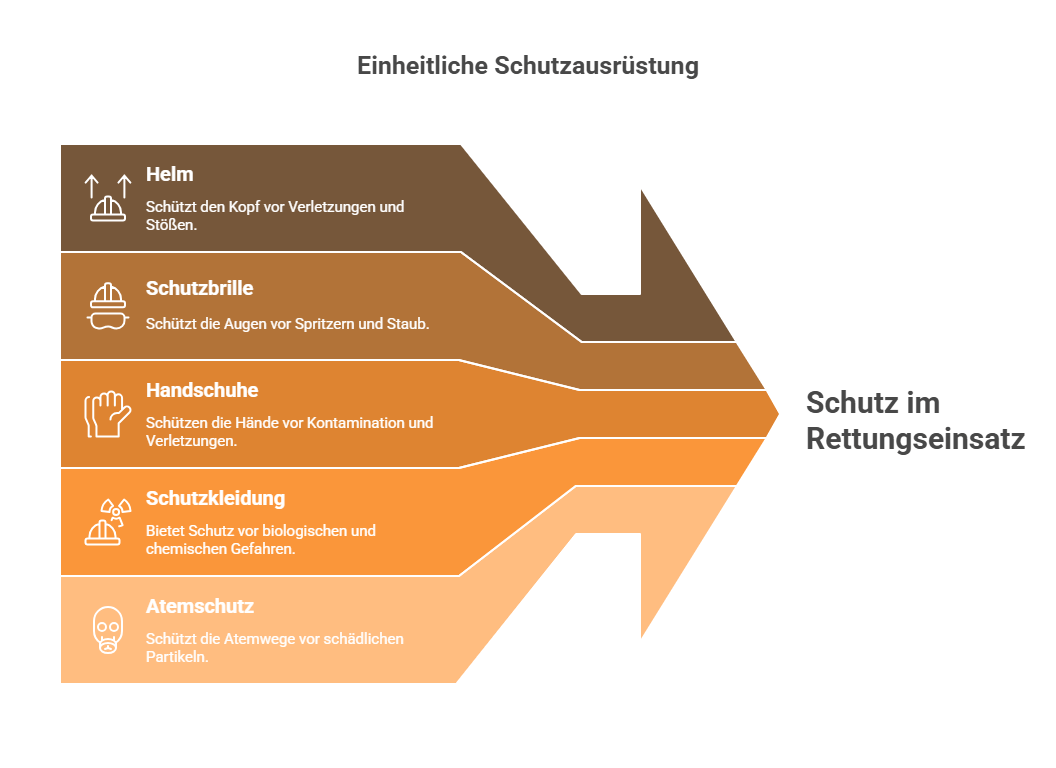

Zusammensetzung der PSA im Rettungseinsatz

Die Ausrüstung im Rettungsdienst besteht aus mehreren Komponenten. Dazu gehört zunächst die Schutzkleidung – Jacke und Hose mit auffälligen Farben und reflektierenden Streifen. Diese schützt nicht nur vor äußeren Einflüssen wie Kälte oder Feuchtigkeit, sondern sorgt auch für Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Sicherheitsschuhe mit stabiler Sohle und Zehenschutz komplettieren die Grundausstattung.

Handschuhe, je nach Einsatzszenario als Einmalprodukt oder als robuster Mehrwegartikel, dienen dem Schutz der Haut. Atemschutzmasken – insbesondere FFP2 oder FFP3 – bewähren sich bei der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit ansteckenden Krankheiten. Brillen und Gesichtsschilde verhindern die Kontamination der Schleimhäute durch infektiöse Flüssigkeiten. Bei bestimmten Ereignissen, etwa Gefahrgutunfällen, kann die Ausstattung um Ganzkörperanzüge mit Atemluftversorgung ergänzt werden.

Typische Hürden im Einsatz

Obwohl PSA unverzichtbar ist, zeigen sich in der täglichen Anwendung verschiedene Stolpersteine. Oft wird Schutzkleidung als sperrig oder unbequem wahrgenommen. Vor allem bei warmem Wetter oder zeitkritischen Lagen neigen Einsatzkräfte dazu, einzelne Teile der Ausrüstung wegzulassen oder nicht korrekt anzulegen. Solche Verhaltensmuster können im Ernstfall dramatische Folgen haben.

Ein weiteres Problemfeld liegt in der Passform. Ungenaue Größen führen zu Einschränkungen in der Beweglichkeit oder zu mangelhaften Dichtungen – mit unmittelbaren Folgen für den Schutz. Auch die Wartung und fachgerechte Lagerung von PSA wird im Alltag nicht immer konsequent umgesetzt. Besonders bei seltenen Einsatzlagen fehlt es mitunter an Zugriffsmöglichkeiten auf spezielle Ausrüstung.

Einmalhandschuhe = kein vollständiger Schutz!

Viele Einsatzkräfte verlassen sich auf Einmalhandschuhe als Hauptschutz, obwohl diese keine vollständige Barriere gegen Infektionsgefahren darstellen – insbesondere bei Kontakt mit kontaminierten Flächen oder Körperflüssigkeiten. Richtiges An- und Ausziehen ist essenziell!

Hygienevorgaben und Umgang mit kontaminierter PSA

Die Wirksamkeit von PSA hängt maßgeblich vom richtigen Umgang ab. Das betrifft nicht nur das Tragen während des Einsatzes, sondern auch die Nachbereitung. Einmalartikel wie Handschuhe oder Masken müssen sicher entsorgt werden, um keine weitere Gefährdung zu erzeugen. Wiederverwendbare Elemente bedürfen sorgfältiger Reinigung und Desinfektion. Fehler in diesen Abläufen können sämtliche Schutzmechanismen aushebeln.

Entscheidend ist auch der richtige Ablauf beim An- und Ausziehen – sogenannte „Donning und Doffing“-Prozesse. Nur wer diese Techniken beherrscht, minimiert das Risiko der Selbstkontamination. Hygieneketten, wie sie in Infektionsschutzrichtlinien beschrieben werden, ergänzen das Schutzkonzept und gehören zur täglichen Routine im professionellen Rettungsdienst.

Wissenschaftliche Empfehlungen und bewährte Regeln

Mehrere Institutionen bieten Orientierung bei der Auswahl und Nutzung von PSA. Dazu zählen unter anderem das Robert Koch-Institut, die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin sowie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Sie geben regelmäßig Hinweise heraus, die auf neuesten Erkenntnissen und Praxiserfahrungen beruhen.

Eine zentrale Rolle spielt die Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 250), die spezielle Anforderungen für Tätigkeiten im medizinischen Bereich beschreibt. Sie konkretisiert Schutzmaßnahmen bei Kontakt mit infektiösen Materialien und liefert praxisnahe Hinweise für Rettungsdienste, Krankenhäuser und Notaufnahmen.

Neue Entwicklungen und Perspektiven

Der Bereich PSA unterliegt einem ständigen Wandel. Hersteller reagieren mit neuen Materialien, besserer Passform und intelligenter Ausstattung. Kleidungsstücke mit integrierten Sensoren, die etwa Körpertemperatur oder Bewegung überwachen, sind in der Entwicklung. Solche Technologien könnten künftig die Einsatzüberwachung verbessern und das Sicherheitsgefühl stärken.

Zugleich wächst das Bewusstsein für Umweltschutz und Ressourcenschonung. Der Einsatz wiederverwendbarer PSA-Teile, recyclebarer Werkstoffe und optimierter Waschprozesse wird intensiver diskutiert. Diese Entwicklungen erfordern nicht nur technisches Umdenken, sondern auch Veränderungen in Beschaffung, Schulung und Logistik.

PSA muss zur Körpergröße und zum Einsatz passen

PSA ist keine Einheitskleidung: Nur passgenaue Ausrüstung schützt zuverlässig – zu große Schutzkleidung behindert die Beweglichkeit, zu enge kann reißen oder lückenhaft sitzen. Daher sind regelmäßige Größenanpassungen und individuelle Ausstattung Pflicht.

Schlussbetrachtung

Persönliche Schutzausrüstung ist im Rettungsdienst eine unverzichtbare Basis für sichere und professionelle Arbeit. Sie bewahrt nicht nur vor Verletzungen und Erkrankungen, sondern trägt auch zur Stabilität der Versorgung bei. Wer im Einsatz helfen will, muss sich selbst schützen – und zwar konsequent und sachkundig.

Eine verlässliche Ausstattung allein reicht jedoch nicht. Nur durch regelmäßige Schulungen, klare Organisationsstrukturen und eine gelebte Sicherheitskultur kann PSA ihre volle Wirkung entfalten. Die Rahmenbedingungen dafür müssen ebenso stimmen wie die Bereitschaft der Einsatzkräfte, Verantwortung für das eigene Wohlergehen zu übernehmen. Wenn Schutzausrüstung nicht als lästige Pflicht, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der Berufsausübung begriffen wird, kann sie das leisten, wofür sie gemacht ist: Leben schützen – das der Betroffenen und das der Helfenden.