Was versteht man unter Psychologische Sicherheit? Die Arbeitswelt verändert sich rasant, Märkte und Technologien entwickeln sich stetig weiter und Organisationen stehen unter Druck, kreativ und anpassungsfähig zu bleiben. Hinter Methoden, Tools und Strategien liegt jedoch ein oft übersehener Schlüssel: die Art der Zusammenarbeit. Amy Edmondson hat dafür den Begriff der psychologischen Sicherheit geprägt. Gemeint ist ein Klima, in dem sich Menschen trauen, Fragen zu stellen, Fehler einzugestehen und neue Ideen vorzuschlagen – ohne Angst vor negativen Folgen. Diese Form der Sicherheit ist keine optionale Wohlfühlmaßnahme, sondern eine Voraussetzung für langfristigen Erfolg, Lernbereitschaft und die Entfaltung gemeinsamer Stärken.

Ursprung des Konzepts

Die Harvard-Professorin Amy Edmondson entwickelte ihre Theorie Ende der 1990er Jahre. In Forschungsprojekten stellte sie fest, dass Gruppen, die offen über Missgeschicke sprachen, nicht schlechter abschnitten, sondern sogar mehr Lernfortschritte erzielten. Das Verschweigen von Problemen führte dagegen zu Stillstand. Mit ihren empirischen Untersuchungen legte Edmondson die Basis für ein neues Verständnis von Zusammenarbeit. Seitdem ist das Konzept in zahlreichen Studien bestätigt worden und prägt bis heute die Diskussion um zeitgemäße Führung.

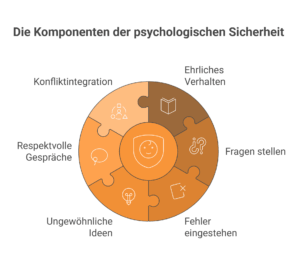

Was psychologische Sicherheit umfasst

Psychologische Sicherheit beschreibt das gemeinsame Verständnis innerhalb einer Gruppe, dass niemand negative Konsequenzen für ehrliches Verhalten befürchten muss. Dazu gehören das Stellen von Fragen, das Eingestehen von Irrtümern und das Einbringen ungewöhnlicher Ideen. Es bedeutet nicht, dass Harmonie oder Gleichförmigkeit angestrebt wird. Vielmehr geht es um eine respektvolle Gesprächskultur, die Konflikte zulässt und verschiedene Sichtweisen integriert, ohne Angst vor Bloßstellung oder Sanktionen.

Fakt 1: Psychologische Sicherheit steigert die Teamleistung

In Googles groß angelegter Studie Project Aristotle wurde psychologische Sicherheit als der wichtigste Erfolgsfaktor für High-Performance-Teams identifiziert – noch vor Fachwissen oder klaren Zielen.

Warum Teams davon profitieren

Forschungen zeigen, dass Gruppen, die in einer sicheren Atmosphäre arbeiten, kreativer sind und bessere Ergebnisse erzielen. Die bekannte Google-Studie „Project Aristotle“ unterstrich dies eindrücklich: Psychologische Sicherheit erwies sich als entscheidendes Merkmal erfolgreicher Teams. Fehlt ein angstfreier Raum, bleiben Ideen unausgesprochen, Fehler werden vertuscht und Chancen ungenutzt. Ein Klima des Vertrauens hingegen fördert Mut, gegenseitige Unterstützung und gemeinsames Handeln. So können komplexe Herausforderungen bewältigt und neue Lösungswege gefunden werden.

Erkennungsmerkmale einer sicheren Kultur

Dort, wo psychologische Sicherheit gelebt wird, werden Missgeschicke nicht verschwiegen, sondern zum Lernen genutzt. Gespräche verlaufen offen und respektvoll, Unterschiede in Meinungen werden akzeptiert und konstruktiv genutzt. Kritik gilt nicht als Angriff, sondern als Beitrag zur Weiterentwicklung. In einem solchen Umfeld entsteht der Raum, auch riskante Vorhaben anzugehen, weil alle Beteiligten ihre Erfahrungen und Perspektiven einbringen können. Mut wird nicht sanktioniert, sondern als Motor für Fortschritt wahrgenommen.

Fakt 2: Offene Fehlerkultur spart Kosten

Laut Amy Edmondson entstehen in Unternehmen, in denen Fehler offen angesprochen und reflektiert werden, bis zu 50 % weniger Folgekosten durch Fehlentscheidungen. Verheimlichte Fehler sind teurer als offen diskutierte.

Hürden bei der Umsetzung

Trotz klarer Vorteile ist psychologische Sicherheit in Organisationen schwer aufzubauen. Traditionelle Strukturen, Konkurrenzdenken und alte Hierarchien erschweren den Wandel. Führungspersonen sind daher entscheidend, da ihr Verhalten den Rahmen vorgibt. Wenn Vorgesetzte aufmerksam zuhören, selbst Kritik zulassen und eigene Fehler offen ansprechen, schaffen sie Glaubwürdigkeit. Fehlt diese Haltung, halten sich Teams zurück und verharren in gewohnten Mustern. Psychologische Sicherheit darf dabei nicht mit Nachsicht verwechselt werden. Sie erfordert den Spagat zwischen klaren Erwartungen und einer angstfreien Gesprächskultur.

Wege zur Förderung

Der Aufbau psychologischer Sicherheit gelingt durch bewusste Gestaltung der Kommunikation. Regelmäßige Reflexionsrunden, offene Feedbackgespräche und Workshops tragen dazu bei, Vertrauen zu entwickeln. Eine Lernkultur, in der Irrtümer als Chance betrachtet werden, stärkt diesen Prozess zusätzlich. Führungskräfte können durch aktives Zuhören, gezielte Fragen und die Anerkennung verschiedener Sichtweisen Vorbilder sein. Mithilfe standardisierter Befragungen, wie sie Edmondson entwickelt hat, lässt sich der Stand der psychologischen Sicherheit im Team sichtbar machen und weiter ausbauen.

Fakt 3: Mehr Innovation durch Sicherheit

Teams mit hoher psychologischer Sicherheit bringen bis zu doppelt so viele neue Ideen hervor, weil Mitarbeitende ohne Angst Vorschläge einbringen – auch unkonventionelle.

Fazit

Psychologische Sicherheit ist ein unsichtbares Fundament für zukunftsfähige Organisationen. Gruppen, die sich in einem offenen Klima bewegen, sind anpassungsfähiger, kreativer und widerstandsfähiger. Sie lernen schneller aus Fehlern, entwickeln neue Ideen und können komplexe Herausforderungen meistern. Amy Edmondson hat gezeigt, dass nicht nur Strukturen und Talente zählen, sondern der Mut, sich einzubringen. Wo Menschen keine Angst haben, ihre Stimme zu erheben, entsteht Innovation. Psychologische Sicherheit ist somit mehr als ein theoretisches Konzept – sie ist ein praxisnahes Rezept für nachhaltigen Erfolg.