Ob Sommerhitze oder Winterkälte – kaum ein Thema wird in Bürogebäuden so leidenschaftlich diskutiert wie die „richtige“ Raumtemperatur. Während die einen bei 21 Grad bereits frösteln, sitzen andere bei 26 Grad noch im Pullover. Was oft als Gefühlssache abgetan wird, ist in Wahrheit ein Thema mit rechtlicher, gesundheitlicher und sicherheitstechnischer Relevanz. Denn das Raumklima am Arbeitsplatz beeinflusst nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern auch die Konzentrationsleistung, das Durchhaltevermögen und die körperliche Verfassung. Aus diesem Grund existieren klare Vorgaben, wann ein Raum zu kalt, zu warm oder gut temperiert ist – zusammengefasst in der Technischen Regel ASR A3.5.

Diese Vorschrift dient als verbindlicher Orientierungsrahmen für die Gestaltung von Arbeitsplätzen mit Blick auf die Raumluft. Besonders relevant ist sie für Sicherheitsfachkräfte, Beauftragte für Gesundheitsschutz und Gebäudeverantwortliche. Die Umsetzung der ASR A3.5 ist keine rein formale Angelegenheit, sondern ein fester Bestandteil vorbeugender Arbeitsplatzgestaltung. Die Regel definiert Temperaturbereiche, benennt notwendige Maßnahmen bei Abweichungen und liefert eine praxisnahe Grundlage für ein gesundes Arbeitsumfeld.

Regelwerk mit Substanz: Was die ASR A3.5 vorgibt

Die Technische Regel für Arbeitsstätten ASR A3.5 gehört zum Standardregelwerk der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV). Sie beschreibt, unter welchen klimatischen Bedingungen Arbeitsräume genutzt werden dürfen. Die Regel unterscheidet nach der Art der Tätigkeit und gibt dafür passende Mindesttemperaturen vor. Bei überwiegend sitzenden Tätigkeiten – wie sie in Büros üblich sind – ist eine Raumtemperatur von mindestens 20 Grad Celsius vorgeschrieben.

Darüber hinaus enthält die Regel Hinweise zum Umgang mit erhöhter Wärmebelastung. Steigt die Temperatur in Innenräumen über 26 Grad, sollte überprüft werden, ob Maßnahmen zur Senkung der Wärmebelastung eingeleitet werden müssen. Ab 30 Grad sind Vorkehrungen zwingend erforderlich. Bei über 35 Grad gilt der Raum ohne besondere Schutzmaßnahmen als ungeeignet zum Arbeiten. Diese Schwellenwerte beruhen auf arbeitsmedizinischem Wissen und anerkannten ergonomischen Erkenntnissen.

Fakt 1: Mindesttemperatur nach Tätigkeit

Bei leichter Bürotätigkeit muss die Lufttemperatur im Raum mindestens 20 °C betragen – das schreibt die ASR A3.5 ausdrücklich vor.

Bei stehender oder körperlich anstrengender Arbeit gelten niedrigere Mindestwerte, z. B. 19 °C oder 12 °C.

Raumklima als Gesundheitsaspekt

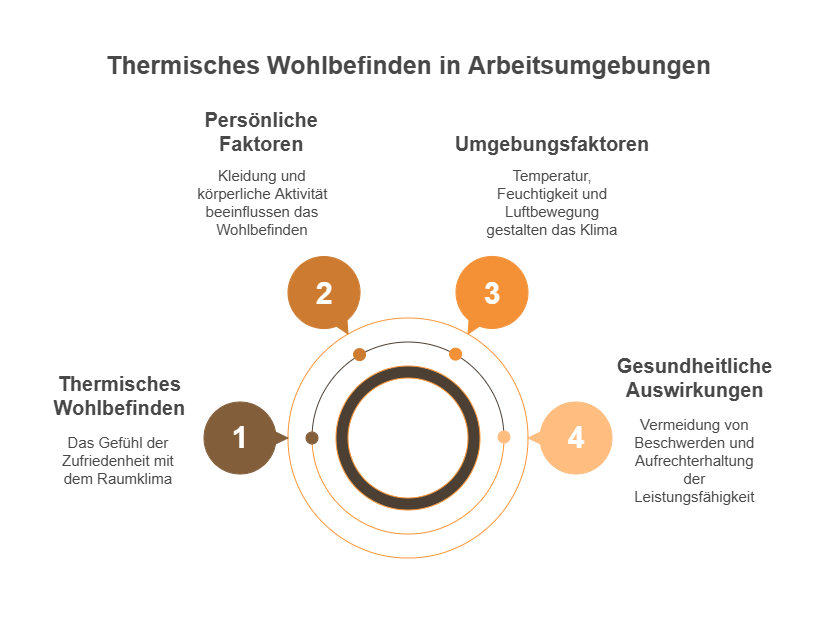

Thermisches Wohlbefinden ist ein vielschichtiger Begriff, der weit über persönliche Vorlieben hinausgeht. Er beschreibt das Empfinden, mit der Temperatur und dem gesamten Innenraumklima zufrieden zu sein. Dieses Empfinden wird durch verschiedene Einflüsse geprägt: Lufttemperatur, Feuchte, Luftbewegung, Strahlung, Kleidung sowie körperliche Aktivität wirken gemeinsam.

Wissenschaftliche Modelle wie das PMV- oder PPD-Verfahren (Predicted Mean Vote / Predicted Percentage of Dissatisfied) ermöglichen eine quantitative Einschätzung dieser Einflüsse. In Arbeitsumgebungen trägt ein stabiles Raumklima dazu bei, gesundheitliche Beschwerden zu vermeiden und das Arbeitsvermögen zu stabilisieren. Zu niedrige Temperaturen begünstigen muskuläre Verspannungen und Erkältungskrankheiten, während zu hohe Temperaturen das Herz-Kreislauf-System belasten und die geistige Leistungsfähigkeit dämpfen.

Verantwortungsrahmen für Arbeitgeber

Aus der ASR A3.5 ergibt sich für Unternehmen die Pflicht, ihre Arbeitsräume so auszustatten und zu betreiben, dass die dort Beschäftigten keinen unnötigen Belastungen durch Hitze oder Kälte ausgesetzt sind. Die Grundlage für alle weiterführenden Entscheidungen bildet die Gefährdungsbeurteilung, in der auch thermische Einflüsse berücksichtigt werden.

Werden kritische Schwellenwerte erreicht oder überschritten, sind technische, organisatorische oder personenbezogene Lösungen notwendig. Dazu zählen beispielsweise verschattende Maßnahmen, Belüftung, Klimatisierung, das Zulassen leichter Kleidung oder eine Änderung der Arbeitszeiten. Diese Schutzmaßnahmen sollten nicht nur theoretisch vorhanden sein, sondern aktiv umgesetzt und regelmäßig überprüft werden.

Fakt 2: Hitzeschutz ist Pflicht

Steigt die Raumtemperatur im Sommer über 30 °C, muss der Arbeitgeber wirksame Maßnahmen zur Reduzierung der Hitze ergreifen – z. B. durch Lüften, Jalousien, Pausenregelungen oder technische Kühlung.

Herausforderungen in der Praxis

In der betrieblichen Realität ist die Temperatursteuerung häufig anspruchsvoll. Besonders in Gebäuden mit großen Glasflächen, fehlender Dämmung oder veralteter Haustechnik entstehen im Tagesverlauf erhebliche Schwankungen. In solchen Fällen ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsfachkräften, Betriebsärztinnen oder -ärzten und Gebäudemanagement erforderlich.

Auch die Ausstattung der Haustechnik spielt eine zentrale Rolle. Moderne Regelungssysteme helfen dabei, Temperaturen konstant zu halten und auf Abweichungen frühzeitig zu reagieren. Ebenso entscheidend sind Wartung und Pflege: Verschmutzte oder falsch eingestellte Lüftungssysteme können selbst zur Belastung werden und neue Beschwerden verursachen.

Wirkungen auf Gesundheit und Arbeitsverhalten

Die Temperatur am Arbeitsplatz ist nicht nur eine Komfortfrage – sie hat handfeste Auswirkungen auf den Organismus und auf das geistige Durchhaltevermögen. Schon geringfügige Abweichungen vom empfohlenen Bereich können Reaktionen hervorrufen. Untersuchungen zeigen: Bei Raumtemperaturen über 25 Grad nimmt die Aufmerksamkeit ab, Fehler häufen sich und die Bearbeitungsdauer von Aufgaben verlängert sich. Kälte wiederum erhöht das Risiko für muskuläre Beschwerden, Abgeschlagenheit und Konzentrationsstörungen.

Aus gesundheitlicher Perspektive ist die fortlaufende Beobachtung der klimatischen Bedingungen in Innenräumen eine tragende Säule jeder vorausschauenden Arbeitsplatzgestaltung. Beschwerden über das Raumklima können außerdem als Hinweis auf größere strukturelle Mängel dienen – sei es an der Bauweise, bei der Wartung oder bei der Organisation der Arbeitszeit. Ein professioneller Umgang mit Rückmeldungen der Beschäftigten kann helfen, diese Schwachstellen sichtbar zu machen.

Fakt 3: Leistung sinkt bei falscher Temperatur

Studien zeigen: Bereits bei Temperaturen über 25 °C sinkt die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit von Büroangestellten messbar – ein gutes Raumklima ist also nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Produktivität.

Fazit: Raumklima gestalten heißt Verantwortung übernehmen

Das Regeln der Raumtemperatur ist kein nebensächliches Detail, sondern ein zentrales Thema im Gesundheitsschutz und bei der Gestaltung moderner Arbeitswelten. Die ASR A3.5 bietet einen praxisnahen und rechtlich abgesicherten Rahmen, um arbeitsfreundliche Bedingungen zu schaffen. Das gilt nicht nur für den Sommer, wenn Hitzewellen Büros aufheizen, sondern ebenso für die kalte Jahreszeit mit trockener Luft und sinkenden Temperaturen.

Für alle, die mit dem Schutz und der Betreuung von Mitarbeitenden betraut sind, bedeutet dies: Klimatische Gegebenheiten im Betrieb müssen nicht nur erfasst, sondern auch gezielt beeinflusst werden. Ein wirkungsvoller Umgang mit Temperatur beginnt mit der Analyse im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung, setzt sich fort mit der Auswahl sinnvoller Maßnahmen und verlangt eine offene, ernstgemeinte Kommunikation mit den Beschäftigten. So entsteht ein Arbeitsumfeld, das sowohl der Gesundheit als auch der täglichen Leistungsbereitschaft förderlich ist – ganz ohne heißen Stuhl oder kalten Kaffee.