Schimmelsporen sind ein zentrales Element mikrobieller Umweltbelastungen und treten in nahezu allen Innenräumen auf. Ihre Anwesenheit bleibt häufig unbemerkt, da sie in der Luft schweben und erst bei hoher Konzentration oder sichtbarem Befall wahrgenommen werden. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen organischen Partikeln zeigt, dass ihre Ausbreitung eng mit baulichen Gegebenheiten, klimatischen Bedingungen und dem Verhalten innerhalb geschlossener Räume verknüpft ist. In vielen Gebäuden entwickeln sich Sporenpopulationen schleichend und entfalten ein Wirkungsspektrum, das von geringfügigen Irritationen bis zu komplexen gesundheitlichen Belastungen reicht. Dieser Zusammenhang macht eine fundierte Betrachtung der Entstehungsmechanismen, der strukturellen Einflussgrößen und der notwendigen Vorsorgestrategien erforderlich.

Strukturelle Grundlagen der Sporenentwicklung

Schimmelsporen entstehen als Vermehrungsform verschiedener Pilzarten und reagieren sensibel auf Feuchtigkeit, Temperatur und organische Nährstoffquellen. Ihre Entwicklung ist an mikroskopische Prozesse gebunden, die sich bevorzugt in Bereichen mit eingeschränkter Luftzirkulation vollziehen. Wenn Innenräume dauerhaft erhöhte Feuchtewerte aufweisen, entstehen ideale Wachstumsbedingungen für Kolonien, die sich anschließend über die Raumluft verteilen. Bauliche Defizite wie Wärmebrücken, unzureichend abgedichtete Anschlussfugen oder mangelhafte Dämmstrukturen intensivieren diesen Vorgang. Ebenso tragen veränderte Nutzungsmuster, beispielsweise der Einbau dichter Fenster ohne angepasste Lüftungskonzepte, zu einer Anreicherung von Sporen bei.

Fakt 1: Robuste Grundlage mikrobieller Belastung

Eine anhaltend erhöhte Oberflächenfeuchte bildet eine maßgebliche Basis für die kontinuierliche Bildung und Freisetzung von Schimmelsporen, da Pilzkolonien unter solchen Bedingungen dauerhaft aktiv bleiben.

Mikrobiologische Eigenschaften und Reaktionsdynamiken

Die Struktur von Sporen zeichnet sich durch widerstandsfähige Zellwände aus, die sie vor Umwelteinflüssen schützen. Diese Resistenz ermöglicht es ihnen, über längere Zeiträume inaktiv zu bleiben und bei passenden Bedingungen innerhalb kurzer Zeit wieder aktiv zu werden. Die biologische Anpassungsfähigkeit schafft ein System, das in Innenräumen mit schwankenden Feuchteverhältnissen schnell zu wiederkehrenden Belastungen führt. Zudem verbreiten sich Sporen nicht nur durch Luftströmungen, sondern auch über Textilien, Möbeloberflächen und technische Anlagen, was die räumliche Dynamik ihres Auftretens verstärkt. Die mikrobiologische Stabilität trägt dazu bei, dass selbst kleinste Restfeuchte oder punktuelle Kondensationszonen für ein erneutes Wachstum ausreichen.

Ursachenkomplexe und bauliche Wechselwirkungen

Die Entstehung erhöhter Sporenkonzentrationen lässt sich häufig auf ein Zusammenspiel aus baulichen Mängeln und raumklimatischen Entwicklungen zurückführen. Bauteile, die Temperaturen ungleichmäßig leiten, begünstigen Kondensatbildung und schaffen damit strukturelle Voraussetzungen für mikrobielles Wachstum. Innenräume mit hoher Dichtheit führen ohne kontrollierte Lüftung zu einem kontinuierlichen Anstieg von Luftfeuchte. Überdies spielen nutzungsbedingte Prozesse wie Kochen, Waschen oder Trocknen eine zentrale Rolle. Ohne ausreichenden Abtransport entstehen Feuchteinseln, die durch ihre eigendynamische Entwicklung schrittweise zu Hotspots mikrobieller Aktivität werden. Diese Prozesse wirken nicht isoliert, sondern überlagern sich innerhalb geschlossener Systeme und erfordern daher ein integratives Verständnis der räumlichen Wechselwirkungen.

Fakt 2: Maßgeblicher Hebel räumlicher Dynamik

Die Kombination aus dichter Gebäudehülle und erhöhtem Feuchteanfall im Innenraum verstärkt die Ausbreitung von Schimmelsporen, da sich Feuchtelasten ohne kontrollierte Lüftung nicht ausreichend verteilen oder abbauen.

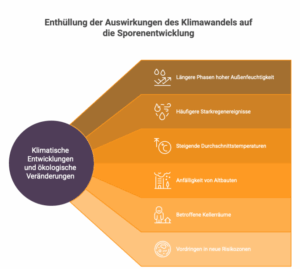

Klimatische Entwicklungen und ökologische Veränderungen

Die klimatischen Rahmenbedingungen beeinflussen die Sporenentwicklung zunehmend. Längere Phasen hoher Außenfeuchtigkeit, häufigere Starkregenereignisse und steigende Durchschnittstemperaturen schaffen Bedingungen, unter denen Gebäudestrukturen anfälliger für Feuchteeinträge werden. Diese Veränderungen wirken sich besonders auf Altbauten aus, deren Baumaterialien durch geringere Isolationsstandards sensibel auf äußere Feuchtebelastungen reagieren. Auch Kellerräume, die traditionell einen höheren Feuchtegrad aufweisen, sind in dieser Hinsicht stärker betroffen. Die zunehmende Instabilität klimatischer Muster führt dazu, dass Schimmelsporen häufiger in Bereiche vordringen, die zuvor nicht als Risikozonen galten.

Gesundheitliche Auswirkungen und mikrobiologische Risikoprofile

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Schimmelsporen reichen von leichten Atemwegsreizungen bis zu komplexen chronischen Belastungen. Menschen mit vorgeschädigten Atemwegen oder allergischer Disposition reagieren häufig sensibel auf die Inhalation erhöhter Sporenmengen. Studien zeigen, dass bestimmte Pilzarten Toxine bilden können, die bei langfristiger Exposition zur Belastung immunologischer Prozesse beitragen. Besonders kritisch sind Innenräume, in denen Sporen über einen längeren Zeitraum ungestört zirkulieren und sich in Textilien, Teppichen oder Polstern festsetzen. Diese Materialien fungieren als Reservoirs, aus denen sich Sporen immer wieder lösen und die Raumluft belasten. Die medizinische Forschung beschreibt diesen Mechanismus als schleichenden, jedoch strukturell relevanten Prozess innerhalb der Innenraumhygiene.

Fakt 3: Kritische Dynamik mikrobieller Persistenz

Textile Reservoirs und poröse Baumaterialien fördern die langfristige Stabilität von Schimmelsporen und tragen zu einer kontinuierlichen Belastung der Raumluft bei.

Rechtliche Rahmenbedingungen und institutionelle Anforderungen

In vielen Ländern ist der Umgang mit Schimmel in Mietobjekten eindeutig geregelt. Liegt ein gesundheitsrelevanter Befall vor, gelten Vermietende häufig als verpflichtet, strukturelle Ursachen zu beheben und den ursprünglichen Zustand des Wohnraums wiederherzustellen. Gleichzeitig wird Nutzenden zugeschrieben, für ein angemessenes Raumklima zu sorgen, sofern die baulichen Gegebenheiten dies zulassen. Fachgutachten sind in strittigen Fällen ein zentrales Instrument, um Ursachen zu klären und Verantwortlichkeiten zu definieren. Institutionelle Leitlinien empfehlen ein Zusammenspiel aus baulicher Prävention, regelmäßiger Kontrolle und sachgerechter Sanierung.

Fazit

Schimmelsporen sind ein komplexes mikrobielles System, dessen Dynamik von raumklimatischen Entwicklungen, baulichen Eigenschaften und langfristigen Nutzungsstrukturen abhängt. Ihre biologische Robustheit und ihre Fähigkeit, sich in unterschiedlichsten Materialien festzusetzen, machen sie zu einem relevanten Bestandteil der Innenraumhygiene. Die Analyse ihrer Entstehungsmechanismen zeigt, dass eine nachhaltige Kontrolle nur durch ein konsistentes Zusammenspiel aus baulich-struktureller Prävention, sorgfältigem Feuchtemanagement und regelmäßiger Überprüfung möglich ist. In Gebäuden, die klimatischen Veränderungen verstärkt ausgesetzt sind, gewinnt dieser Ansatz weiter an Bedeutung. Ein wissenschaftlich fundierter Umgang mit Sporenbelastungen kann einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung hygienischer Raumverhältnisse leisten und langfristig gesundheitsrelevante Risiken reduzieren.