Die Anforderungen an die Sicherheit in Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren erheblich verändert. Während früher vor allem der klassische Arbeitsschutz im Mittelpunkt stand, rücken heute digitale Risiken zunehmend in den Vordergrund. Cyberangriffe, Datenverlust oder die Manipulation von technischen Anlagen durch Schadsoftware stellen eine ebenso ernsthafte Gefahr dar wie physische Unfälle oder technische Defekte. Mit der Technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1115 wird ein verbindlicher Rahmen geschaffen, der nicht nur die funktionale Sicherheit von Maschinen und Anlagen umfasst, sondern auch die Einbindung von Cybersecurity in die Gefährdungsbeurteilung vorsieht. Der Zusammenschluss von Arbeitsschutz und IT-Sicherheit wird dadurch zu einer zentralen Aufgabe, die über den reinen Schutz von Daten hinausgeht und die Betriebssicherheit im Ganzen betrifft.

Grundlagen der TRBS 1115

Die TRBS 1115 konkretisiert die Vorgaben der Betriebssicherheitsverordnung und legt fest, wie sicherheitsrelevante Mess-, Steuer- und Regeleinrichtungen zu betrachten sind. Dabei wird nicht nur der klassische technische Aspekt berücksichtigt, sondern auch der Einfluss digitaler Gefährdungen. IT-Systeme, die mit sicherheitsrelevanten Prozessen verbunden sind, gelten als Teil der Arbeitsmittel und müssen daher in die Gefährdungsbeurteilung aufgenommen werden. Diese Erweiterung macht deutlich, dass Cybersecurity längst kein reines IT-Thema mehr ist, sondern im Gesamtzusammenhang von Arbeitsschutz und Betriebssicherheit eine Rolle spielt.

Cybersecurity als Bestandteil der Betriebssicherheit

Die zunehmende Vernetzung von Anlagen und Maschinen erhöht die Angriffsfläche für Cyberattacken erheblich. Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur Daten kompromittieren, sondern auch die Verfügbarkeit und Funktionalität von Produktionsanlagen beeinträchtigen. Dies kann zu hohen wirtschaftlichen Schäden führen und im schlimmsten Fall die Sicherheit von Beschäftigten gefährden. Aus diesem Grund verlangt die TRBS 1115, dass digitale Risiken sorgfältig bewertet werden. Sicherheitskonzepte müssen technische und organisatorische Maßnahmen umfassen, die Schutz vor unbefugten Zugriffen und Manipulationen gewährleisten. Dazu gehören moderne IT-Schutzmechanismen wie Firewalls, Verschlüsselung und kontinuierliches Monitoring, aber auch organisatorische Vorgaben wie klare Rollen- und Rechtekonzepte sowie regelmäßige Schulungen.

Fakt 1: 80 % aller Sicherheitsvorfälle entstehen durch menschliches Fehlverhalten

Ob Phishing-Mails, unsichere Passwörter oder Unachtsamkeit – der größte Risikofaktor in der IT-Sicherheit ist der Mensch. Darum sind Awareness-Schulungen und klare Verhaltensrichtlinien zentrale Maßnahmen im Rahmen der TRBS 1115.

Gefährdungsbeurteilung und Risikomanagement

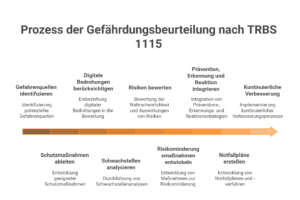

Die Gefährdungsbeurteilung bildet den Kern der TRBS 1115. Sie verpflichtet Betreiber, sämtliche möglichen Gefahrenquellen zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. Während dies früher primär auf technische Risiken ausgerichtet war, müssen heute auch digitale Bedrohungen berücksichtigt werden. Schwachstellenanalysen und Risikobewertungen sind unverzichtbare Instrumente, um die Wahrscheinlichkeit von Angriffen und deren Folgen realistisch einzuschätzen. Auf Grundlage dieser Analyse können Maßnahmen entwickelt werden, die das Risiko auf ein akzeptables Maß senken. Dabei spielt das Zusammenspiel aus Prävention, Erkennung und Reaktion eine wesentliche Rolle. Notfallpläne und Verfahren für den Ernstfall sind ebenso wichtig wie fortlaufende Verbesserungsprozesse, die neue Bedrohungen frühzeitig berücksichtigen.

Fakt 2: Die TRBS 1115 fordert die Integration von Cybersecurity in die Gefährdungsbeurteilung

Nicht nur Maschinen und Anlagen müssen betrachtet werden: IT-Systeme gelten ebenfalls als Arbeitsmittel. Betreiber sind verpflichtet, auch digitale Gefährdungen wie Datenverlust, Sabotage oder Ausfälle in ihre Sicherheitsanalysen einzubeziehen.

Praktische Umsetzung im Betrieb

Die Umsetzung der Anforderungen aus der TRBS 1115 erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt sein, damit technische und organisatorische Schutzmaßnahmen zuverlässig greifen. IT-Abteilungen, Sicherheitsbeauftragte und Unternehmensleitungen sind gleichermaßen gefordert, eine umfassende Sicherheitsstrategie zu etablieren. Besonders für kleine und mittlere Unternehmen ist dies eine Herausforderung, da Ressourcen und Fachwissen oft begrenzt sind. Dennoch zeigen viele Beispiele, dass ein stabiles Sicherheitsmanagement auch mit überschaubarem Aufwand möglich ist, wenn klare Prioritäten gesetzt werden. Die Einbindung externer Expertise kann helfen, Schwachstellen aufzudecken und praxisgerechte Lösungen einzuführen.

Verzahnung mit bestehenden Standards

Die TRBS 1115 steht nicht isoliert, sondern ergänzt bestehende Standards wie die ISO 27001 oder den IT-Grundschutz des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Diese Normen liefern bewährte Methoden für den Aufbau eines Informationssicherheits-Managementsystems, während die TRBS 1115 den spezifischen Bezug zur Betriebssicherheitsverordnung herstellt. In der Praxis bietet die Kombination beider Ansätze einen deutlichen Mehrwert, da sie sowohl rechtliche Anforderungen als auch international anerkannte Vorgehensweisen berücksichtigt. Unternehmen profitieren von einer systematischen Herangehensweise, die Rechtsklarheit schafft und gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit gegenüber digitalen Gefahren stärkt.

Fakt 3: Ein Tag IT-Ausfall kostet Unternehmen durchschnittlich über 50.000 €

Studien zeigen, dass selbst kurze Unterbrechungen durch Cyberangriffe oder technische Defekte massive wirtschaftliche Schäden verursachen. Präventive Maßnahmen nach TRBS 1115 sind daher nicht nur Pflicht, sondern auch betriebswirtschaftlich sinnvoll.

Zukunftsperspektiven

Cybersecurity im Arbeitsschutz wird in den kommenden Jahren weiter an Relevanz gewinnen. Die digitale Transformation führt zu einer wachsenden Vernetzung von Produktionsprozessen, Maschinen und Infrastrukturen, wodurch die Angriffsflächen komplexer werden. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge eröffnen zusätzliche Chancen, bergen jedoch auch neue Risiken. Die TRBS 1115 stellt einen wichtigen Schritt dar, um diese Herausforderungen planvoll zu bewältigen. Ihre Weiterentwicklung wird eng mit den technologischen Veränderungen verknüpft bleiben und künftig vermutlich noch stärker auf vorausschauende Strategien setzen.

Fazit

Die TRBS 1115 verdeutlicht, dass Arbeitsschutz und IT-Sicherheit nicht länger getrennt behandelt werden können. Digitale Bedrohungen sind Teil der modernen Arbeitswelt und müssen systematisch in die Gefährdungsbeurteilung integriert werden. Unternehmen sind verpflichtet, sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen umzusetzen, um ihre Mitarbeiter, ihre Anlagen und ihre Daten wirksam zu schützen. Die Regel schafft dabei einen verbindlichen Rahmen, der nicht nur Rechtsklarheit bietet, sondern auch zu einer nachhaltigen Stärkung der betrieblichen Sicherheit beiträgt. Wer die Anforderungen konsequent berücksichtigt, investiert nicht nur in Schutzmaßnahmen, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit des gesamten Unternehmens. Die Verknüpfung von Arbeitsschutz und Cybersecurity entwickelt sich damit zu einem wesentlichen Bestandteil moderner Unternehmensführung.