Brände zählen zu den gefährlichsten Szenarien in Gebäuden. Schon innerhalb weniger Minuten können Feuer und Rauch ganze Etagen erfassen, Fluchtwege abschneiden und enorme Schäden verursachen. Um diese Gefahren einzudämmen, greifen Architekten und Bauplaner auf spezielle Schutzmaßnahmen zurück – eine davon ist die Brandschutztür. Sie wirkt unscheinbar, erfüllt jedoch eine entscheidende Schutzfunktion. In vielen Bauwerken ist sie gesetzlich vorgeschrieben, häufig an Stellen, die man im Alltag kaum beachtet. Ihre Konstruktion ist das Ergebnis umfangreicher Prüfungen und technischer Anforderungen, die im Brandfall über Sicherheit oder Zerstörung entscheiden können. Dennoch werden solche Türen oft falsch eingesetzt oder nicht gewartet, was im Ernstfall gravierende Folgen nach sich zieht.

Was ist eine Brandschutztür?

Eine Brandschutztür ist ein spezielles Bauelement, das die Ausbreitung von Feuer und Rauch für eine festgelegte Zeit verzögern soll. Je nach Klassifizierung hält sie dem Brand mindestens 30, 60 oder 90 Minuten stand. Die gängigen Bezeichnungen lauten T30, T60 und T90 – die Zahl beschreibt die Dauer des Widerstands in Minuten. Diese Türen bestehen aus feuerfesten Materialien, verfügen über wärmeausdehnende Dichtungen und schließen sich selbstständig, sobald sie geöffnet wurden. Ihre Schutzwirkung wird nach festgelegten technischen Vorgaben geprüft. Grundlage dafür sind unter anderem die DIN 4102 sowie die europäische Norm EN 1634-1. Eine geprüfte Tür ist immer als vollständiges System – inklusive Zarge, Beschläge und Dichtungen – zu betrachten. Nur wenn alle Bestandteile korrekt verbaut wurden, kann die Funktion im Brandfall gewährleistet werden.

90 % aller Brandtoten sterben durch Rauch – nicht durch Feuer

Rauchschutz ist genauso wichtig wie Brandschutz. Eine geschlossene Brandschutztür mit Rauchschutzfunktion (z. B. T30-RS) kann Fluchtwege im Ernstfall entscheidend sichern und Menschenleben retten.

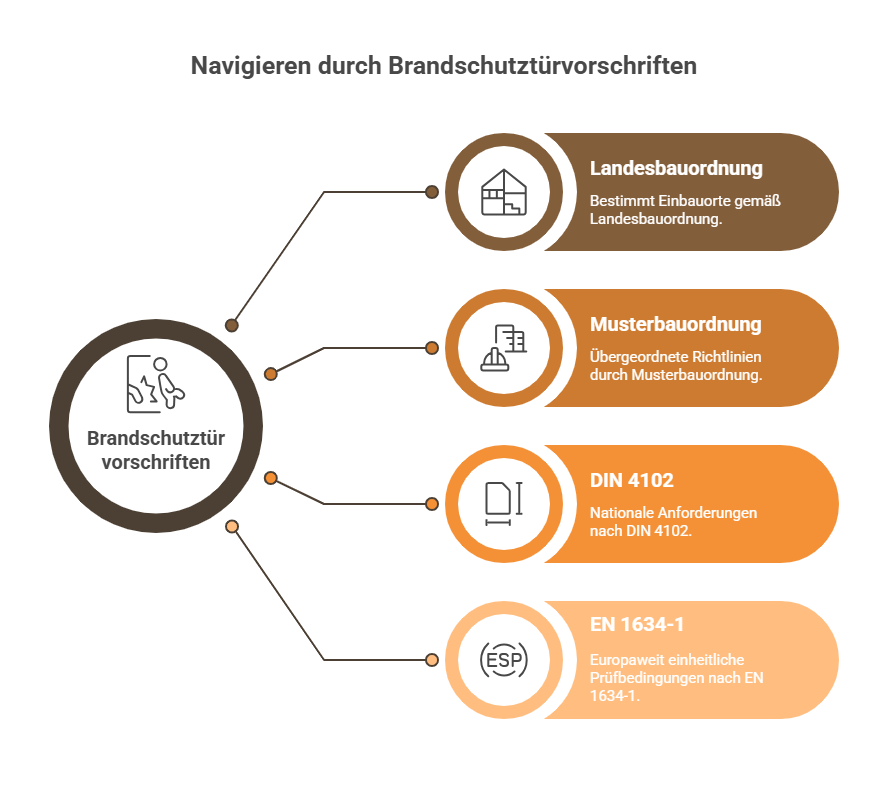

Normen und rechtliche Grundlagen

Die Vorschriften zum Einbau und zur Ausführung solcher Türen richten sich nach der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes. Zusätzlich greifen übergeordnete Richtlinien wie die Musterbauordnung. Diese bestimmen, wo solche Türen zwingend eingebaut werden müssen – etwa zwischen Treppenhaus und Keller, in Fluren mit Fluchtwegfunktion oder an Schnittstellen verschiedener Nutzungseinheiten. Die technischen Details der Türprüfung und deren Kennzeichnung sind in anerkannten Normen geregelt. Besonders relevant ist hierbei die DIN 4102 für nationale Anforderungen sowie die EN 1634-1, die europaweit einheitliche Prüfbedingungen vorgibt. In beiden Fällen handelt es sich um verbindliche Regelwerke, die von Herstellern, Planern und Bauunternehmen zu berücksichtigen sind.

Unterschiede zwischen Brandschutz- und Rauchschutztüren

Zwar haben beide Türarten eine Schutzfunktion, doch unterscheiden sie sich in ihrer Aufgabe. Während Brandschutztüren darauf ausgelegt sind, Feuer standzuhalten, geht es bei Rauchschutztüren um das Zurückhalten giftiger Gase. Rauch ist in vielen Fällen tödlicher als die Flammen selbst. Deshalb ist der Einsatz von rauchdichten Ausführungen an Fluchtwegen besonders wichtig. Türen, die sowohl Hitze als auch Rauch stoppen, werden zusätzlich mit dem Kürzel „RS“ gekennzeichnet. Die baulichen und normativen Anforderungen unterscheiden sich ebenfalls. So greifen bei Rauchschutztüren andere Prüfverfahren, insbesondere im Hinblick auf Dichtigkeit und Luftdurchlässigkeit.

Aufbau und Materialien

Die Konstruktion einer Brandschutztür hängt stark vom Einsatzbereich ab. In Industriegebäuden ist Stahl weit verbreitet, da er hohe Temperaturen zuverlässig abblockt und mechanisch belastbar bleibt. In Wohnhäusern sind auch Ausführungen aus Holz zulässig – vorausgesetzt, sie erfüllen die technischen Anforderungen. Auch Aluminium und Glas können verwendet werden, wenn sie korrekt geprüft und zugelassen sind. Besonders bei Türen mit Sichtfenstern kommt spezielles Brandschutzglas zum Einsatz. Ein wesentliches Element sind die umlaufenden Dichtungen, die sich bei Hitze ausdehnen und sämtliche Spalten verschließen. Der Türschließmechanismus sorgt dafür, dass die Tür immer wieder automatisch ins Schloss fällt – das ist keine Komfortfrage, sondern zwingend vorgeschrieben.

Brandschutztüren sind baurechtlich vorgeschrieben – oft ohne Wissen der Eigentümer

In vielen Gebäuden (z. B. Mehrfamilienhäusern oder Gewerbebauten) müssen Brandschutztüren eingebaut sein, etwa zwischen Treppenhaus und Kellergeschoss. Wer diese Tür ersetzt oder verändert, riskiert Versicherungsschutz und Bußgelder.

Einsatzorte und bauliche Notwendigkeit

Brandschutztüren gehören an Schnittstellen innerhalb eines Gebäudes, an denen Feuer übergreifen könnte. Sie trennen zum Beispiel Heizungsräume von Wohnbereichen, sichern Fluchtwege ab oder unterteilen großflächige Hallen in kontrollierbare Brandabschnitte. In Wohnhäusern finden sie sich häufig zwischen Treppenhaus und Keller oder im Übergang zu Garagen. In öffentlichen Gebäuden – etwa Krankenhäusern, Schulen oder Behörden – gelten oft noch strengere Anforderungen. Je nach Gebäudetyp und Nutzung gibt es genaue Vorgaben, die darüber entscheiden, ob und welche Tür erforderlich ist. Bei Umnutzungen oder größeren Renovierungen kann auch eine Nachrüstung verpflichtend werden.

Einbau und Nachrüstung

Der Einbau einer Brandschutztür erfordert Präzision und Fachwissen. Nur wenn sämtliche Bauteile gemäß Zulassung zusammengefügt und entsprechend befestigt werden, bleibt die Schutzwirkung bestehen. Wird beispielsweise der Türrahmen mit ungeeigneten Schrauben montiert oder die Wandanschlussart verändert, verliert die Tür ihre Zulassung. Auch nachträgliche Veränderungen wie Bohrungen für Zusatztechnik oder das Kürzen des Türblatts sind nicht erlaubt. Bei der Nachrüstung in Bestandsbauten ist besondere Sorgfalt gefragt. Neben der Auswahl eines geeigneten Produkts muss auch der Einbau exakt dokumentiert werden. Für alle Arbeiten sollten ausschließlich Fachbetriebe beauftragt werden, die über die nötige Qualifikation und Zulassung verfügen.

Wartung und Kontrolle

Um ihre Schutzfunktion zu erhalten, müssen Brandschutztüren regelmäßig überprüft werden. Einmal pro Jahr ist mindestens eine Sichtkontrolle erforderlich – bei stark frequentierten Türen auch häufiger. Geprüft wird unter anderem, ob die Tür ungehindert schließt, ob Dichtungen intakt sind und ob keine Veränderungen an der Konstruktion vorgenommen wurden. Türen, die verkeilt oder dauerhaft offen gehalten werden, sind nicht funktionsfähig und stellen ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Gerade in gewerblich genutzten Gebäuden sind regelmäßige Prüfungen gesetzlich vorgeschrieben. Die Ergebnisse müssen dokumentiert und aufbewahrt werden. Eine unterlassene Wartung kann im Schadensfall rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Kosten und Nutzen

Die Anschaffungskosten für eine Brandschutztür variieren je nach Material, Widerstandsklasse und Ausstattung. Eine T30-Tür aus Stahl ist günstiger als eine verglaste T90-Tür mit Rauchschutzfunktion. Zusätzlich fallen Ausgaben für den professionellen Einbau und die regelmäßige Wartung an. Für Eigentümer oder Unternehmen kann sich die Investition dennoch lohnen. Neben dem Schutz von Menschenleben sorgt eine korrekt installierte Brandschutztür auch dafür, dass Versicherungsansprüche im Ernstfall nicht gefährdet werden. In bestimmten Fällen sind finanzielle Zuschüsse durch Förderprogramme erhältlich, etwa bei energetischer Sanierung oder sicherheitstechnischen Aufwertungen von Bestandsgebäuden.

Typische Fehler im Umgang mit Brandschutztüren

Oft verlieren Brandschutztüren ihre Schutzwirkung durch unbedachte Handlungen. Das Fixieren mit Keilen, das Entfernen des Türschließers oder das Einbauen von Katzenklappen zählt zu den häufigsten Fehlern. Auch das nachträgliche Anbringen von Namensschildern oder elektronischen Öffnern kann problematisch sein, wenn es nicht durch die Zulassung gedeckt ist. In vielen Fällen wird die Tür als bloßes Trennelement betrachtet – ihre tatsächliche Aufgabe gerät in Vergessenheit. Dadurch entstehen gefährliche Situationen, die im Ernstfall Menschenleben gefährden können. Wer solche Türen unsachgemäß verändert oder ihre Funktion einschränkt, handelt grob fahrlässig und riskiert auch haftungsrechtliche Folgen.

Die meisten Brandschutztüren verlieren ihre Zulassung durch einfache Fehler

Wird eine Brandschutztür offen gehalten, mit Keilen blockiert oder nachträglich umgebaut (z. B. durch Einbau eines Katzenklappe), erlischt die Zulassung – und damit die Schutzwirkung und Rechtsgültigkeit der Tür.

Fazit

Die Brandschutztür ist weit mehr als ein technisches Bauelement – sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Schutzkonzepts eines jeden Gebäudes. Ihre Fähigkeit, Feuer und Rauch für eine begrenzte Zeit aufzuhalten, kann Leben retten, Sachwerte schützen und Fluchtwege sichern. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie fachgerecht eingebaut, regelmäßig geprüft und korrekt genutzt wird. Normen und gesetzliche Vorgaben sind dabei kein bürokratisches Hindernis, sondern ein notwendiger Rahmen, um ein hohes Sicherheitsniveau sicherzustellen. Jede noch so hochwertige Tür verliert ihre Wirkung, wenn sie manipuliert oder falsch verwendet wird. Wer Verantwortung für ein Gebäude trägt – sei es im privaten, gewerblichen oder öffentlichen Bereich – sollte den Brandschutz nicht dem Zufall überlassen. Die richtige Tür am richtigen Ort kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen.