Kaum ein Ereignis bringt Organisationen so abrupt aus dem gewohnten Takt wie ein unerwarteter Alarm. Sirenen heulen, Lampen blinken, Routine zerbricht im Bruchteil einer Sekunde. In diesem Augenblick zählt jede Handlung, denn Sekunden entscheiden darüber, ob alle Anwesenden unverletzt den Gefahrenbereich verlassen. Eine Evakuierungsübung simuliert exakt diese Ausnahmesituation – nicht als lästige Pflicht, sondern als strategisches Trainingsfeld für Sicherheit, Verantwortung und Teamarbeit. Je authentischer das Szenario, desto tiefer prägen sich Abläufe ein, desto schneller setzt ein Reflex ein, der im Ernstfall Leben schützt.

Deutschland verfügt über ein dichtes Netz gesetzlicher Vorgaben, technischer Regeln und branchenspezifischer Empfehlungen, die das Fundament für Evakuierungen bilden. Doch selbst die beste Richtlinie bleibt abstrakt, solange sie nicht gelebt wird. Erst mit einer realistischen Übung verschmelzen Theorie, menschliches Verhalten und bauliche Gegebenheiten zu einem funktionierenden Schutzsystem. Moderne Unternehmen, Verwaltungen, Schulen und Kliniken beginnen daher, Evakuierungen kreativ und datenorientiert zu gestalten – unterstützt von digitalen Werkzeugen und psychologisch durchdachten Lernformaten.

Infobox 1: Durchschnittliche Evakuierungszeit

Wusstest du schon?

In gut vorbereiteten Betrieben liegt die durchschnittliche Evakuierungszeit pro Stockwerk bei nur 2–3 Minuten. Wird die Zeit überschritten, deutet das oft auf unzureichende Fluchtwegkennzeichnung oder fehlende Übung hin.

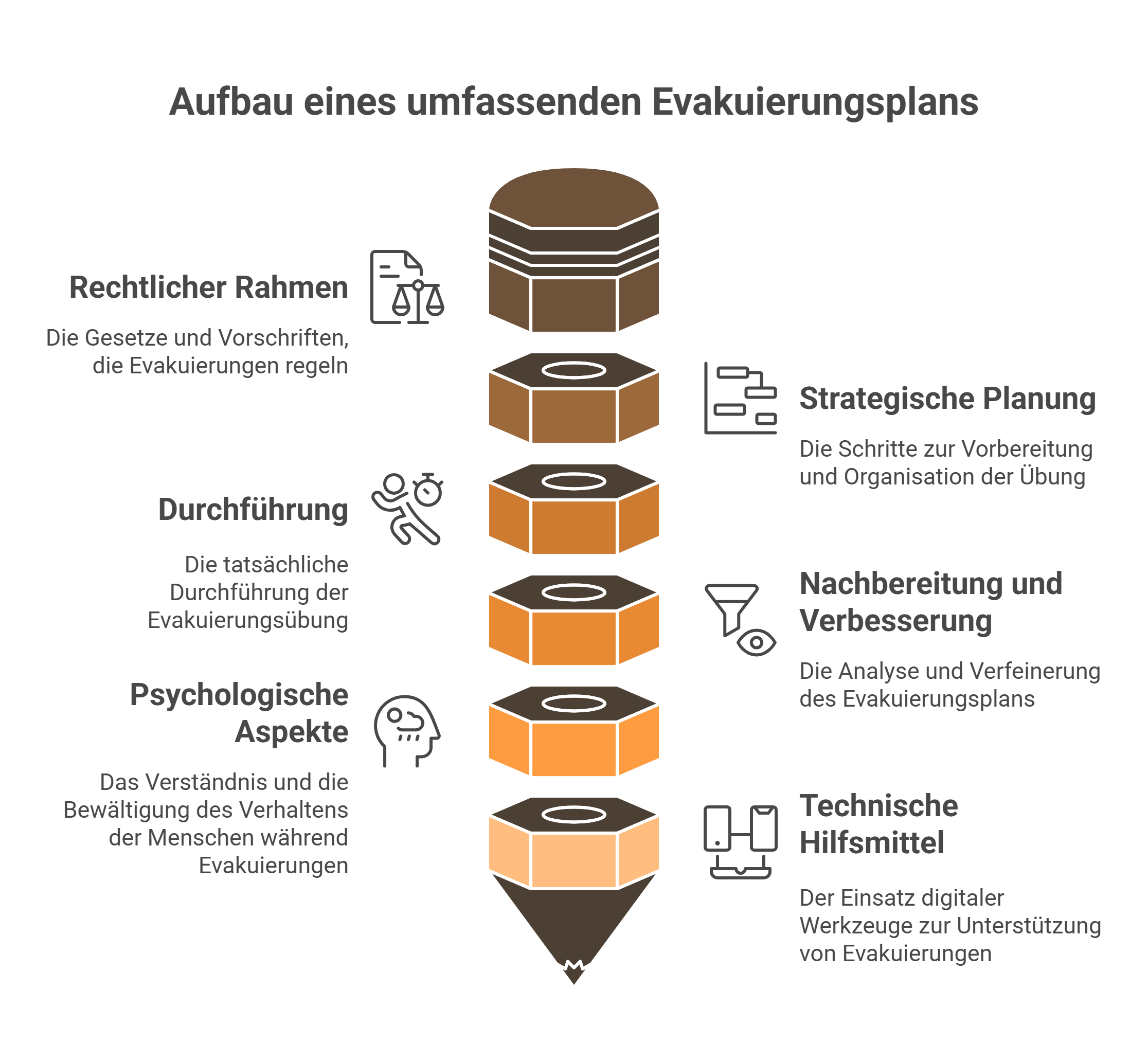

Die nachfolgenden Abschnitte zeichnen nach, wie sich ein solches Sicherheitsprojekt rechtlich sauber aufsetzt, strukturiert plant, praxisnah durchführt und nachhaltig verbessert. Ergänzt werden rechtliche Kernaussagen, empirische Erkenntnisse zur Räumungsdynamik sowie Impulse für Motivation und Technik. Am Ende steht eine Blaupause, die jede Organisation an eigene Strukturen anpassen kann – ohne dabei die große Vision aus dem Blick zu verlieren: einen Alarm, der nicht in Panik, sondern in geordnetem, routiniertem Handeln mündet.

Rechtlicher Rahmen in Deutschland

Arbeitsstättenverordnung: Flucht- und Rettungsplan als Pflicht

§ 4 der Arbeitsstättenverordnung verpflichtet Arbeitgeber, einen Flucht- und Rettungsplan aufzustellen und in regelmäßigen Abständen eine Übung nach diesem Plan durchzuführen. Damit wird die Räumungsübung von einer Empfehlung zu einer wiederkehrenden Anforderung, deren Versäumnis nicht nur Haftungsrisiken, sondern auch erhebliche Versicherungslücken erzeugt.

DGUV Vorschrift 1 § 22: Notfallmaßnahmen im Blick

Ergänzend fordert § 22 der DGUV Vorschrift 1 die Planung, Umsetzung und Überwachung von Notfallmaßnahmen für Brand, Explosion oder andere gefährliche Störungen. Die Vorschrift betont die Rolle des Unternehmers, der nicht delegierbare Verantwortung für Evakuierungsorganisation, Unterweisung und stetige Wirksamkeitskontrolle trägt.

ASR A2.3 und DGUV-Information 205-033: Praktische Konkretisierung

Die Technische Regel ASR A2.3 beschreibt detailliert Breite, Beschaffenheit und Kennzeichnung von Fluchtwegen sowie Anforderungen an Notausgänge. Für die Umsetzung in der Praxis liefert die DGUV-Information 205-033 Handlungshilfen zur Gefährdungsbeurteilung, Alarmierung und Evakuierungsorganisation, inklusive Checklisten und Zeitmessmethoden. Zusammen bilden diese Dokumente eine verbindliche Leitplanke für alle weiteren Schritte.

Strategische Planung einer Evakuierungsübung

Ziele definieren und Verantwortlichkeiten festlegen

Vor jeder Übung steht die Zieldefinition: Soll allein die Räumungszeit gemessen werden oder auch das Verhalten in speziellen Gefahrenszenarien wie Rauchentwicklung oder Stromausfall? Aus den Zielen leiten sich Rollen ab – von Evakuierungshelfern über Ersthelfer bis zur Einsatzleitung –, die schriftlich benannt und geschult werden. Transparente Zuständigkeiten erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit und verhindern Entscheidungsleere im Alarmfall.

Evakuierungshelfer ausbilden und Kommunikationswege prüfen

Evakuierungshelfer fungieren als Multiplikatoren. Ihre Ausbildung umfasst neben Wegweisung auch grundlegende psychologische Techniken, um Gruppendynamiken positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig werden Kommunikationskanäle wie Sirenen, Durchsagen, Pagersysteme oder Push-Nachrichten im Testlauf synchronisiert, um Informationsverluste auszuschließen. Nur wenn jede Person sofort erkennt, was zu tun ist, erreicht die Übung realistische Tiefe.

Zeitfenster und Szenarioauswahl

Planer wählen Zeitpunkte, die den Normalbetrieb abbilden – etwa Produktionsspitzen oder Schichtwechsel. Szenarien variieren, um Routine zu verhindern: Feuer im Serverraum, Chemikalienleck in der Werkhalle oder Explosion im Lager. Rauchgeneratoren oder Dunkelsimulationen schärfen die Sinne und lassen menschliches Verhalten unverstellt hervortreten.

Durchführung: Vom Probealarm bis zum Sammelplatz

Signalgebung und Alarmierungswege

Der Startschuss erfolgt durch klar unterscheidbare Signale, die sich optisch und akustisch von Alltagsgeräuschen abheben. Nach dem Auslösen wird der Protokollmodus aktiviert: Beobachtende dokumentieren Verhaltensmuster, blockierte Wege oder Kommunikationsfehler. Parallel prüft die Einsatzleitung digital einlaufende Rückmeldungen und gleicht sie mit dem Evakuierungsplan ab.

Dynamik der Räumung: Evakuierungszeitfenster

Erfahrungen aus Fachverbänden zeigen, dass in normal hoch frequentierten Gebäuden bereits nach drei bis fünf Minuten kritische Rauchentwicklung Fluchtwege beeinträchtigen kann. Eine Übung gilt als gelungen, wenn alle Stockwerke dieses Zeitfenster einhalten. Überschreitungen weisen auf Engpässe bei Beschilderung, Türtechnik oder Verhaltensinstruktionen hin und fließen unmittelbar in die Überarbeitung ein.

Rolle von Beobachtern und Dokumentation

Beobachtende notieren nicht nur Ankunftszeiten am Sammelplatz, sondern auch psychologische Effekte: Wer sammelt persönliche Gegenstände? Wer zeigt spontanes Leadership? Diese qualitativen Hinweise ergänzen die reine Stoppuhrmessung und decken Lernfelder auf, die in Zahlen allein unsichtbar bleiben.

Infobox 2: Häufigster Fehler bei Evakuierungsübungen

Achtung, häufige Schwachstelle!

Einer der häufigsten Fehler bei Evakuierungsübungen ist, dass Mitarbeitende nach dem Alarm erst persönliche Gegenstände einsammeln. Im Ernstfall kann das lebensgefährlich sein und den gesamten Ablauf verzögern.

Nachbereitung und fortlaufende Verbesserung

Qualitative und quantitative Auswertung

Nach der Räumung beginnt die Analyse. Messdaten, Beobachtungsprotokolle und Feedback fließen in einen Bericht, der Schwachstellen priorisiert. Bei Unternehmen mit Kennzahlensystemen wird die Evakuierungszeit als Safety-Indikator erfasst, um Fortschritte messbar zu machen. Gleichzeitig dokumentiert die Fachkraft für Arbeitssicherheit Korrekturmaßnahmen, um Rechtskonformität nachzuweisen.

Lessons Learned in der Unternehmenskultur verankern

Eine Übung entfaltet erst dann dauerhaften Nutzen, wenn Erkenntnisse in Schulungen, Onboarding-Prozesse und bauliche Anpassungen einfließen. Führungsetagen, die Erfolge würdigen und Fehlleistungen konstruktiv adressieren, fördern Sicherheitsbewusstsein. So wird aus einer jährlichen Pflichtveranstaltung ein lebendiger Lernzyklus.

Psychologische Aspekte und Mitarbeitermotivation

Verhaltensmuster unter Stress

Forschung zeigt, dass Menschen in Stresssituationen häufig auf eingefahrene Routinen zurückgreifen – selbst wenn diese im Alarmfall unpassend sind. Trainings, die realistische Geräuschkulissen, Lichtausfälle oder Rauch kombinieren, durchbrechen diesen Autopiloten und verankern neue Handlungsabläufe. Anschauliche Demonstrationen, wie schnell Rauch Sicht und Atmung beeinträchtigt, verstärken den Ernstcharakter der Übung.

Storytelling und Realismus als Trainingsmotor

Narrative Elemente, beispielsweise eine fiktive Brandursache mit kurzer Videoeinspielung, geben der Übung Kontext. Wenn Teilnehmende verstehen, warum eine Situation eskaliert, steigt die Identifikation mit dem Szenario. Gamifizierte Elemente wie Zeit-Challenges oder Team-Awards erhöhen zudem die Beteiligungsbereitschaft, ohne den Ernst zu trivialisieren.

Technische Hilfsmittel und digitale Unterstützung

Evakuierungs-Apps und IoT-basierte Ortungssysteme

Moderne Apps führen Mitarbeitende im Alarmfall per Vibrationsalarm und visueller Wegweisung zum nächsten Ausgang, während Sensoren Türzustände und Temperaturverläufe an die Leitstelle melden. Echtzeitdaten ermöglichen spontane Routenanpassungen und liefern nach der Übung präzise Heatmaps, die Engstellen sichtbar machen.

Virtuelle Realität für Schulungsszenarien

VR-Simulationen bilden komplexe Gebäudestrukturen maßstabsgetreu ab und erlauben risikoloses Training seltener Extremsituationen, etwa Rauchschichten in Aufzugsschächten oder Stromausfälle in Labortrakten. Nutzende wiederholen Szenarien beliebig oft, verankern Muskelgedächtnis und reduzieren Angst vor dem Unbekannten.

Infobox 3: Gesetzliche Pflicht zur Übung

Pflicht für Arbeitgeber!

Laut DGUV Vorschrift 1 §22 sind Arbeitgeber verpflichtet, mindestens einmal jährlich eine Evakuierungsübungdurchzuführen – unabhängig von der Betriebsgröße. Bei Versäumnis drohen rechtliche Konsequenzen und Versicherungslücken.

Fazit

Eine realistische Evakuierungsübung verbindet juristische Vorgaben, technische Standards und menschliche Psychologie zu einem umfassenden Schutzkonzept. Gesetzliche Anker wie ArbStättV, DGUV Vorschrift 1 und ASR A2.3 schaffen den notwendigen Rahmen, doch erst eine glaubwürdig inszenierte Übung macht abstrakte Paragrafen greifbar. Planung beginnt bei klaren Zielen und endet nie, denn jede Übung liefert neue Daten für Verbesserungen. Digitale Werkzeuge und immersive Trainingsformen steigern die Leistungsfähigkeit und Akzeptanz, während transparente Kommunikation Vertrauen schafft. Auf diese Weise wird aus dem schrillen Alarm kein Grund zur Panik, sondern ein Signal für eingespielte Abläufe – der entscheidende Unterschied zwischen Chaos und Sicherheit.