Es ist mitten in der Nacht. Sirenen heulen, Lichter flackern, Nachbarn spähen nervös aus Fenstern – doch schon kurz darauf steht fest: keine Gefahr, kein Brand, kein Eindringling. Was bleibt, ist Verwirrung. Ein vermeintlicher Alarm, der nichts anderes war als ein Fehlstart des Sicherheitssystems. Dieses Szenario ist längst kein Einzelfall mehr. In Wohnhäusern, Betrieben oder öffentlichen Gebäuden werden Fehlalarme regelmäßig ausgelöst – mit spürbaren Auswirkungen für Bewohner, Einsatzkräfte und Betreiber.

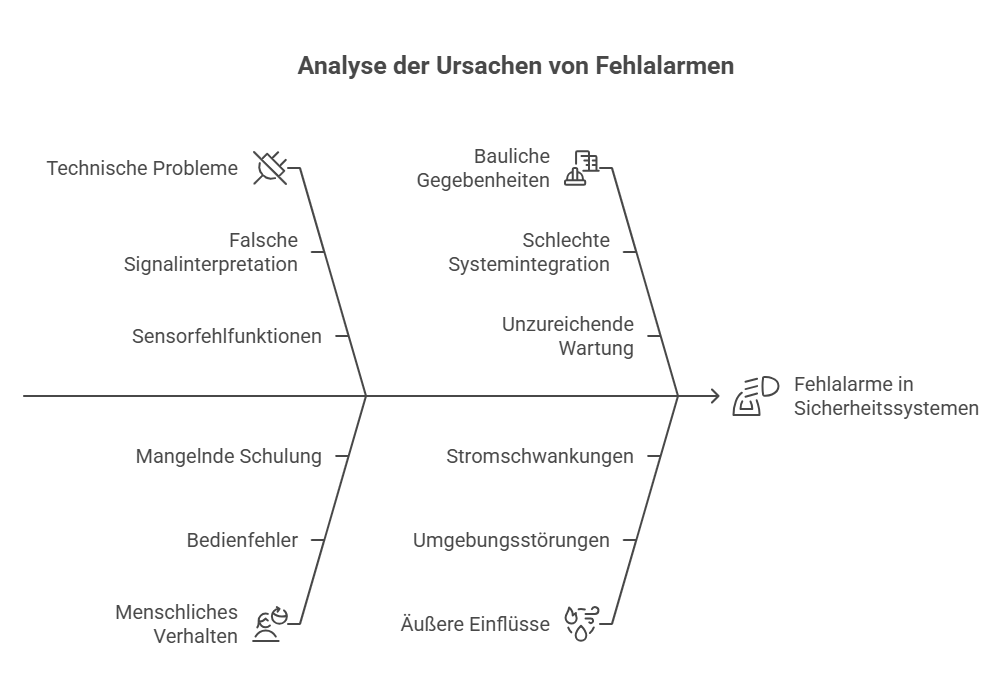

Während Überwachungstechnik immer leistungsfähiger wird, nehmen auch die Störanfälligkeiten zu. Je mehr Sensorik eingebunden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Signale falsch gedeutet werden. Solche Vorfälle haben nicht nur technische Ursachen, sondern hängen häufig auch mit menschlichem Verhalten, baulichen Gegebenheiten oder äußeren Einflüssen zusammen. Ein Fehlalarm bringt den gewohnten Ablauf durcheinander, stört Abläufe – und im schlimmsten Fall kann er echte Gefahren überdecken.

Der folgende Text zeigt auf, wie es zu Falschauslösungen kommen kann, welche Konsequenzen sich daraus ergeben und mit welchen Methoden sich das Risiko solcher Störungen eindämmen lässt. Ziel ist es, die Mechanismen hinter der Alarmtechnik besser verständlich zu machen – gerade in Bereichen, in denen Verlässlichkeit zählt.

Technische Auslöser: Wenn die Elektronik überreagiert

Ein häufiger Auslöser von Fehlalarmen liegt in der Technik selbst. Bei Rauchmeldern genügt manchmal schon ein harmloser Wasserdampfstrahl aus dem Wasserkocher, um Alarm zu schlagen. Kleine Insekten, aufgewirbelter Staub oder reflektierendes Licht – all das kann die Elektronik verwirren. Bewegungsmelder, die auf Temperaturunterschiede reagieren, schlagen gelegentlich an, wenn sich Haustiere im Erfassungsbereich bewegen oder Heizungen starten. Auch Fehler im Stromkreis, veraltete Software oder gestörte Kommunikationsmodule gehören zu den häufigen Ursachen für Fehlmeldungen.

Fakt 1: 95 % aller Alarmmeldungen sind Fehlalarme

Laut Studien in der Sicherheitsbranche sind bis zu 95 % der Alarme, die bei Sicherheitsdiensten oder Polizeistellen eingehen, sogenannte Falschalarme. Häufige Ursachen sind Bedienfehler oder fehlerhafte Sensoren.

Tipp: Regelmäßige Wartung und korrekte Nutzeranweisungen reduzieren das Risiko deutlich.

Bedienfehler und Nachlässigkeit im Alltag

Der Mensch bleibt ein unsicherer Bestandteil jeder Technik. Viele Fehlalarme gehen auf falsch verstandene Bedienung zurück. Etwa, wenn beim Verlassen eines Gebäudes vergessen wird, die Anlage richtig zu schalten, oder wenn versehentlich ein Notrufknopf betätigt wird. Besonders dort, wo viele Personen Zugang zu Alarmanlagen haben – etwa in Hotels, Bürokomplexen oder Pflegeheimen – ist der Umgang mit Sicherheitstechnik oft nicht klar geregelt. Schulung und klare Kennzeichnung können solchen Fehlbedienungen vorbeugen, werden aber in der Praxis nicht immer umgesetzt.

Einflüsse von außen und ungünstige Raumgestaltung

Selbst bei korrekter Nutzung können Einflüsse von außen zur Auslösung führen. Starker Wind, Straßenverkehr, vibrierende Maschinen oder Schwankungen der Luftfeuchtigkeit stören empfindliche Systeme. In schlecht belüfteten Küchen oder Badezimmern reicht bereits eine heiße Dusche oder ein überhitzter Herd, um eine Rauchkammer zu triggern. Auch die Platzierung der Sensoren spielt eine große Rolle: Zu nah an Fensterrahmen, Auslässen oder Lüftungsanlagen steigen die Störeinwirkungen deutlich.

Fakt 2: Falschalarm kann bis zu 1.000 € kosten

Je nach Einsatzart und Bundesland kann ein unnötiger Feuerwehreinsatz durch einen Fehlalarm zwischen 200 und 1.000 € kosten – vor allem bei wiederholten Fällen oder mutwilliger Auslösung.

Rechtlich relevant: In vielen Fällen haftet der Betreiber der Anlage für diese Kosten – auch bei unabsichtlichen Auslösungen.

Folgen: Wenn Vertrauen bröckelt und Kosten steigen

Ein Falschalarm endet selten mit dem Verstummen des Warntons. Die Nachwirkungen können erheblich sein. Wird die Feuerwehr gerufen, ohne dass eine Gefahrenlage besteht, wird je nach Kommune ein Gebührenbescheid verschickt. Mehrere hundert bis über tausend Euro pro Einsatz sind keine Seltenheit. Gleichzeitig leidet das Vertrauen in die Alarmanlage. Wer bereits mehrmals grundlos aufgeschreckt wurde, könnte echte Warnsignale ignorieren – mit potenziell schwerwiegenden Folgen.

In Betrieben kann der Produktionsfluss gestört, Personal in Sicherheit gebracht oder Kundenverkehr unterbrochen werden. In Krankenhäusern oder Hotels hat ein Fehlalarm nicht nur praktische, sondern auch juristische Auswirkungen. Wenn Gäste verletzt werden oder in Panik geraten, können Schadenersatzforderungen folgen. Versicherer prüfen zudem genau, ob Wartung und Bedienung korrekt dokumentiert wurden. Fehlen Nachweise, kann es im Schadenfall zu Leistungskürzungen kommen.

Gesetzliche Regeln und Verantwortung

Die Zuständigkeit für Fehlauslösungen ist in vielen Bundesländern klar geregelt. Wer eine Anlage betreibt, trägt die Verantwortung für deren einwandfreie Funktion. Führen mangelnde Wartung, unsachgemäße Installation oder Missbrauch zu einem Einsatz, liegt die Schuld beim Betreiber. Vor allem bei gewerblichen Objekten kann dies zur Folge haben, dass Gemeinden Gebühren für Polizei- oder Feuerwehreinsätze in Rechnung stellen. Auch private Haushalte bleiben nicht automatisch verschont.

Wird Dritten ein Schaden zugefügt – etwa durch verletzungsbedingte Stürze bei einer überhasteten Evakuierung –, kann dies zusätzlich haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Daher ist es ratsam, Alarmanlagen regelmäßig von zertifizierten Fachbetrieben überprüfen zu lassen und die Dokumentation stets aktuell zu halten.

Technologische Weiterentwicklung als Gegengewicht

Moderne Systeme setzen zunehmend auf lernfähige Komponenten. Mithilfe künstlicher Intelligenz können Alarmanlagen zwischen alltäglichen Bewegungen und verdächtigen Vorgängen unterscheiden. Die Kombination verschiedener Sensorarten – etwa Bildauswertung, Geräuscherkennung und Temperatursensorik – verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlauslösungen deutlich. Diese Technik erkennt Muster, lernt aus vorangegangenen Ereignissen und passt sich der Umgebung an.

In aktuellen Smart-Home-Lösungen kommen zusätzlich Filtermechanismen zum Einsatz, die etwa den Unterschied zwischen Haustier und Mensch erkennen oder zwischen harmlosen Umgebungsgeräuschen und tatsächlichen Notfällen unterscheiden. Auch Rauchmelder entwickeln sich weiter: Geräte mit Doppel-Sensorik, die optische und thermische Messungen kombinieren, liefern deutlich robustere Ergebnisse als ältere Modelle. Viele Hersteller verbauen zudem Diagnosefunktionen, die bereits vor Ausfällen warnen.

Fakt 3: Moderne Alarmsysteme erkennen Falschalarme mit KI

Neue Alarmanlagen nutzen künstliche Intelligenz, um Tiere, Bewegungen oder Umweltveränderungen (z. B. Nebel, Dampf) von echten Gefahren zu unterscheiden.

Vorteil: Diese Systeme können Falschalarme um bis zu 80 % reduzieren, indem sie verschiedene Sensoren und visuelle Daten kombinieren.

Fazit: Vorsorge schafft Sicherheit

Falsche Alarme sind kein Nischenproblem, sondern betreffen viele Bereiche des täglichen Lebens. Ob durch Technik, durch menschliches Fehlverhalten oder äußere Einflüsse – ihre Ursachen sind vielfältig. Die Auswirkungen reichen von Nervosität bis hin zu kostspieligen Einsätzen und rechtlichen Konflikten. Jeder Vorfall bringt ein Stück Unsicherheit mit sich, insbesondere dort, wo Menschen auf reibungslosen Schutz vertrauen.

Doch es gibt Lösungen. Wer in moderne, verlässliche Systeme investiert, regelmäßig Wartungen veranlasst und die Nutzer klar informiert, verringert die Wahrscheinlichkeit von Fehlauslösungen deutlich. Durchdachte Planung, sinnvolle Platzierung und die Wahl geprüfter Technik sorgen dafür, dass Alarme nur dann auslösen, wenn es wirklich nötig ist. Damit wird aus einem potenziellen Störfall wieder das, was er sein sollte: ein klarer, verlässlicher Warnruf im Notfall.