Lithium-Ionen-Akkus sind aus dem modernen Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie treiben Smartphones, Laptops, E-Bikes und Elektroautos an und bilden damit das Rückgrat vieler technologischer Neuerungen der letzten zwei Jahrzehnte. Ihre hohe Energiedichte, das vergleichsweise geringe Gewicht sowie die Fähigkeit, hunderte bis tausende Ladezyklen zu überstehen, machen sie zur bevorzugten Energiespeichertechnologie für mobile wie stationäre Anwendungen. Trotz ihrer Allgegenwart bleibt ihr Innenleben oft im Verborgenen. Wer sich mit technischen, ökologischen und sicherheitsrelevanten Aspekten dieser Speichertechnik auseinandersetzt, erhält ein differenziertes Bild eines leistungsfähigen, aber anspruchsvollen Systems.

Funktionsweise und Aufbau

Ein Lithium-Ionen-Akku besteht aus mehreren Einzelzellen, die jeweils eine Anode (meist aus Graphit), eine Kathode (etwa aus Lithium-Kobaltoxid, Lithium-Eisenphosphat oder NMC) sowie einen flüssigen Elektrolyten enthalten. Zwischen den beiden Elektroden befindet sich ein Separator, der Kurzschlüsse verhindert. Beim Laden wandern Lithium-Ionen durch den Elektrolyten von der Kathode zur Anode und lagern sich dort ein. Beim Entladen kehren sie zurück zur Kathode und setzen dabei elektrische Energie frei.

Die hohe Zellspannung von etwa 3,6 bis 3,7 Volt ermöglicht eine kompaktere Bauweise im Vergleich zu anderen Akkutypen. Je nach Einsatzbereich und den jeweiligen Anforderungen kommen unterschiedliche Zellchemien zum Einsatz, die entweder auf Langlebigkeit, Energiegehalt oder Sicherheit ausgelegt sind.

Stärken und Schwächen

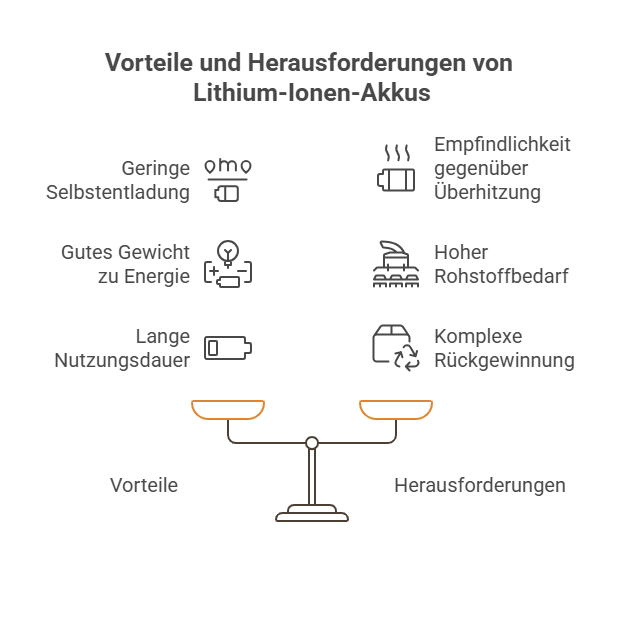

Lithium-Ionen-Akkus bieten zahlreiche Vorzüge. Dazu zählen eine geringe Selbstentladung, ein gutes Verhältnis von Gewicht zu gespeicherter Energie sowie eine lange Nutzungsdauer. Auch der sogenannte Memory-Effekt, der bei älteren Akkus wie Nickel-Cadmium-Zellen zu Kapazitätsverlust führte, ist hier kaum vorhanden.

Allerdings bestehen auch einige Herausforderungen. So reagieren Lithium-Ionen-Zellen empfindlich auf Überhitzung und mechanische Schäden. Im Extremfall kann es zu einem gefährlichen Temperaturanstieg kommen, der sogar zu einer Explosion führen kann. Auch der hohe Rohstoffbedarf und die komplexe Rückgewinnung der verwendeten Materialien werfen ökologische und soziale Fragen auf.

Anwendungsbereiche

Besonders verbreitet sind Lithium-Ionen-Akkus in tragbaren elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops. Sie liefern dort über Stunden hinweg Energie und sind kompakt genug für den mobilen Alltag. Auch in der Elektromobilität sind sie mittlerweile unverzichtbar. Elektrofahrzeuge benötigen große Akkupakete mit hoher Leistungsdichte, um praktikable Reichweiten zu erzielen.

Darüber hinaus werden sie in Akkuschraubern, medizinischen Geräten, Drohnen, E-Bikes und zunehmend auch in stationären Stromspeichern eingesetzt – etwa in Kombination mit Solaranlagen. Gerade im Zuge des Umbaus der Energieversorgung gewinnen sie an Bedeutung, da sie helfen, Strom aus Photovoltaik oder Windkraft temporär zu speichern und bedarfsgerecht bereitzustellen.

Ladevorgänge und Lebensdauer

Wie lange ein Lithium-Ionen-Akku nutzbar bleibt, hängt vor allem von der Zahl der Lade- und Entladevorgänge sowie den äußeren Bedingungen ab. Ein Ladezyklus umfasst dabei eine vollständige Entladung und erneute Aufladung, wobei sich auch mehrere Teilladungen zu einem vollen Zyklus addieren. Solche Zellen sind auf mehrere hundert bis tausend Zyklen ausgelegt. Mit jeder Nutzung verliert der Akku jedoch ein klein wenig seiner ursprünglichen Kapazität.

Ein schonendes Ladeverhalten kann die Lebensdauer deutlich verlängern. Optimal ist es, Ladezustände zwischen 20 % und 80 % einzuhalten. Sowohl vollständige Aufladungen als auch Tiefentladungen sollten möglichst vermieden werden. Hohe Umgebungstemperaturen, etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, können die chemischen Prozesse in der Zelle negativ beeinflussen. Schutzmechanismen wie Temperaturfühler und elektronische Regelungen im sogenannten Battery Management System überwachen die Betriebsbedingungen und verhindern kritische Zustände.

Akkus altern – auch wenn sie nicht genutzt werden

Lithium-Ionen-Akkus verlieren auch bei Nichtbenutzung mit der Zeit an Kapazität – jährlich etwa 4–8 % durch Alterung. Eine kühle Lagerung bei 40–60 % Ladezustand kann diesen Effekt deutlich verlangsamen.

Sicherheitsaspekte

Trotz umfangreicher Schutzsysteme bleibt der Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus nicht risikofrei. Werden sie beschädigt, überladen oder unsachgemäß entsorgt, kann es zu gefährlichen Reaktionen kommen. Bei starker Erhitzung oder innerem Kurzschluss besteht die Gefahr eines unkontrollierten Temperaturanstiegs, auch bekannt als „thermal runaway“. Infolge dessen kann es zur Selbstentzündung oder Explosion kommen.

Um dem entgegenzuwirken, verfügen moderne Akkus über verschiedene Sicherheitsmechanismen. Dazu gehören Temperaturüberwachung, Strombegrenzung, Spannungsausgleich sowie automatische Abschaltungen. Dennoch ist der sachgemäße Umgang durch den Anwender entscheidend. Defekte oder beschädigte Akkus dürfen keinesfalls weiterverwendet oder achtlos im Hausmüll entsorgt werden.

Ökologische Herausforderungen und Rohstoffkreislauf

Die Umweltbilanz von Lithium-Ionen-Akkus ist ambivalent. Auf der einen Seite ermöglichen sie eine emissionsfreie Mobilität und tragen zur Reduktion fossiler Energieträger bei. Auf der anderen Seite erfordert ihre Herstellung den Einsatz knapper Rohstoffe wie Lithium, Nickel und Kobalt. Der Abbau dieser Materialien, insbesondere in Südamerika und Zentralafrika, steht häufig in der Kritik. Neben Umweltproblemen geraten auch die Arbeitsbedingungen in den Fokus.

Das Recycling dieser Akkus steckt vielerorts noch in den Kinderschuhen. Technisch lassen sich viele der enthaltenen Metalle zurückgewinnen, doch bislang fehlt es an flächendeckender Infrastruktur. Erste Fortschritte gibt es bei der Wiederverwertung von Kobalt und Nickel. Parallel dazu entstehen neue Konzepte wie Second-Life-Anwendungen, bei denen ausrangierte Fahrzeugakkus in stationären Speichern weiterverwendet werden können.

Tiefentladung kann den Akku dauerhaft schädigen

Wird ein Lithium-Ionen-Akku unter seine Entladeschlussspannung (ca. 2,5 V/Zelle) entladen, droht irreversibler Schaden. Deshalb ist in allen modernen Geräten eine Schutzschaltung (BMS) eingebaut.

Perspektiven der Akkuforschung

Weltweit arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Alternativen zur heutigen Lithium-Ionen-Technologie. Große Erwartungen richten sich auf sogenannte Festkörperbatterien, bei denen ein fester Elektrolyt anstelle eines flüssigen verwendet wird. Solche Systeme versprechen eine höhere Energiedichte und eine verbesserte thermische Stabilität. Auch der Einsatz von Silizium als Anodenmaterial wird intensiv erforscht, da sich damit die Speicherkapazität deutlich erhöhen ließe.

Parallel dazu wird an neuen Zellchemien gearbeitet, die auf besser verfügbaren Rohstoffen basieren – etwa Natrium-Ionen-Systeme. Diese sind insbesondere für stationäre Anwendungen interessant, wo Platz und Gewicht eine untergeordnete Rolle spielen. Auch die Reduktion kritischer Materialien steht im Fokus vieler Entwicklungsprojekte.

Ein Ladezyklus ist nicht gleich einmal Aufladen

Ein vollständiger Ladezyklus entspricht einer Gesamtausladung von 100 %, z. B. zwei Entladungen à 50 %. So kann ein Akku mit 500 Zyklen bis zu 1000 Halbladungen überstehen, bevor die Kapazität spürbar abnimmt.

Fazit

Lithium-Ionen-Akkus stellen heute eine unverzichtbare Schlüsseltechnologie dar. Sie ermöglichen mobile Kommunikation, treiben Fahrzeuge an und speichern erneuerbare Energie. Die Kombination aus hoher Leistungsfähigkeit, Vielseitigkeit und kompakter Bauweise hat sie zum bevorzugten Energiespeicher in zahlreichen Branchen gemacht.

Zugleich bringen sie jedoch auch Herausforderungen mit sich: Umweltbelastung durch Rohstoffabbau, begrenzte Recyclingmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen verlangen nach verantwortungsvoller Nutzung und innovativen Weiterentwicklungen. Die derzeit laufende Forschung verspricht spannende neue Konzepte, die eine nachhaltigere Nutzung von Akkus in Zukunft begünstigen könnten.