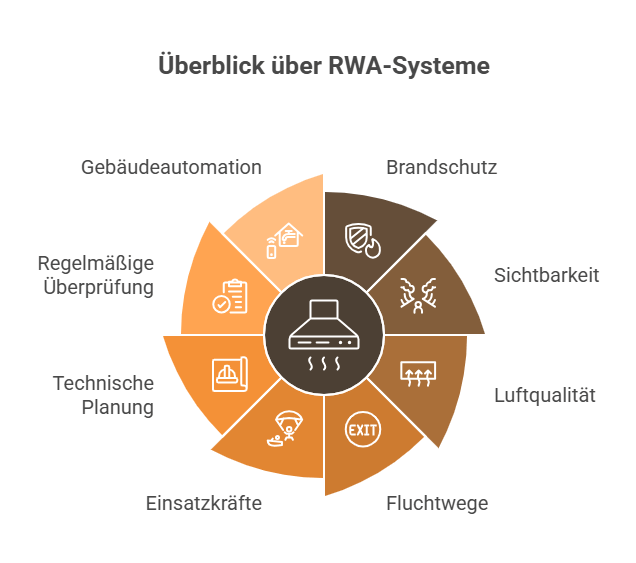

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, kurz RWA-Anlagen, gehören zu den grundlegenden Bestandteilen des baulichen Brandschutzes. Sie tragen entscheidend dazu bei, Menschenleben zu schützen und Schäden an Gebäuden zu begrenzen, wenn es zum Brandausbruch kommt. Indem sie Hitze und Rauch nach außen abführen, schaffen sie im Gebäudeinneren bessere Sichtverhältnisse, ermöglichen das Atmen und halten Fluchtwege nutzbar. Auch für Einsatzkräfte entstehen dadurch zugängliche und kontrollierbare Bedingungen im Brandgeschehen.

Die technische Planung, Installation und regelmäßige Überprüfung solcher Systeme ist streng geregelt. In Deutschland geben Normen wie DIN EN 12101 und DIN 18232 präzise vor, wie Rauchabzugseinrichtungen aufgebaut sein müssen. Die Entwicklungen in der Gebäudeautomation haben darüber hinaus neue Möglichkeiten eröffnet: Rauchabzugsanlagen lassen sich mittlerweile in übergreifende Steuerungssysteme einbinden und bieten mehr als nur Brandschutz. Sie wirken an der Lüftung mit, reagieren auf Umwelteinflüsse und unterstützen den sicheren Gebäudebetrieb im Alltag. Wer sich mit diesem Thema auseinandersetzt, begegnet einer Technik mit klarer Schutzfunktion – und vielfältigen technischen Herausforderungen.

Funktionsweise und Aufbau von RWA-Anlagen

Das Hauptziel von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen besteht darin, Rauchgase und Hitze möglichst rasch aus einem Gebäude abzuleiten. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Arten: natürlichen und maschinellen Anlagen. Bei natürlichen Systemen öffnen sich im Brandfall spezielle Klappen, Lichtkuppeln oder Lamellenlüfter im Dachbereich. Die warme Luft steigt durch den Kamineffekt nach oben und entweicht auf natürliche Weise. Maschinelle Systeme hingegen verwenden elektrisch betriebene Ventilatoren, um den Rauch gezielt abzusaugen und über Kanäle nach außen zu leiten.

Ein vollständiges RWA-System umfasst neben den Öffnungselementen auch Auslösemechanismen, Steuerzentralen und eine zuverlässige Stromversorgung – häufig ergänzt durch Akkus oder Notstromaggregate. Das Zusammenspiel all dieser Komponenten ist entscheidend: Nur wenn im Ernstfall alle Elemente wie vorgesehen reagieren, kann eine Anlage ihren Zweck erfüllen. Die Auslösung erfolgt entweder automatisch über Rauchmelder oder manuell per Not-Schalter, der gut sichtbar in Fluren oder Eingangsbereichen installiert ist.

Infobox 1: Rauch ist gefährlicher als Feuer

Über 90 % der Todesfälle bei Bränden entstehen durch Rauchvergiftung – nicht durch das Feuer selbst.

Eine funktionierende RWA-Anlage sorgt dafür, dass giftige Rauchgase gezielt abgeführt werden und Fluchtwege sichtbar und nutzbar bleiben.

Gesetzliche Vorgaben und technische Anforderungen

In zahlreichen Gebäudetypen ist der Einbau von RWA-Anlagen nicht nur ratsam, sondern vorgeschrieben. Die jeweiligen Landesbauordnungen schreiben den Einsatz solcher Systeme in bestimmten Nutzungsklassen explizit vor. Insbesondere dort, wo viele Menschen zusammenkommen oder Rettungswege über längere Strecken führen, sind technische Einrichtungen zur Rauchableitung gesetzlich erforderlich.

Die Details zu Aufbau und Prüfanforderungen regeln die Normen DIN EN 12101 und DIN 18232. Sie beschreiben unter anderem, wie groß Öffnungen sein müssen, welche Materialien verwendet werden dürfen und wie Anlagen regelmäßig getestet werden müssen. Daraus ergibt sich ein klarer Rahmen, an dem sich Architekten, Fachplaner und Betreiber bei der Umsetzung orientieren. Auch die Prüf- und Abnahmepflicht durch eine unabhängige Stelle ist in diesen Vorgaben festgelegt.

Typische Einsatzorte

RWA-Systeme sind heute in sehr unterschiedlichen Gebäuden zu finden. In Produktionshallen und Logistikzentren übernehmen sie oft gleichzeitig die Aufgabe der Belüftung. In Schulen, Behörden oder Kliniken sichern sie Fluchtwege und helfen, bei einem Brand kontrollierte Bedingungen für die Feuerwehr zu schaffen. Besonders in Treppenhäusern von Wohngebäuden mit mehreren Etagen kommen sie zum Einsatz, meist in Form von Systemen zur Druckbelüftung, die den Rauch gezielt fernhalten.

Auch Tiefgaragen stellen ein typisches Anwendungsfeld dar. Hier besteht das Risiko, dass sich Rauchgase besonders schnell ausbreiten und lebensbedrohlich wirken. Durch den Einsatz von Ventilatoren lassen sich auch unterirdische Räume zuverlässig entrauchen. In Veranstaltungsstätten wiederum, etwa in Theatern oder Mehrzweckhallen, sind RWA-Systeme oft in komplexe Szenensteuerungen eingebunden, die je nach Nutzung unterschiedliche Bereiche gezielt freihalten.

Infobox 2: RWA-Anlagen sind in vielen Gebäuden gesetzlich vorgeschrieben

In öffentlichen Gebäuden, Industriehallen und Treppenhäusern sind RWA-Systeme gemäß Landesbauordnungen verpflichtend.

Sie gelten als „bauliche Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz“ und unterliegen strengen Normen wie DIN EN 12101.

Verbindung mit digitaler Gebäudetechnik

Moderne Rauchabzugssysteme lassen sich heute nicht mehr nur manuell oder autark betreiben. Vielmehr können sie Teil einer übergeordneten Gebäudeautomation sein. Über digitale Schnittstellen wie KNX oder BACnet lassen sich Zustände zentral überwachen, Anlagen gezielt ansteuern und Störungen frühzeitig erkennen. Auch die regelmäßige Fernwartung wird so erleichtert.

Diese Verknüpfung bringt neue Anforderungen mit sich, etwa in Bezug auf IT-Sicherheit oder Systemverfügbarkeit. Gleichzeitig eröffnet sie aber auch Möglichkeiten, den Brandschutz enger mit anderen Bereichen des Gebäudebetriebs zu verknüpfen – etwa mit der Lüftung, dem Energiemanagement oder der Zutrittskontrolle. Damit wird die Rauchabzugsanlage ein Teil eines umfassenden Schutz- und Steuerungskonzepts.

Pflege und Kontrolle

Die Funktionstüchtigkeit von RWA-Systemen hängt entscheidend von ihrer Wartung ab. Betreiber sind gesetzlich verpflichtet, ihre Anlagen in regelmäßigen Abständen prüfen zu lassen. Fachfirmen übernehmen die Sichtung, testen Öffnungsmechanismen, kontrollieren Stromzufuhr und prüfen die Kommunikation mit Meldeeinrichtungen. Die Ergebnisse werden dokumentiert und sind bei Kontrollen vorzulegen.

Versäumte Prüfungen können schwerwiegende Folgen haben. Im Brandfall drohen nicht nur Schäden, sondern auch rechtliche Konsequenzen, wenn sich herausstellt, dass eine Anlage nicht betriebsbereit war. Besonders in öffentlichen Einrichtungen und großen Wohnanlagen legen Versicherer und Aufsichtsbehörden großen Wert auf lückenlose Nachweise. Wartung ist daher nicht nur eine technische, sondern auch eine rechtliche Notwendigkeit.

Infobox 3: Wartung ist Betreiberpflicht – und haftungsrelevant

Eine nicht gewartete RWA-Anlage kann im Ernstfall zum Haftungsrisiko für den Betreiber werden.

Nach DIN 57833 und VdS-Richtlinien müssen RWA-Systeme mindestens einmal jährlich durch Fachfirmen geprüft und dokumentiert werden.

Fazit

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen sichern Gebäude bei Bränden auf elementare Weise. Sie tragen dazu bei, Leben zu retten, Flucht und Rettung zu ermöglichen und das Feuer unter kontrollierten Bedingungen zu bekämpfen. Über ihre zentrale Rolle im Brandschutz hinaus erfüllen sie oft zusätzliche Funktionen im Gebäudebetrieb – etwa bei der Belüftung oder in der digitalen Steuerung von Systemen.

Die fachgerechte Planung, sorgfältige Umsetzung und regelmäßige Überwachung solcher Anlagen sind unabdingbar. Normen, gesetzliche Vorgaben und technische Standards geben klare Leitlinien vor, die in der Praxis eingehalten werden müssen. Dabei ist nicht nur das Zusammenspiel der technischen Komponenten entscheidend, sondern auch die Kompetenz aller Beteiligten – von der ersten Planungsskizze bis zur jährlichen Wartung.

Eine gut abgestimmte Rauchabzugsanlage ist mehr als eine Vorschrift – sie ist ein zentrales Element funktionierender Sicherheitsarchitektur in Gebäuden jeder Größe und Nutzung.