Großbrände begleiten Städte, Dörfer und Industrieareale seit Jahrhunderten. Mit jedem neuen Bauwerk verfeinern sich allerdings auch die Methoden, unkontrolliertes Feuer schon im Keim zu ersticken. Verkehrsknotenpunkte, Logistikzentren und vernetzte Produktionslinien erhöhen das Schadenspotenzial erheblich; ein einzelner Funke kann Lieferketten lahmlegen und Menschen gefährden. Gleichzeitig verlangen Bauaufsichten, Versicherer und Eigentümer nach lückenlosen Sicherheitskonzepten, die Ausfallzeiten verkürzen und Werte bewahren. In diesem Umfeld hat sich die Sprinkleranlage als verlässliches Kernstück moderner Brandschutzstrategien etabliert. Sie vereint automatische Früherkennung, präzise Wasserabgabe und normengeprüfte Technik zu einem Ensemble, das Feuer nicht erst bekämpft, sondern an der Entstehungsquelle bremst. Prävention ersetzt Reaktion – Vorbeugen bleibt wirksamer als Löschen.

Sprinkleranlagen als tragende Säule ganzheitlicher Schutzkonzepte

Bauliche, organisatorische und anlagentechnische Schutzmaßnahmen bilden traditionell ein Dreigestirn. Innerhalb dieser Ordnung übernimmt das Sprinklersystem die Aufgabe, ohne menschliches Zutun zu handeln, sobald Hitze entsteht. Detektion und Löschung verschmelzen in einem Vorgang; die gewonnene Zeit entscheidet, ob ein Brandherd lokal begrenzt bleibt oder sich rasch ausbreitet. In Rechenzentren, Hochregallagern und Veranstaltungsstätten avanciert das System darum zum zentralen Baustein jeder Gefahrenabwehrplanung. Versicherer honorieren den Einbau durch günstigere Prämien, Bauordnungen erlauben großzügigere Raumzuschnitte, und Betreiber profitieren von geringeren Stillstandskosten, wenn doch einmal ein Notfall eintritt.

Fakt 1: 96 % aller Brände werden von Sprinkleranlagen im Frühstadium gelöscht

Studien zeigen, dass über 96 % aller Brände von Sprinkleranlagen noch im Anfangsstadium gelöscht oder effektiv eingedämmt werden, bevor die Feuerwehr eintrifft. Dadurch werden Sachschäden erheblich reduziert und Menschenleben geschützt.

Quelle: FM Global, NFPA (National Fire Protection Association)

Funktionsweise und technische Grundlagen

Aufbau der Anlage

Ein weitverzweigtes Rohrleitungsnetz speist Hunderte von Sprinklerköpfen. Diese Düsen werden durch Glasfässchen oder schmelzbare Metalle verschlossen, solange die Umgebungstemperatur im Normalbereich liegt. Steigt die Temperatur lokal an, platzt das Fässchen oder schmilzt das Metall, und Wasser strömt mit berechnetem Druck aus. Düsendurchmesser, Sprühbild und Auslösetemperatur sind nach geltenden Normen definiert, um eine gleichmäßige Benetzung sicherzustellen.

Detektion und Auslösung

Die Detektion erfolgt rein thermisch. Deshalb bleibt das System auch bei Stromausfällen funktionsfähig. Beim Öffnen eines einzelnen Sprinklers sinkt der Druck, das Alarmventil erkennt die Änderung, löst eine Meldung aus und aktiviert eventuell vorhandene Pumpen. Da lediglich der betroffene Kopf auslöst, werden Wasserschäden minimiert und die Löschwirkung konzentriert sich auf den Entstehungsort.

Wasser- und Löschmittelversorgung

Die Versorgung kann über einen eigenen Behälter, das öffentliche Leitungsnetz oder eine Kombination aus beiden Quellen erfolgen. Druckerhöhungsanlagen gleichen Gebäudehöhen und Reibungsverluste aus. Bei besonderen Risiken – etwa brennbaren Flüssigkeitsfilmen – werden Schaumgeneratoren oder Additive zugemischt, um die Löschwirkung zu steigern.

Systemarten und Einsatzbereiche

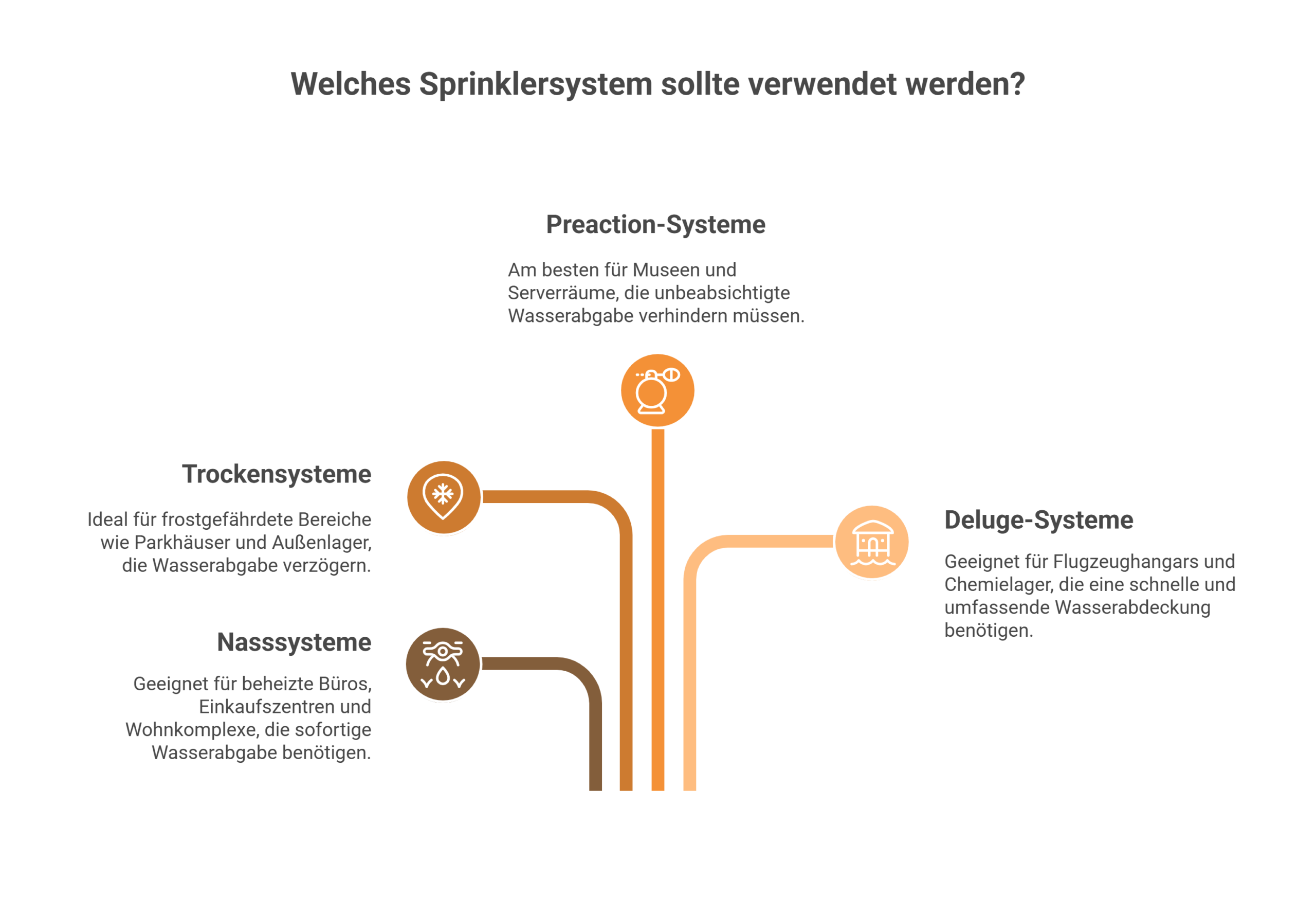

Nasssysteme

Nassanlagen stehen unter dauerhafter Wasservorlage. Dadurch beginnt die Löschwasserabgabe sofort nach Öffnen der Sprinklerdüse. Beheizte Büros, Einkaufszentren und Wohnkomplexe profitieren von dieser Bauart.

Trockensysteme

Trockene Rohrleitungen sind mit Druckluft gefüllt. Erst wenn ein Sprinkler öffnet, strömt Wasser nach. Diese Variante empfiehlt sich für frostgefährdete Bereiche wie Parkhäuser, Außenlager und Laderampen.

Preaction- und Deluge-Systeme

Preaction-Anlagen kombinieren Brandmelder und Sprinklertechnik: Ein Ventil gibt das Rohrnetz erst frei, wenn ein Brandmelder zusätzlich anschlägt. So lassen sich Museen oder Serverräume vor unbeabsichtigter Wasserabgabe schützen. Deluge-Systeme setzen auf offene Düsen und fluten komplette Bereiche binnen Sekunden – ideal für Flugzeughangars oder Chemielager mit sehr hoher Brandlast.

Rechtliche Rahmenbedingungen und Normen

Internationale Vorgaben

Die Norm NFPA 13 der National Fire Protection Association legt weltweit Standards für Planung, Installation und Wartung fest. Multinationale Versicherer verlangen häufig diesen Regelkatalog als Grundlage.

Deutsche Richtlinien

In Deutschland bildet die DIN EN 12845 den maßgeblichen Leitfaden. Ergänzend definiert die VdS-Richtlinie CEA 4001 Prüfkriterien und Berechnungsgrundlagen. Landesbauordnungen verweisen regelmäßig auf diese Publikationen, sobald Personenbelegung oder Brandlast bestimmte Grenzwerte überschreiten. Eine enge Abstimmung zwischen Planungsbüro, Sachverständigen und ausführenden Firmen ist somit unverzichtbar.

Fakt 2: Ein einzelner Sprinklerkopf löscht – nicht das ganze System

Entgegen eines weit verbreiteten Irrtums löst bei einem Brand nur der Sprinklerkopf in der betroffenen Zone aus – nicht alle Sprinkler gleichzeitig!

Das spart Wasser, verhindert unnötige Schäden und ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung.

Wirtschaftlichkeit und Kosten-Nutzen-Betrachtung

Investitions- und Betriebsausgaben

Planung, Material, Montage und Inbetriebnahme bestimmen die Anfangskosten. Diese variieren je nach Gebäudestruktur, Gefährdungsklasse und Wasserversorgung. Über die Lebensdauer betrachtet belasten vor allem Wartung und Pumpstrom das Budget, bleiben jedoch deutlich unter den möglichen Schadenssummen eines unbeaufsichtigten Brandes.

Versicherungstarife und Förderoptionen

Versicherer bewerten Sprinkleranlagen als aktive Risikoreduktion. In Risikoanalysen kommt häufig eine Kennziffer zur Prämienminderung zum Einsatz, deren Höhe von Sparte und Nutzung abhängt. Öffentliche Programme unterstützen den Einbau stationärer Löschanlagen in Kulturbauten oder kleinen Betrieben oftmals mit Zuschüssen.

Wartung, Prüfung und Lebensdauer

Regelmäßige Inspektionen

Die DIN EN 12845 verlangt eine jährliche Hauptprüfung durch zertifizierte Fachbetriebe. Wöchentliche Sichtkontrollen, Funktionsprüfungen der Pumpen und dokumentierte Durchflussmessungen bilden das Grundgerüst des Instandhaltungskonzepts.

Langlebigkeit

Bei sachgerechter Pflege überschreitet die Nutzungsdauer drei Jahrzehnte mühelos. Einzelne Bauteile wie Dichtungen, Ventile oder Sprinklerköpfe lassen sich austauschen, ohne das Gesamtgeflecht zu ersetzen. Korrosion, mechanische Belastung oder mangelhafte Dokumentation erhöhen das Ausfallrisiko – ein strukturiertes Wartungsmanagement beugt dem vor.

Vergleich mit alternativen Brandschutzlösungen

Brandmelder

Rauch- und Wärmemelder erkennen einen Brand früh, leiten jedoch keine Löschmaßnahmen ein. Sprinklertechnik ergänzt die Alarmierung um unmittelbares Eingreifen und verhindert so die unkontrollierte Ausbreitung.

Mobile Löschmittel und Wassernebelanlagen

Schaum- oder Pulverlöscher erfordern menschliche Präsenz und kosten entscheidende Sekunden. Wassernebel reduziert Wasserschäden, benötigt jedoch aufwendige Pumpentechnik. Klassische Sprinkler stellen daher ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wirkung, Kostenrahmen und Normenkonformität dar.

Technologische Entwicklungen und Zukunftsperspektiven

Smart Monitoring

Sensoren, IoT-Gateways und Cloud-Dashboards liefern Echtzeitdaten zu Druck, Durchfluss und Ventilstellung. Abweichungen werden sofort sichtbar, Wartung lässt sich vorausschauend planen, und Ausfälle werden verhindert, bevor sie kritisch werden.

Ressourcenschonende Ansätze

Moderne Anlagen nutzen variable Pumpendrehzahlen, druckabhängige Düsen oder alternative Löschmittel, um den Wasserverbrauch zu senken. Hersteller erforschen Zusatzstoffe, die ohne Umweltbelastung auskommen und zugleich die Löschleistung steigern.

Fakt: Regelmäßige Wartung ist Pflicht – und schützt im Ernstfall

Sprinkleranlagen müssen mindestens einmal jährlich von zertifizierten Fachfirmen gewartet werden.

Eine nicht gewartete Anlage kann im Brandfall versagen – mit rechtlichen und versicherungstechnischen Konsequenzen.

Fazit

Sprinkleranlagen verbinden thermische Früherkennung mit unmittelbarer Wasserabgabe und stellen damit eine der wirksamsten Brandschutzmaßnahmen dar. Zahlreiche Schadensberichte belegen, dass Feuer häufig eingedämmt ist, bevor Einsatzkräfte eintreffen. Wer eine Anlage plant, gewinnt mehr als nur Sicherheit: geringere Sachschäden, kurze Betriebsunterbrechungen und ein klares Signal an Mitarbeitende sowie Partner, dass Sicherheit höchste Priorität besitzt. Fortschrittliche Sensorik, digitale Überwachung und ressourcenschonende Technik erweitern die Möglichkeiten beständig. Damit bleibt die Sprinkleranlage nicht nur aktuell, sondern entwickelt sich zum zentralen Element widerstandsfähiger Gebäudekonzepte.