Formaldehyd ist ein weit verbreiteter industrieller Rohstoff, der in zahlreichen Arbeitsumgebungen eingesetzt wird. Als farblose, stechend riechende Substanz kommt er in der Produktion von Kunstharzen, Desinfektionsmitteln, Baustoffen, Textilien und in der Medizintechnik zum Einsatz. Trotz seiner Vielseitigkeit birgt Formaldehyd erhebliche gesundheitliche Risiken, besonders bei längerer oder intensiver Einwirkung. Deshalb zählt der sichere Umgang mit dieser Substanz zu den grundlegenden Aufgaben des betrieblichen Gesundheitsschutzes.

In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für die Gefahren von Formaldehyd deutlich gestiegen. Ein Grund dafür ist die Einstufung durch die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) als „beim Menschen krebserzeugend“. Diese Neubewertung hat dazu geführt, dass gesetzliche Anforderungen und technische Vorgaben im Umgang mit dem Stoff angepasst wurden. Arbeitgeber müssen dafür sorgen, dass Arbeitsplätze so gestaltet sind, dass Beschäftigte vor schädlichen Einwirkungen geschützt werden. Dieser Beitrag liefert einen umfassenden Überblick über gesetzliche Vorgaben, Risiken, Schutzmaßnahmen und organisatorische Anforderungen beim Umgang mit Formaldehyd im beruflichen Alltag.

Formaldehyd als gesundheitsgefährdender Stoff in Betrieben

Formaldehyd wird häufig als Gas oder in wässriger Lösung („Formalin“) verwendet. Besonders in Branchen wie Holzverarbeitung, Möbelbau, Textilpflege, chemische Industrie, Laborwesen und Bestattungsunternehmen kommt die Substanz regelmäßig zum Einsatz. Dort kann sie aus Klebstoffen, Reinigungsmitteln, Lacken oder Konservierungsstoffen freigesetzt werden und in die Raumluft gelangen. Die Aufnahme erfolgt meist über das Einatmen, aber auch über die Haut kann Formaldehyd in den Körper gelangen.

Mögliche Gesundheitsfolgen reichen von Reizungen der Augen und Atemwege bis hin zu allergischen Reaktionen und chronischen Atemwegserkrankungen. Bei dauerhafter Belastung kann auch das zentrale Nervensystem betroffen sein. Besonders ernst zu nehmen ist das Risiko der Entstehung von Tumoren im Nasen- und Rachenraum bei langfristiger Exposition. Wegen dieser Wirkungen zählt Formaldehyd zu den besonders gefährlichen Arbeitsstoffen und wird als krebserzeugend eingestuft.

Fakt 1: Formaldehyd ist fast immer in neuen Möbeln enthalten

Wusstest du?

Selbst „naturbelassene“ oder „ökologische“ Möbelstücke aus Holz enthalten oft Formaldehyd – insbesondere dann, wenn sie aus Spanplatten, MDF oder OSB gefertigt sind. Diese Platten werden mit harzhaltigen Leimen gepresst, die Formaldehyd freisetzen.Praxisbezug: Beim Möbelkauf auf die Emissionsklasse E1 oder besser achten und idealerweise auf massive, unbehandelte Hölzer setzen.

Rechtliche Vorgaben und Grenzwerte

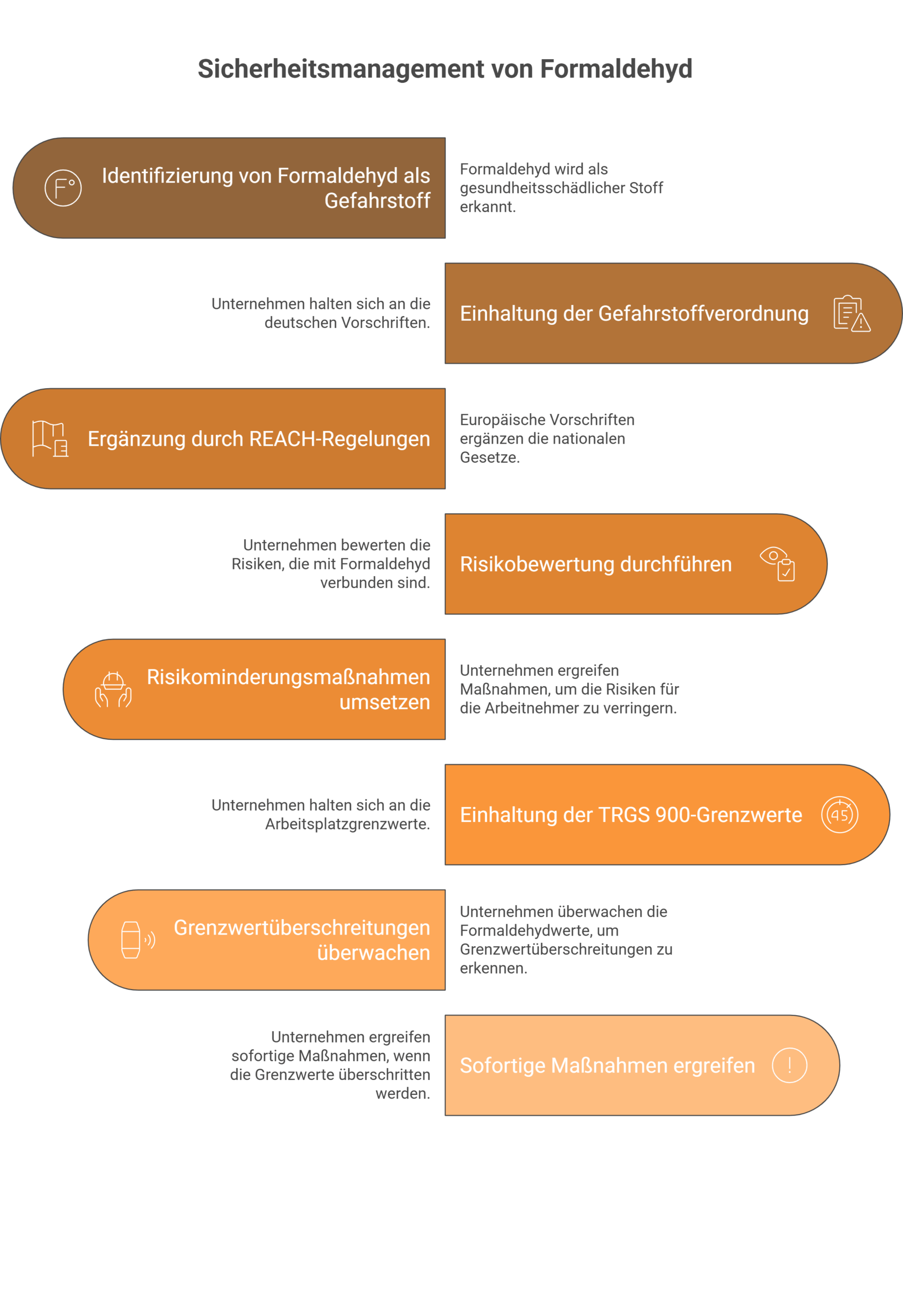

Grundlage für den Umgang mit gesundheitsschädlichen Stoffen wie Formaldehyd ist in Deutschland die Gefahrstoffverordnung. Auf europäischer Ebene ergänzen die REACH-Regelungen diese Vorgaben. Unternehmen sind verpflichtet, die Gefährdung durch Formaldehyd zu beurteilen und Maßnahmen zu ergreifen, die das Risiko für Beschäftigte verringern.

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900) geben verbindliche Arbeitsplatzgrenzwerte vor. Derzeit gilt für Formaldehyd ein Grenzwert von 0,3 ppm (Teile pro Million) im Mittel über einen Acht-Stunden-Zeitraum. Zusätzlich wird ein Kurzzeitwert von 0,6 ppm empfohlen, der innerhalb von 15 Minuten nicht überschritten werden sollte. Diese Werte dienen als Leitlinie für ein sicheres Arbeitsumfeld.

Werden diese Schwellenwerte überschritten, müssen Unternehmen unverzüglich Maßnahmen zur Minderung der Belastung einleiten. Zusätzlich gelten besondere Anforderungen für Arbeitsplätze, an denen Stoffe mit krebserregenden Eigenschaften verwendet werden. Dazu zählen Dokumentationspflichten, spezielle Schulungen und ärztliche Vorsorgeuntersuchungen.

Technische, organisatorische und persönliche Schutzvorkehrungen

Der Schutz von Beschäftigten erfolgt nach dem sogenannten STOP-Prinzip: Substitution, technische Lösungen, organisatorische Regelungen und persönliche Ausrüstung. Im Fall von Formaldehyd lässt sich der Stoff nur selten vollständig ersetzen. Umso mehr Gewicht haben technische Mittel zur Vermeidung der Belastung.

Dazu gehören unter anderem geschlossene Systeme, Absauganlagen direkt am Arbeitsplatz, raumlufttechnische Anlagen mit hohem Luftaustausch und regelmäßige Dichtheitskontrollen. Ziel dieser Vorkehrungen ist es, eine Ausbreitung der Substanz zu verhindern oder sie direkt an der Entstehungsstelle zu erfassen.

Auch organisatorische Maßnahmen spielen eine Rolle. Dazu zählen klar definierte Arbeitsabläufe, zeitliche Begrenzungen bei Tätigkeiten mit erhöhter Belastung und das Einführen von Arbeitszeitmodellen mit Rotationsprinzip. Die Risikoabschätzung muss regelmäßig überarbeitet und dokumentiert werden. Mitarbeitende sind über alle Maßnahmen zu informieren und entsprechend zu unterweisen.

Wenn technische und organisatorische Maßnahmen nicht ausreichen, muss persönliche Schutzausrüstung bereitgestellt werden. Diese umfasst Atemschutzmasken mit geeigneten Filtern, chemikalienbeständige Handschuhe, Schutzbrillen und flüssigkeitsdichte Kleidung. Die Auswahl und richtige Anwendung muss durch Fachpersonal begleitet und regelmäßig überprüft werden.

Fakt 2: Wärme und Feuchtigkeit erhöhen die Formaldehyd-Abgabe

Wusstest du?

Formaldehyd-Ausdünstungen steigen stark an, wenn die Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit zunimmt – z. B. im Sommer oder durch Fußbodenheizungen. Das kann die Konzentration in der Raumluft vervielfachen.Praxisbezug: In warmen, schlecht gelüfteten Räumen entsteht ein unsichtbares Risiko – regelmäßiges Stoßlüften ist entscheidend!

Arbeitsmedizinische Vorsorge und betriebliche Nachweise

Für Tätigkeiten mit Formaldehyd schreibt die Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) vor, dass Unternehmen Vorsorgeuntersuchungen anbieten müssen. Bei intensiver oder regelmäßiger Belastung werden verpflichtende Untersuchungen notwendig. Dabei werden unter anderem Lungenfunktion und mögliche Sensibilisierungen überprüft.

Die Dokumentation spielt eine wesentliche Rolle: Gefährdungsbeurteilungen, Protokolle von Luftmessungen, Nachweise über Schulungen sowie Wartungsunterlagen müssen nachvollziehbar geführt werden. Diese Aufzeichnungen dienen sowohl dem internen Nachweis als auch der Kontrolle durch Aufsichtsbehörden. Die Aufbewahrungsfrist beträgt in der Regel zehn Jahre.

Verantwortung und Sicherheitsbewusstsein im Unternehmen

Gesetze und Technik legen den Rahmen fest, doch ein wirksamer Schutz entsteht erst durch die Haltung im Unternehmen. Wenn Sicherheitskultur gelebt wird, verstehen Beschäftigte Schutzmaßnahmen nicht als Belastung, sondern als Selbstverständlichkeit. Die Führungsebene sollte Verantwortung übernehmen und klare Signale setzen.

Dazu gehört eine offene Kommunikation über Risiken, die Einbindung von Mitarbeitenden in die Gestaltung sicherer Prozesse und eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Arbeitsorganisation. Nur so gelingt es, langfristig ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem auch beim Umgang mit gefährlichen Stoffen Gesundheit erhalten bleibt.

Fazit

Formaldehyd ist aus vielen industriellen Anwendungen nicht wegzudenken. Gleichzeitig stellt es eine ernstzunehmende Gefahr für die Gesundheit dar, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen getroffen werden. Unternehmen müssen mehr tun als gesetzliche Mindestvorgaben zu erfüllen – sie brauchen ein Schutzkonzept, das technisch ausgereift, organisatorisch durchdacht und personell gut verankert ist.

Dazu zählen lufttechnische Lösungen, Schulungen, ärztliche Untersuchungen, korrekte Schutzkleidung und klare Abläufe. Die konsequente Dokumentation aller Maßnahmen schafft Transparenz und Rechtssicherheit. Letztlich entscheidet das tägliche Handeln aller Beteiligten darüber, wie sicher der Arbeitsplatz ist. Der Umgang mit Stoffen wie Formaldehyd wird zur Nagelprobe für die Sorgfalt und das Verantwortungsbewusstsein im Betrieb.

Fakt 3: Luftreiniger mit Aktivkohle helfen gezielt gegen Formaldehyd

Wusstest du?

Nicht jeder Luftreiniger entfernt Formaldehyd! Nur Geräte mit einem spezialisierten Aktivkohle-Filter (nicht nur HEPA) können den Schadstoff effektiv binden und abbauen.Praxisbezug: Beim Kauf auf den Einsatzbereich (VOC-Filter) achten – besonders wichtig in neuen Wohnungen oder bei Verdacht auf Schadstoffbelastung.