Elektrischer Strom ist aus dem modernen Arbeitsalltag nicht wegzudenken. Gleichzeitig birgt er erhebliche Risiken – besonders dann, wenn Betriebsmittel und Anlagen über längere Zeiträume hinweg nicht kontrolliert werden. Es genügt mitunter schon ein unscheinbares, defektes Verlängerungskabel oder eine lose Steckdose, um schwere Unfälle, Sachschäden oder Brände auszulösen. In diesem Zusammenhang gewinnt die DGUV Vorschrift 3 zunehmend an Relevanz. Sie ist nicht nur ein technisches Regelwerk, sondern eine verbindliche Vorgabe zur Unfallvermeidung. Trotzdem wird sie von vielen Unternehmen übersehen oder vernachlässigt – bis es zu einem Zwischenfall kommt und plötzlich Fragen zu Verantwortung, Versicherungsdeckung und Prüfpflichten aufkommen.

Infobox 1: „Jedes fünfte Unternehmen prüft zu spät!“

Laut Branchenschätzungen halten rund 20 % der Betriebe in Deutschland die vorgeschriebenen Prüfintervalle nach DGUV V3 nicht ein. Das kann im Schadensfall den Versicherungsschutz kosten – selbst bei scheinbar kleinen Geräten wie Wasserkochern oder Druckern.

Die DGUV V3 schreibt eindeutig vor, welche elektrischen Betriebsmittel und Anlagen regelmäßig überprüft werden müssen und durch wen. Sie steht in enger Beziehung zu technischen Regelwerken wie DIN VDE 0701-0702 sowie zur Betriebssicherheitsverordnung. Wer diese Vorgaben ignoriert oder falsch umsetzt, riskiert nicht nur Ordnungsgelder, sondern auch Verletzungen von Mitarbeitenden oder im schlimmsten Fall Todesfälle. Deshalb ist ein solides Grundverständnis dieser Vorschrift für alle Betriebe – unabhängig von Branche oder Größe – unerlässlich.

Rechtlicher Rahmen und Ziel der DGUV Vorschrift 3

Die DGUV Vorschrift 3 ist ein Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung. Sie schützt Beschäftigte vor Gefährdungen durch elektrischen Strom beim Einsatz von Betriebsmitteln und Anlagen. Ihre rechtliche Grundlage findet sich im Siebten Buch des Sozialgesetzbuches. Gemeinsam mit der Betriebssicherheitsverordnung sowie einschlägigen DIN-VDE-Normen bildet sie ein Sicherheitsnetz, das den Schutz von Menschen und Sachwerten unterstützt.

Konkret verpflichtet die Vorschrift Betreiber dazu, elektrische Anlagen und Geräte regelmäßig überprüfen zu lassen. Dabei sind sowohl fest installierte Einrichtungen als auch bewegliche Geräte betroffen – etwa Server, Netzteile oder Kaffeemaschinen. Die Überprüfung dient dazu, technische Mängel frühzeitig zu entdecken und rechtzeitig zu beheben, bevor es zu Schäden kommt.

Was muss kontrolliert werden und wie oft?

Die Regelung unterscheidet zwischen fest installierten und beweglichen elektrischen Betriebsmitteln. Erstere sind dauerhaft mit dem Gebäude verbunden – beispielsweise Unterverteilungen oder Deckenleuchten. Letztere können beliebig versetzt werden und werden über Stecker betrieben, etwa Bohrmaschinen oder Laptops.

Die Häufigkeit der Überprüfungen richtet sich nach Art, Nutzungsdauer und Beanspruchung der Geräte. Zusätzlich wird sie durch die Ergebnisse einer betrieblichen Gefährdungsbeurteilung beeinflusst. Geräte im Bürobereich müssen oft nur alle zwei Jahre geprüft werden, während Werkzeuge in der Produktion bereits nach wenigen Monaten erneut untersucht werden müssen. Es gibt keine pauschale Regel – entscheidend ist das individuelle Gefährdungspotenzial.

Infobox 2: „Nicht nur Elektriker dürfen prüfen“

Viele glauben, dass ausschließlich externe Elektriker prüfen dürfen. Tatsächlich können auch interne Mitarbeiter prüfen, sofern sie als „Elektrofachkraft“ qualifiziert sind – also über entsprechende Fachkenntnisse, Erfahrung und regelmäßige Schulung verfügen.

Wer ist befugt zur Durchführung der Prüfung?

Nicht jede Person darf elektrische Prüfungen vornehmen. Erforderlich ist eine spezielle Qualifikation. Diese befugten Personen müssen fundierte Kenntnisse über elektrotechnische Zusammenhänge besitzen und in der Lage sein, mögliche Gefahren richtig einzuschätzen. Diese Eignung kann durch Ausbildung, Erfahrung und regelmäßige Fortbildung erworben werden.

Viele Unternehmen ziehen externe Dienstleister hinzu, um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen. Diese bringen neben ihrem Fachwissen häufig auch moderne Messtechnik und spezielle Softwarelösungen mit. Entscheidend ist, dass Nachweise über die fachliche Befähigung jederzeit vorgelegt werden können – insbesondere im Fall eines Vorfalls.

Dokumentation und mögliche rechtliche Folgen

Es reicht nicht aus, Prüfungen lediglich durchzuführen. Jede Prüfung muss schriftlich oder digital dokumentiert werden. Die Aufzeichnungen müssen Informationen zum Prüfdatum, zur Art der Prüfung, zu gemessenen Werten sowie zu erkannten Mängeln enthalten. Außerdem sind Hinweise zu möglichen Maßnahmen und zur weiteren Nutzung zu ergänzen.

Wenn Prüfungen unterbleiben oder fehlerhaft ausgeführt werden, drohen ernsthafte Konsequenzen. Kommt es zu einem Unfall, kann die gesetzliche Unfallversicherung Leistungen einschränken oder ganz verweigern. Auch zivilrechtliche und strafrechtliche Folgen für Verantwortliche sind denkbar. Ohne gültige Prüfprotokolle verliert ein Unternehmen im Ernstfall wichtige rechtliche Grundlagen.

Wie Prüfungen im Unternehmen organisiert werden können

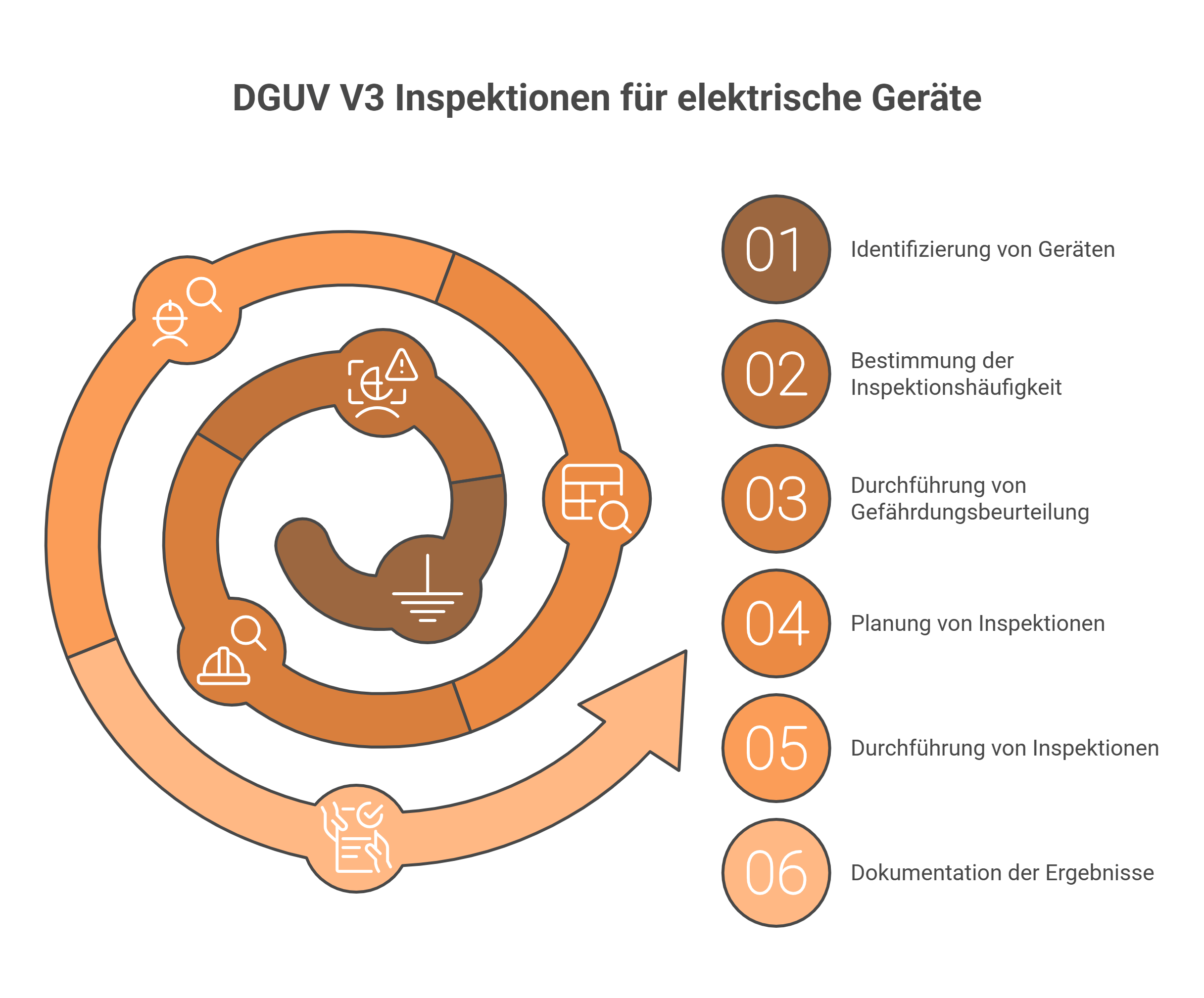

Um die Prüfungspflicht strukturiert umzusetzen, ist zunächst eine vollständige Erfassung aller elektrischen Geräte notwendig. Auf Basis dieser Erhebung lassen sich individuelle Prüffristen ableiten. Im Anschluss empfiehlt es sich, ein Prüfkonzept zu erstellen, das Zuständigkeiten, Abläufe und Fristen festlegt. Digitale Lösungen, etwa Prüf-Apps oder Wartungssoftware, können helfen, Übersicht zu behalten und Fristüberschreitungen zu vermeiden.

Darüber hinaus sollte betriebsintern ein Bewusstsein für das Thema elektrische Sicherheit geschaffen werden. Schulungen und Hinweise im Arbeitsumfeld fördern die Aufmerksamkeit für potenzielle Gefahren. Bereits kleine Maßnahmen können dazu führen, dass Schäden vermieden werden – etwa das frühzeitige Melden beschädigter Netzkabel.

Infobox 3: „Jede Prüfung muss dokumentiert werden – digital ist erlaubt“

Die Dokumentationspflicht nach DGUV V3 ist rechtlich bindend. Ein lückenloses Prüfprotokoll muss jederzeit vorzeigbar sein – auch digitale Prüfberichte (z. B. als PDF oder in einer Prüfsoftware) sind zulässig, solange sie revisionssicher archiviert sind.

Fazit

Die DGUV Vorschrift 3 ist ein zentrales Regelwerk für den sicheren Umgang mit elektrischen Anlagen und Geräten im Unternehmen. Sie verpflichtet zur regelmäßigen Kontrolle technischer Ausstattungen und fordert eine sorgfältige Dokumentation der Ergebnisse. Verstöße können nicht nur teuer werden, sondern im schlimmsten Fall Menschenleben gefährden.

Unternehmen, die systematisch vorgehen und ihre Prüfungen gut organisieren, schaffen sich mehr als nur Rechtssicherheit. Sie schützen ihre Mitarbeitenden, sichern ihre Betriebsfähigkeit und vermeiden unangenehme Überraschungen bei Kontrollen oder Schadensfällen. Der Aufwand, der mit einer sauberen Umsetzung verbunden ist, steht in keinem Verhältnis zu den Schäden, die durch Unachtsamkeit entstehen können. Eine übersehene Steckdose kann mehr kosten als ein ganzer Prüftag – sowohl finanziell als auch menschlich.