Viele Gefahren am Arbeitsplatz sind sichtbar, greifbar oder durch Warnschilder eindeutig zu erkennen. Doch es gibt Risiken, die sich dem bloßen Auge entziehen. Sie wirken langsam, fast unbemerkt, und entfalten ihre Wirkung oft erst nach längerer oder wiederholter Einwirkung. Zu diesen verdeckten Belastungen zählt die Aufnahme gesundheitsschädlicher Substanzen über die Haut – bekannt als Hautresorption – und die damit verbundenen Reaktionen wie Haut- oder Atemwegssensibilisierung. Obwohl dieser Mechanismus in zahlreichen Berufen eine Rolle spielt, bleibt er häufig unbeachtet. Dabei kann der Kontakt mit bestimmten Stoffen über die Haut langfristige Beschwerden verursachen und die berufliche Laufbahn nachhaltig beeinflussen.

Allergische Reaktionen, die durch Einatmen oder Hautkontakt ausgelöst werden, können schwere Krankheitsverläufe nach sich ziehen. Nicht selten führen sie zu chronischen Leiden, ständiger Medikamenteneinnahme oder zum Ausscheiden aus dem Beruf. Arbeitsbereiche, in denen Menschen regelmäßig mit Dämpfen, Staub, Chemikalien oder anderen reizenden Substanzen umgehen, gelten dabei als besonders gefährdet. Die nachfolgenden Abschnitte beleuchten die zugrunde liegenden Prozesse, typische Stoffe mit sensibilisierendem Potenzial und Möglichkeiten zur Vorbeugung – ein Thema, das mehr Aufmerksamkeit in der betrieblichen Praxis verdient.

Hautresorption: Der stille Zugang zum Körper

Die Haut dient als äußere Schutzhülle des Körpers – doch sie ist keine undurchdringliche Barriere. Verschiedene Substanzen können ihre äußeren Schichten durchdringen, sich im Gewebe anreichern oder bis in den Blutkreislauf vordringen. Dieser Vorgang wird als Hautresorption bezeichnet. Wie stark und wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt unter anderem von der Beschaffenheit der Substanz, der Dauer des Hautkontakts und dem Zustand der Haut ab. Auch Wärme, Feuchtigkeit und Hautverletzungen beeinflussen die Aufnahmefähigkeit deutlich.

Im Alltag kann Hautkontakt mit reizenden oder sensibilisierenden Stoffen schneller entstehen, als vermutet. Rückstände auf Werkzeugen, Sprühnebel, verunreinigte Kleidung oder feinste Tröpfchen in der Raumluft können ausreichen, um Substanzen auf die Haut zu bringen. Besonders empfindlich reagieren Hautareale, die häufig gewaschen oder mechanisch beansprucht werden. Ist die natürliche Schutzfunktion bereits angegriffen, steigt das Risiko deutlich.

80 % aller beruflichen Hautkrankheiten gehen auf allergische Reaktionen zurück

Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) sind vier von fünf berufsbedingten Hauterkrankungen allergisch bedingt – viele davon ausgelöst durch sensibilisierende Stoffe wie Metalle, Epoxide oder Reinigungschemikalien.

Folge: Früher Hautkontakt kann langfristig zu berufsunfähiger Dermatitis führen.

Wenn die Haut sich wehrt: Allergische Reaktionen durch wiederholten Kontakt

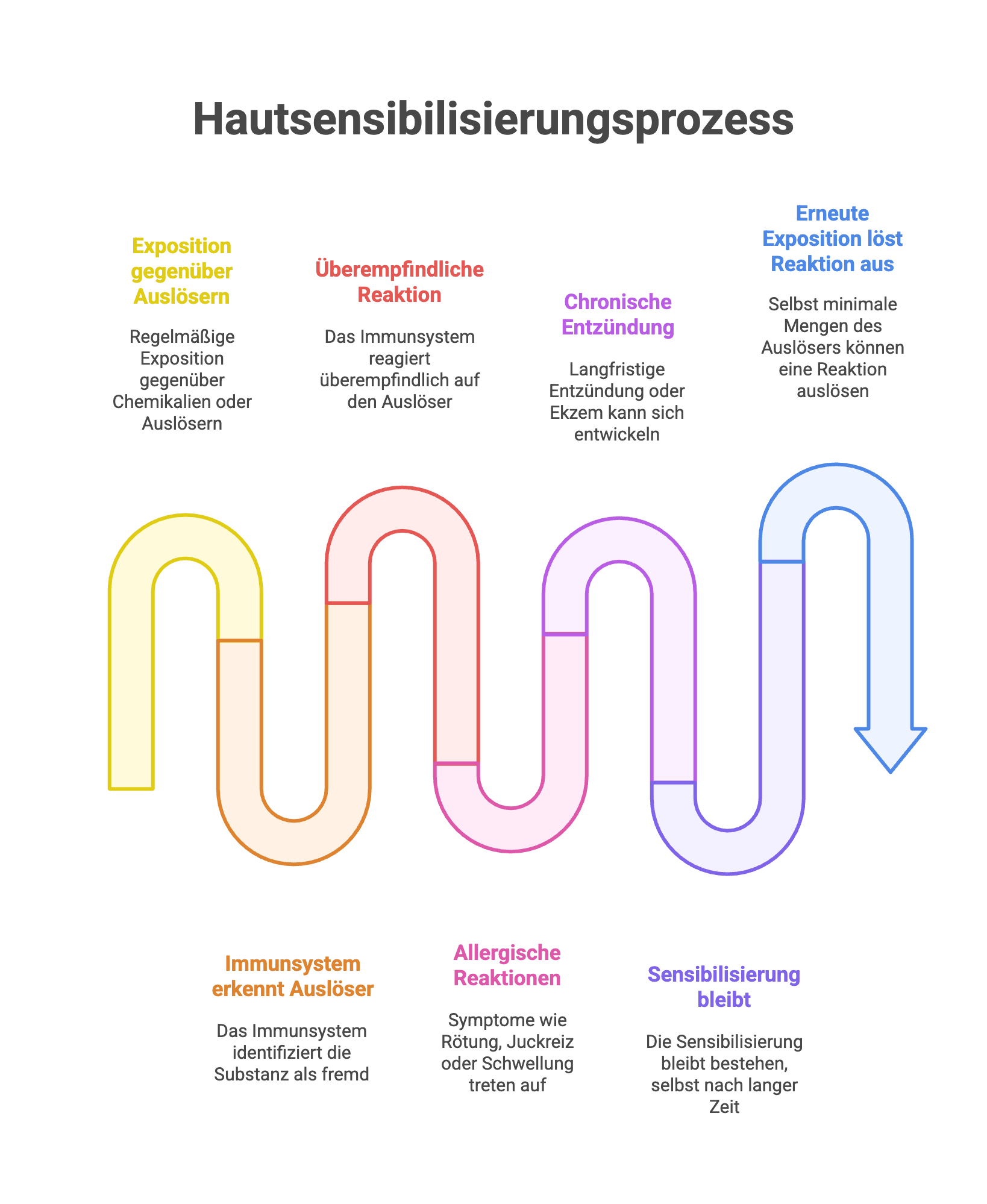

Wird die Haut regelmäßig mit bestimmten Chemikalien oder anderen Auslösern konfrontiert, kann es zu einer sogenannten Sensibilisierung kommen. Dabei registriert das Immunsystem die Substanz als „fremd“ und reagiert zunehmend überempfindlich. Die Folge sind allergische Reaktionen, die sich an der Hautoberfläche als Rötung, Juckreiz oder Schwellung bemerkbar machen. Später können sich chronische Entzündungen oder Ekzeme entwickeln.

Einmal sensibilisiert, bleibt diese Reaktion bestehen. Bereits minimale Mengen des auslösenden Stoffes können eine erneute Reaktion hervorrufen – unabhängig davon, wie lange der letzte Kontakt zurückliegt. Besonders tückisch: Der Weg zur Sensibilisierung verläuft schleichend, oft unbemerkt. Die Beschwerden treten manchmal erst nach Monaten oder Jahren auf. In vielen Arbeitsfeldern sind Beschäftigte bekannten Auslösern ausgesetzt: etwa Nickelverbindungen, Konservierungsmitteln, Latex oder bestimmten Epoxidharzen.

Sensibilisierung bleibt – ein Leben lang

Eine einmal ausgelöste Sensibilisierung auf einen Stoff ist irreversibel. Bereits kleinste Mengen können dauerhaft starke Reaktionen auslösen – auch nach Jahren ohne Exposition.

Wichtig: Frühzeitige Schutzmaßnahmen sind entscheidend, da Heilung nicht möglich ist.

Über die Luft ins System: Die Gefahr der Atemwegssensibilisierung

Neben der Haut kann auch die Lunge betroffen sein. Werden sensibilisierende Stoffe eingeatmet, etwa in Form von Gasen, Dämpfen oder Staub, können sie die Schleimhäute der Atemwege reizen und eine Überreaktion des Immunsystems auslösen. Die entstehende Atemwegssensibilisierung zeigt sich meist durch Husten, Engegefühl in der Brust oder Luftnot. Bei anhaltender Belastung kann sich daraus ein allergisches Asthma entwickeln, das dauerhaft medizinische Betreuung erforderlich macht.

Ein erhöhtes Risiko besteht für Personen, die regelmäßig in Umgebungen mit starker Luftbelastung arbeiten – etwa in Lackierereien, Bäckereien, der Landwirtschaft oder der Metallverarbeitung. Auch Desinfektionsmittel, Mehlstaub, Schweißrauche oder Enzyme in Reinigungsprodukten zählen zu den bekannten Auslösern. Frühzeitige Erkennung ist entscheidend, denn bei fortgeschrittener Erkrankung kann bereits das Betreten kontaminierter Arbeitsbereiche Beschwerden auslösen.

Gefährdete Tätigkeiten und Branchen

Arbeitsplätze mit regelmäßigem Kontakt zu gefährlichen Substanzen oder belasteter Raumluft bergen ein deutlich erhöhtes Risiko für Sensibilisierungen. Besonders betroffen sind Berufe in der chemischen Industrie, im Gesundheitswesen, bei Reinigungsdiensten, in der Metallverarbeitung oder in der Baubranche. Auch Friseurhandwerk, Textilindustrie oder Laborberufe weisen ein hohes Expositionspotenzial auf.

Oft reicht schon ein unzureichender Handschutz, eine fehlende Absaugung oder die falsche Lagerung von Chemikalien aus, um sensible Haut oder Atemwege regelmäßig zu belasten. Selbst Arbeitsbereiche, in denen keine direkte Arbeit mit Gefahrstoffen stattfindet, können problematisch sein – etwa durch indirekte Belastung über Kleidung, Werkzeug oder Raumluft.

Hautresorption wird oft unterschätzt

Viele Substanzen gelangen schneller über die Haut in den Körper als über den Mund – insbesondere bei fettlöslichen Chemikalien und geschädigter Hautbarriere.

Konsequenz: Auch bei Kontakt ohne sichtbare Reizung kann es zu inneren Gesundheitsfolgen kommen.

Vorbeugen statt behandeln: Schutzmaßnahmen im Alltag

Da Sensibilisierungen nicht rückgängig gemacht werden können, steht der Schutz an erster Stelle. Persönliche Schutzmittel wie geeignete Handschuhe, Schutzbrillen und Atemschutzmasken gehören zur Grundausstattung in gefährdeten Bereichen. Ebenso wichtig ist ein durchdachter Hautschutzplan mit abgestimmten Reinigungs- und Pflegeprodukten, um die natürliche Schutzfunktion der Haut zu erhalten.

Eine gründliche Gefährdungsbeurteilung hilft, potenzielle Expositionsquellen zu identifizieren. Darauf aufbauend lassen sich technische Maßnahmen wie Absauganlagen, automatische Dosiersysteme oder abgeschlossene Arbeitsbereiche umsetzen. Auch klare Betriebsanweisungen, regelmäßige Unterweisungen und ein systematisches Hygienekonzept tragen zur Sicherheit bei. Entscheidend ist, dass Schutzmaßnahmen verständlich kommuniziert, regelmäßig überprüft und konsequent umgesetzt werden.

Fazit: Unsichtbare Risiken brauchen sichtbares Handeln

Sensibilisierende Stoffe wirken leise, aber tiefgreifend. Haut- und Atemwegssensibilisierungen gehören zu den häufigsten arbeitsbedingten Erkrankungen und führen nicht selten zu Einschränkungen im Berufsleben oder dauerhafter Medikation. Die Aufnahme über die Haut oder die Atmung erfolgt oft unbemerkt – ihre Folgen zeigen sich dagegen deutlich und meist unumkehrbar.

Ein achtsamer Umgang mit reizenden Substanzen, das frühzeitige Erkennen von Beschwerden und konsequent angewandte Schutzmaßnahmen sind unerlässlich. Wer Verantwortung für Arbeitsumgebungen trägt, sollte diese Gefahren nicht unterschätzen. Denn jeder Kontakt zählt – und jede vermiedene Exposition schützt vor langfristigem Schaden. Die Gesundheit von Haut und Atemwegen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern Ergebnis einer klaren Haltung und entschlossener Umsetzung im betrieblichen Alltag.