Nach längerer Krankheit fällt es vielen Menschen schwer, in das Arbeitsleben zurückzukehren. Körperliche Einschränkungen, psychische Belastungen oder Zweifel an der eigenen Belastbarkeit stehen dem Neustart häufig im Weg. Zusätzlich stellen betriebliche Abläufe oder fehlende Strukturen eine Hürde dar. Gleichzeitig gewinnt die Wiedereingliederung an Relevanz – nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch mit Blick auf den Zusammenhalt in Betrieben und die nachhaltige Gestaltung von Arbeitsverhältnissen. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert eines sanften Wiedereinstiegs für das Miteinander im Team und die Stabilität ihrer Belegschaft.

Gesetzliche Regelungen bieten einen verlässlichen Rahmen, während praxiserprobte Modelle wie das sogenannte „Hamburger Modell“ konkrete Ansätze liefern. Dennoch verläuft keine Rückkehr in den Job wie die andere. Jede Situation erfordert ein auf die Person und den Arbeitsplatz abgestimmtes Vorgehen. Im Folgenden wird dargestellt, wie Wiedereingliederung funktioniert, welche rechtlichen Grundlagen greifen und welche Rolle medizinische, betriebliche und persönliche Aspekte dabei spielen. Darüber hinaus geht es um typische Hürden, umsetzbare Lösungen und hilfreiche Wege, die Rückkehr gut zu gestalten – sowohl aus Sicht der Unternehmen als auch der betroffenen Menschen selbst.

Was ist Wiedereingliederung?

Wiedereingliederung beschreibt den allmählichen beruflichen Wiedereintritt nach einer langen Krankheitsphase. Das Ziel besteht darin, den Übergang von der Arbeitsunfähigkeit hin zur vollen Tätigkeit möglichst reibungslos zu gestalten. Dabei wird nicht erwartet, dass jemand sofort wieder voll belastbar ist – vielmehr erfolgt der Einstieg in angepassten Schritten. Beginnend mit wenigen Stunden täglich steigert sich der Arbeitsumfang über mehrere Wochen hinweg, bis die reguläre Tätigkeit wieder aufgenommen werden kann.

Diese Form des Wiedereinstiegs ist freiwillig und beruht auf dem Einverständnis aller Beteiligten – insbesondere zwischen Arbeitgeber und betroffener Person. Gesetzlich empfohlen, aber nicht verpflichtend, ist sie im Sozialgesetzbuch V (§ 74) beschrieben. Damit sie gelingt, braucht es die Zustimmung des behandelnden Arztes sowie die Bereitschaft des Unternehmens, passende Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Betriebsärzten oder Personalverantwortlichen ist dafür essenziell.

Fakt 1: Wiedereingliederung ist keine gesetzliche Pflicht – aber oft der Schlüssel zum erfolgreichen Neustart

Wichtig zu wissen: Weder Arbeitnehmer noch Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, eine stufenweise Wiedereingliederung (z. B. nach dem Hamburger Modell) durchzuführen. Sie ist jedoch ein bewährtes Instrument, um nach längerer Krankheit sanft und nachhaltig in den Arbeitsalltag zurückzukehren.

Rechtliche Grundlagen der Wiedereingliederung

Die gesetzliche Verankerung findet sich in § 74 des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V). Dort ist die stufenweise Rückkehr ins Arbeitsleben als Teil einer medizinischen Maßnahme beschrieben. Während dieser Zeit erhalten die betroffenen Personen weiter Zahlungen durch die Krankenkasse, etwa in Form von Krankengeld oder Übergangsgeld. Arbeitgeber sind in dieser Phase finanziell entlastet, da sie keinen Lohn zahlen müssen.

Dennoch braucht es die Bereitschaft des Betriebs, den Weg zurück zu unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel reduzierte Arbeitszeiten, erleichterte Aufgaben oder interne Ansprechpartner. Betriebe mit mehr als 20 Mitarbeitenden sind außerdem verpflichtet, ein sogenanntes Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anzubieten, sobald bestimmte Fehlzeiten überschritten wurden. Dieses Verfahren bietet eine zusätzliche Unterstützung, um den beruflichen Wiedereinstieg zielgerichtet zu gestalten.

Das Hamburger Modell im Überblick

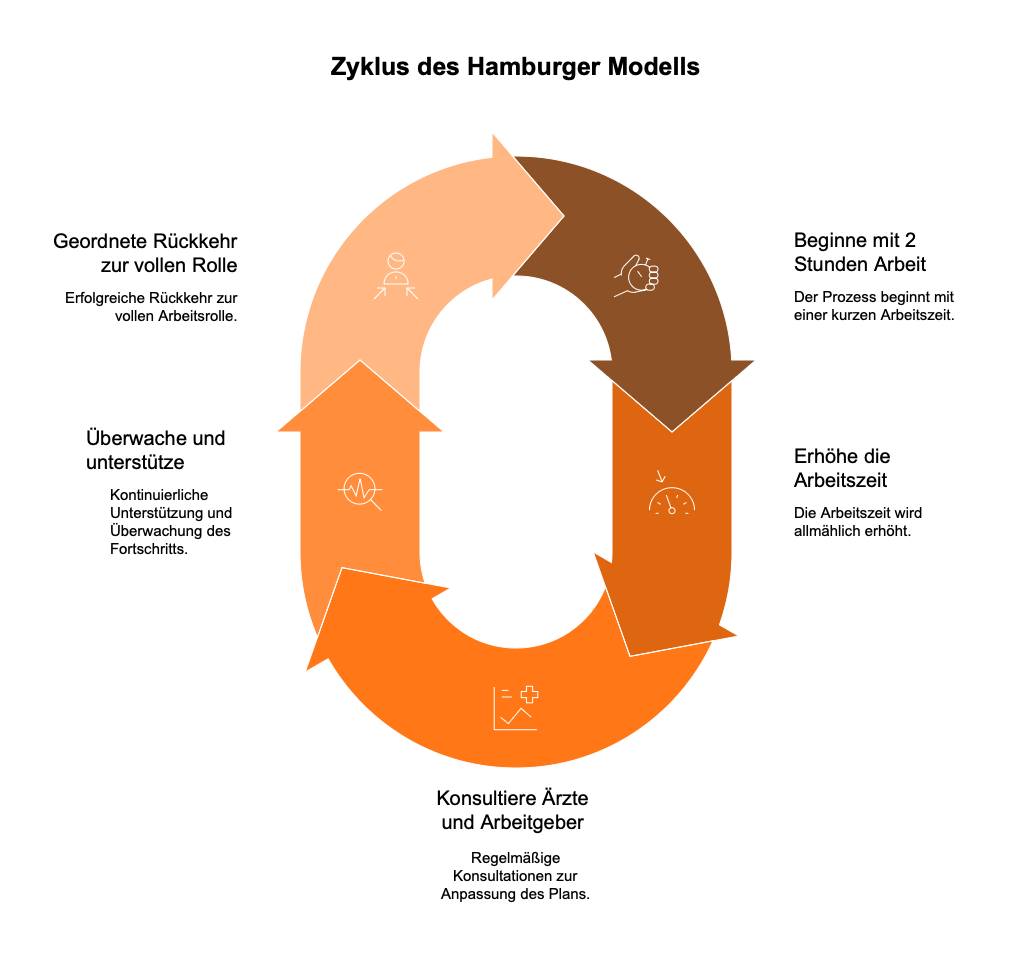

Das Hamburger Modell ist eine häufig genutzte Form der Wiedereingliederung. Es wurde ursprünglich in Norddeutschland entwickelt und gilt mittlerweile bundesweit als bewährte Praxis. Im Kern geht es darum, dass Menschen nach längerer Krankheit schrittweise an ihre Tätigkeit herangeführt werden. Dabei beginnt der Alltag häufig mit zwei Stunden täglicher Arbeit. In regelmäßigen Abständen wird diese Zeit erhöht – individuell abgestimmt und in enger Absprache mit Ärzten und Arbeitgebern.

Dieses Vorgehen bietet Sicherheit für beide Seiten. Die betroffene Person kann sich in ihrem eigenen Tempo an neue Anforderungen gewöhnen, ohne sich überfordert zu fühlen. Gleichzeitig kann das Unternehmen den Wiedereinstieg begleiten und mitgestalten. Rückschläge lassen sich besser auffangen, und die Rückkehr in die volle Rolle erfolgt geordnet. Vor allem in körperlich oder seelisch belastenden Berufen ist dieses Modell hilfreich, um Belastungen langsam zu steigern.

Herausforderungen bei der Rückkehr in den Beruf

In der Realität zeigen sich trotz aller Konzepte und Möglichkeiten zahlreiche Schwierigkeiten. Eine der größten Hürden ist der Spagat zwischen Gesundheitszustand und Arbeitsanforderung. Wenn der Aufbau der Arbeitszeit zu schnell erfolgt oder die Aufgaben nicht angepasst werden, kann das zu Rückfällen führen. Ebenso problematisch ist eine unzureichende Kommunikation im Team oder mit Vorgesetzten. Fehlendes Verständnis oder Druck von außen verschärfen oft die Unsicherheit der zurückkehrenden Person.

Besonders sensibel ist die Wiedereingliederung bei psychischen Erkrankungen. Hier sind Vertrauen, Geduld und Respekt entscheidend. Ungeeignete Aufgaben oder zu frühe Erwartungen können den gesamten Prozess gefährden. Manche Unternehmen verfügen über Erfahrung und interne Abläufe, andere stehen noch am Anfang. Was hilft, ist ein offener Umgang, klare Absprachen und ein Klima, in dem Rückfragen erlaubt sind. Denn Rückkehr bedeutet nicht nur, körperlich anwesend zu sein – sondern sich auch wieder zugehörig zu fühlen.

Fakt 2: Die Lohnfortzahlung bleibt bei der Wiedereingliederung in den Händen der Krankenkasse

Während der Wiedereingliederung zahlt nicht der Arbeitgeber den Lohn – Betroffene erhalten weiterhin Krankengeld von ihrer Krankenkasse. So bleibt die Rückkehr risikofrei für beide Seiten und ist besonders attraktiv für kleinere Betriebe.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn Mitarbeitende innerhalb von zwölf Monaten mehr als sechs Wochen krankheitsbedingt ausfallen. Es dient dazu, gemeinsam Wege zu finden, wie die Arbeit weiter ausgeübt werden kann – ohne gesundheitliche Risiken zu verschärfen. Eingeleitet wird es durch eine schriftliche Einladung des Arbeitgebers. Das Verfahren ist freiwillig, darf aber nicht mit Nachteilen bei Ablehnung verknüpft sein.

Im Rahmen des BEM können verschiedene Akteure beteiligt sein: der Betriebsarzt, die Schwerbehindertenvertretung, externe Berater oder der Personalbereich. Gemeinsam mit der betroffenen Person werden Arbeitsabläufe, Arbeitsplatzbedingungen oder persönliche Anliegen besprochen. Ziel ist eine langfristige Lösung, die sowohl den beruflichen Erhalt als auch die Gesundheit berücksichtigt. Neben technischen Hilfsmitteln spielen auch organisatorische Anpassungen oder Qualifizierungen eine Rolle.

Fakt 3: Eine Wiedereingliederung kann auch nach psychischen Erkrankungen sehr erfolgreich sein

Studien zeigen: Individuell angepasste Wiedereingliederungsmodelle verbessern die langfristige Rückkehrquote nach psychischen Erkrankungen deutlich. Besonders wichtig sind dabei Vertrauen, Flexibilität und die Unterstützung durch ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM).

Individuelle Wege zurück in den Arbeitsalltag

Jede Rückkehr in das Berufsleben verläuft unterschiedlich. Während manche schnell wieder Sicherheit finden, brauchen andere mehr Zeit und Unterstützung. Wichtig ist, dass die Planung der Wiedereingliederung die persönliche Situation berücksichtigt – von der gesundheitlichen Belastbarkeit bis zur Art der Tätigkeit. Ein starrer Ablauf hilft hier selten. Vielmehr braucht es Flexibilität, Offenheit und gegenseitige Rücksichtnahme.

Besonders nach psychischen Erkrankungen erweist sich eine feinfühlige Vorgehensweise als sinnvoll. Dabei geht es nicht nur um Stundenpläne, sondern auch um die Frage: Welche Aufgaben sind im Moment machbar? Was löst Stress aus? Welche Unterstützung tut gut? Unternehmen, die Rückkehrende aktiv einbinden und ihre Erfahrungen ernst nehmen, schaffen eine vertrauensvolle Grundlage. Denn die Rückkehr ins Arbeitsleben bedeutet mehr als einen Platz am Schreibtisch – sie bedeutet Teilhabe, Selbstbestimmung und eine neue Perspektive.

Fazit

Wiedereingliederung nach längerer Krankheit eröffnet die Chance auf einen Neubeginn unter angepassten Bedingungen. Sie unterstützt Menschen dabei, Schritt für Schritt wieder Verantwortung zu übernehmen, und trägt gleichzeitig zur Stabilität innerhalb von Teams und Betrieben bei. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen bieten Orientierung, Modelle wie das Hamburger Modell eine bewährte Struktur. Doch das Gelingen hängt maßgeblich davon ab, wie die Umsetzung gestaltet wird.

Ein guter Neustart gelingt dann, wenn Vertrauen vorhanden ist, die Kommunikation stimmt und Spielraum für individuelle Lösungen besteht. Wer in seinem Tempo zurückkehren kann, fühlt sich sicherer und motivierter. Auch Betriebe profitieren davon, wenn sie diese Rückkehr nicht als Belastung, sondern als gemeinsame Aufgabe begreifen. So wird Wiedereingliederung zu einem wichtigen Teil eines achtsamen und zukunftsfähigen Arbeitsumfelds – jenseits von starren Vorgaben und mit dem Blick für das Mögliche.