Brände, technische Störungen oder andere Notfälle treten meist plötzlich auf – und wenn sie eintreten, entscheidet oft der Augenblick. In solchen Situationen sind Flucht- und Rettungswege keine bloßen Durchgänge, sondern lebenserhaltende Strukturen. Es genügt nicht, dass sie vorhanden sind – sie müssen jederzeit nutzbar, gut sichtbar und baulich durchdacht sein. Was im Alltag selten auffällt, wird im Notfall zur lebensrettenden Voraussetzung. Die Vorschriften und Regelwerke dienen daher nicht nur der Planung, sondern sie schützen Menschen. Der folgende Text zeigt, wie diese Wege entworfen, umgesetzt und betreut werden – und welche rechtlichen und praktischen Anforderungen damit verbunden sind.

Gesetzliche Grundlagen und technische Vorgaben

In Deutschland regeln mehrere Verordnungen und Normen, wie Flucht- und Rettungswege beschaffen sein müssen. Besonders die Arbeitsstättenverordnung verpflichtet Unternehmen dazu, sichere Wege für die schnelle Räumung ihrer Gebäude zu schaffen. Ergänzt wird sie durch die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.3), die wichtige Details zur praktischen Umsetzung enthalten.

Ergänzend greifen baurechtliche Vorgaben aus der Musterbauordnung sowie technische Normen wie die DIN EN 1838 für Notbeleuchtung und die DIN EN ISO 7010 zur Kennzeichnung von Fluchtwegen. Diese Dokumente legen Maße, Eigenschaften und Anforderungen an Materialien, Beleuchtung und Zugänglichkeit fest. Sie bilden das Rückgrat für sichere Wegführungen – sowohl in Neubauten als auch bei Umbauten oder Nachrüstungen.

Fakt 1: Blockierte Fluchtwege sind ein häufiger Mangel bei Brandschutzkontrollen

Bei rund 40 % der Brandschutzbegehungen in Unternehmen werden versperrte oder zugestellte Flucht- und Rettungswege beanstandet.

Tipp: Wege regelmäßig kontrollieren – auch kurzfristig abgestellte Kartons oder Möbel stellen ein Risiko dar.

Gestaltung und Anforderungen an Wege für die Evakuierung

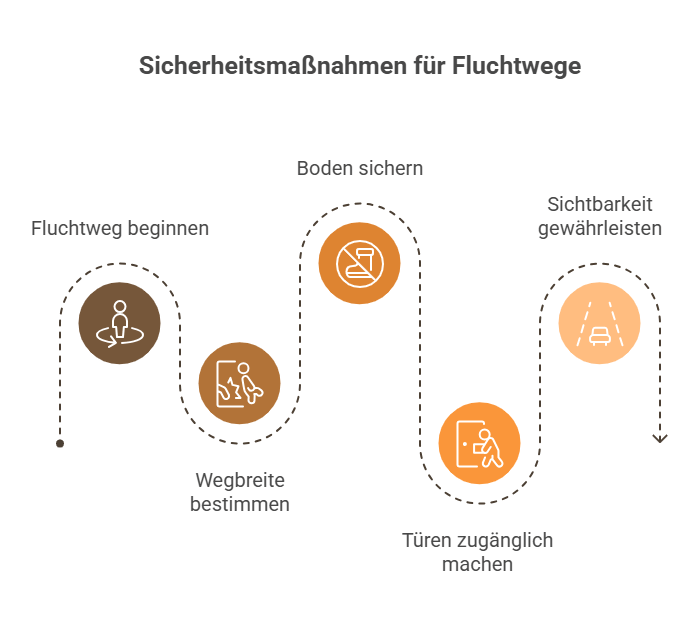

Ein sicherer Fluchtweg beginnt nicht erst an der nächsten Außentür. Er muss bereits innerhalb des Arbeitsbereichs klar erkennbar und jederzeit begehbar sein. Die Wegbreite richtet sich nach der Anzahl der Personen, die im Notfall diesen Weg nutzen müssen. Häufig wird eine Mindestbreite von rund 90 Zentimetern verlangt. Bei höheren Personenzahlen oder speziellen Risiken sind breitere Ausgänge erforderlich.

Der Boden muss trittsicher und frei von Stolperstellen sein. Abgelegte Kartons, offene Kabel oder provisorisch abgestellte Möbelstücke stellen akute Gefahrenquellen dar. Türen entlang der Wege müssen sich einfach und schnell öffnen lassen. Feststellanlagen, Türfreigabesysteme und mechanische Notöffner sorgen dafür, dass Fluchtwege auch bei Panik zugänglich bleiben. Entscheidend ist auch die Sichtbarkeit: Wege dürfen nicht im Verborgenen liegen. Sie müssen eindeutig markiert und bei Bedarf selbst ohne Licht auffindbar sein.

Beleuchtung und Beschilderung in Notfällen

Wenn die Stromversorgung ausfällt, bleibt oft nur die Sicherheitsbeleuchtung. Diese muss mindestens eine Stunde lang betriebsbereit sein und für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Die Norm DIN EN 1838 schreibt nicht nur die Leuchtdauer vor, sondern auch, wo Leuchten angebracht sein müssen und wie hell sie sein sollen. Nur so lässt sich eine Orientierung auch bei Rauch oder Dunkelheit sicherstellen.

Die Beschilderung erfolgt mit standardisierten Piktogrammen, die international verständlich sind. Diese Schilder müssen dauerhaft angebracht sein und entweder elektrisch beleuchtet oder mit nachleuchtenden Materialien versehen sein. Die Ausrichtung erfolgt stets in Fluchtrichtung, und Abzweigungen oder Richtungswechsel müssen durch zusätzliche Pfeile klar kenntlich gemacht werden. In komplexen Gebäuden hilft zusätzlich ein übersichtlicher Rettungsplan, der an zentralen Stellen ausgehängt wird.

Fakt 2: Fluchtwegschilder müssen auch bei Stromausfall sichtbar sein

Laut DIN EN 1838 ist eine Notbeleuchtung mit einer Mindestleuchtdauer von 1 Stunde Pflicht, damit Fluchtwege auch bei Stromausfall sicher genutzt werden können.

Selbstleuchtende (photolumineszente) Schilder sind dafür nur unter bestimmten Bedingungen ausreichend.

Organisation, Zuständigkeit und tägliche Praxis

Auch der beste Weg nützt nichts, wenn er im Alltag nicht freigehalten wird. Deshalb spielt die betriebliche Organisation eine entscheidende Rolle. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für den Zustand und die Überwachung der Wege. Dazu zählen regelmäßige Sichtkontrollen, festgelegte Wartungsintervalle und die Dokumentation aller Maßnahmen. Die Bestellung eines Brandschutzbeauftragten kann hierbei entlastend wirken.

Damit Wege im Ernstfall genutzt werden können, muss auch das Personal entsprechend geschult sein. Beschäftigte sollen wissen, wo sich Notausgänge befinden, wie sie sich bei Alarm verhalten und welche Sammelplätze vorgesehen sind. Regelmäßige Räumungsübungen sind nicht nur gesetzlich empfohlen, sondern helfen, im Notfall ruhig und zielgerichtet zu handeln. Besonders in Schichtbetrieben oder bei hoher Personalfluktuation ist diese Schulung unerlässlich.

Häufige Probleme und Risiken in der Umsetzung

Im Alltag schleichen sich viele kleine Nachlässigkeiten ein, die im Notfall große Auswirkungen haben können. Blockierte Wege, unzureichende Beschilderung oder falsch eingestellte Türmechanismen gehören zu den typischen Problemen, die in Sicherheitsprüfungen häufig auffallen. Auch veraltete oder defekte Sicherheitsleuchten stellen ein unterschätztes Risiko dar.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Integration von Fluchtwegkonzepten in temporär genutzten Gebäudeteilen oder bei baulichen Veränderungen. Übergangsbereiche, Baustellen oder Zwischenlager werden oft improvisiert genutzt, ohne die Rettungswege neu zu bewerten. In solchen Fällen ist eine aktualisierte Gefährdungsbeurteilung zwingend erforderlich, um auf geänderte Nutzungen zu reagieren.

Besonderheiten bei Einrichtungen mit erhöhtem Schutzbedarf

Krankenhäuser, Schulen, Pflegeheime oder Veranstaltungsorte stellen besondere Anforderungen an Rettungswege. Hier ist nicht nur das Fluchtverhalten der Personen zu berücksichtigen, sondern auch deren Mobilität. Personen mit Bewegungseinschränkungen benötigen barrierefreie Ausgänge oder spezielle Hilfsmittel wie Fluchttücher, Evakuierungsmatratzen oder Notfallstühle.

In Einrichtungen mit vielen gleichzeitig anwesenden Personen sind auch Kommunikationssysteme entscheidend. Automatische Durchsagen, Alarmierungsanlagen mit Sprachhinweisen und dynamische Fluchtwegführung mit LED-Markierungen sorgen für Übersicht in unübersichtlichen Situationen. Darüber hinaus müssen Feuerwehr- und Einsatzpläne stets aktuell sein und allen Beteiligten vorliegen.

Fakt 3: Der erste Rettungsweg muss immer ohne Hilfsmittel nutzbar sein

Ein sogenannter „1. Rettungsweg“ muss barrierefrei, jederzeit begehbar und ohne Schlüssel oder Werkzeugenutzbar sein.

Der 2. Rettungsweg (z. B. über eine Leiter oder Außentreppe) darf komplexer gestaltet sein – aber nur als Ergänzung!

Schlussbetrachtung

Flucht- und Rettungswege sind mehr als bauliche Komponenten eines Gebäudes. Sie stellen die Grundlage für Schutz, Ordnung und Handlungssicherheit im Notfall dar. Wer sie professionell plant, regelmäßig prüft und gut sichtbar kennzeichnet, trägt zur Sicherheit aller Personen im Gebäude bei – unabhängig von ihrer Rolle, Funktion oder Mobilität.

Diese Wege stehen sinnbildlich für Verantwortung: gegenüber Mitarbeitenden, Gästen, Besuchern und letztlich auch gegenüber rechtlichen und moralischen Verpflichtungen. Nur wenn Fluchtwege nicht als Formalität, sondern als ständiger Teil des Sicherheitsverständnisses betrachtet werden, können sie ihre Aufgabe im Ernstfall erfüllen. Gebäude sind wandelbar – aber die Aufgabe, Menschen im Notfall den schnellsten und sichersten Ausweg zu bieten, bleibt konstant.