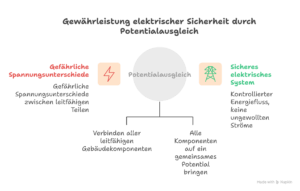

Der Potentialausgleich ist eine der zentralen Maßnahmen im Bereich der elektrischen Sicherheit. Er stellt sicher, dass in einem elektrischen System keine gefährlichen Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Teilen auftreten. Dadurch werden Menschen, Tiere und Sachwerte vor elektrischen Schlägen und Überspannungen geschützt. In Gebäuden, Industrieanlagen und beim Blitzschutz spielt der Potentialausgleich eine Schlüsselrolle, um elektrische Energie kontrolliert abzuleiten und Spannungsdifferenzen auszugleichen. Besonders in modernen Installationen, in denen zahlreiche elektrische Geräte miteinander verbunden sind, ist ein zuverlässiger Potentialausgleich unverzichtbar. Ohne ihn könnten bereits geringe Spannungsabweichungen gefährliche Berührungsspannungen verursachen oder empfindliche Systeme stören.

Ein korrekt ausgeführter Potentialausgleich trägt maßgeblich zur Betriebssicherheit einer elektrischen Anlage bei. Er ist nicht nur ein technisches Detail, sondern eine gesetzlich festgeschriebene Schutzmaßnahme, die in den Normen der DIN VDE 0100 verankert ist. Dabei geht es nicht allein um das Verbinden metallischer Teile, sondern um ein durchdachtes Konzept, das alle leitfähigen Komponenten eines Gebäudes auf ein gemeinsames Potential bringt. Das Ergebnis ist ein System, in dem elektrische Energie sicher fließen kann, ohne ungewollte Ströme oder Spannungen zu erzeugen.

Fakt 1: Ohne Potentialausgleich kann schon eine kleine Spannungsdifferenz gefährlich werden

Zwischen metallischen Teilen – z. B. Rohrleitungen und Gehäusen – können sich gefährliche Berührungsspannungen bilden. Schon 50 Volt Wechselspannung können für Menschen lebensgefährlich sein. Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass solche Spannungsunterschiede gar nicht erst entstehen.

Grundlagen des Potentialausgleichs

Unter Potentialausgleich versteht man das Verbinden aller leitfähigen Teile einer elektrischen Anlage, um sie auf dasselbe elektrische Niveau zu bringen. Auf diese Weise werden Spannungsunterschiede ausgeglichen, die durch Fehlerströme, Überspannungen oder äußere Einflüsse entstehen können. Ziel ist es, gefährliche Berührungsspannungen zu verhindern und den Schutz von Personen und Anlagen sicherzustellen.

In der Elektrotechnik wird zwischen Hauptpotentialausgleich, zusätzlichem Potentialausgleich und Funktionspotentialausgleich unterschieden. Der Hauptpotentialausgleich verbindet zentrale metallische Installationen wie Wasser-, Heizungs- und Gasrohre, Fundamenterder und Schutzleiter miteinander. Er bildet das Grundgerüst der gesamten Schutzmaßnahme. Der zusätzliche Potentialausgleich wird in Bereichen eingesetzt, in denen ein höheres Risiko besteht – etwa in Räumen mit Badewanne oder Dusche, um dort eine erhöhte Sicherheit zu gewährleisten. Der Funktionspotentialausgleich dient der Verbesserung der elektromagnetischen Verträglichkeit und sorgt für störungsarme Signalübertragung.

Technische Umsetzung

Der Potentialausgleich wird über sogenannte Potentialausgleichsschienen umgesetzt. Diese Schienen stellen die zentrale Verbindung zwischen den verschiedenen leitfähigen Teilen und dem Erdungssystem her. Von dort führen Leitungen zu allen relevanten Komponenten, die in den Ausgleich einbezogen werden müssen. Dazu zählen unter anderem metallene Rohrsysteme, Blitzschutzanlagen, Antennensysteme und Gehäuse elektrischer Geräte.

Ein wesentlicher Bestandteil des Potentialausgleichs ist der Fundamenterder. Er wird bereits beim Bau eines Gebäudes in das Fundament integriert und sorgt für eine dauerhafte, niederohmige Verbindung zum Erdreich. Dadurch kann elektrische Energie sicher in den Boden abgeleitet werden, beispielsweise bei einem Fehlerstrom oder einem Blitzeinschlag. In Kombination mit dem Hauptpotentialausgleich entsteht ein geschlossenes Schutzsystem, das elektrische Ströme gezielt kontrolliert.

Fakt 2: Der Potentialausgleich ist Pflicht – auch im Badezimmer

Laut VDE 0100-701 muss in Räumen mit Badewanne oder Dusche ein zusätzlicher Potentialausgleich installiert sein. So wird verhindert, dass Metallteile wie Armaturen, Heizungsrohre oder Duschabtrennungen unterschiedliche elektrische Potentiale annehmen – eine zentrale Schutzmaßnahme für Feuchträume.

Vorschriften und Normen

Die Errichtung und Prüfung des Potentialausgleichs ist in mehreren Normen und Regelwerken festgelegt, insbesondere in der DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-540. Diese Normen definieren die Anforderungen an Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag und an die fachgerechte Ausführung der Verbindungen. Sie regeln, welche Teile miteinander zu verbinden sind, welche Leiterquerschnitte erforderlich sind und wie Prüfverfahren ablaufen müssen. Zudem ist festgelegt, dass die Installation ausschließlich durch qualifizierte Elektrofachkräfte erfolgen darf.

Auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) beschreibt in der DGUV Information 203-001 praxisorientierte Vorgaben für den sicheren Betrieb elektrischer Anlagen. Diese Schrift verdeutlicht, dass der Potentialausgleich eine elementare Schutzmaßnahme darstellt, die regelmäßig überprüft werden sollte. Eine fachgerechte Dokumentation und eine wiederkehrende Kontrolle sind dabei unerlässlich, um die dauerhafte Schutzwirkung zu gewährleisten.

Potentialausgleich in der Praxis

In der täglichen Anwendung findet der Potentialausgleich in nahezu allen elektrischen Anlagen Verwendung. Besonders in Wohngebäuden wird er häufig in Räumen mit erhöhter elektrischer Gefährdung installiert, etwa in Bädern, Küchen oder Kellerräumen. Dort werden leitfähige Bauteile wie Wasserrohre, Heizungsleitungen oder Metallrahmen von Duschabtrennungen mit der Potentialausgleichsschiene verbunden. Dadurch wird verhindert, dass sich bei einem Isolationsfehler gefährliche Spannungen aufbauen.

In industriellen Anlagen ist der Umfang des Potentialausgleichs deutlich größer. Hier müssen zusätzlich Maschinengehäuse, Metallkonstruktionen, Förderanlagen und Steuerungssysteme in das Schutzkonzept eingebunden werden. Auch in der Informations- und Kommunikationstechnik spielt der Potentialausgleich eine entscheidende Rolle. Störspannungen können empfindliche elektronische Komponenten beeinträchtigen oder Fehlfunktionen auslösen. Der Funktionspotentialausgleich stabilisiert das elektrische Umfeld und reduziert elektromagnetische Störungen.

Fakt 3: Blitzschutz funktioniert nur mit gutem Potentialausgleich

Ein Blitz kann Spannungen von mehreren Millionen Volt erzeugen. Ohne funktionierenden Potentialausgleich würde diese Energie unkontrolliert durch Gebäude fließen – mit verheerenden Folgen. Erst der Potentialausgleich sorgt dafür, dass die Energie sicher in den Boden abgeleitet wird.

Typische Fehler und ihre Folgen

Fehler beim Potentialausgleich entstehen häufig durch unzureichende Verbindungen oder mangelhafte Dokumentation. Wird etwa ein metallisches Rohrsystem nicht in den Ausgleich einbezogen, kann sich bei einem Defekt eine gefährliche Spannung aufbauen. Ebenso kritisch sind lose oder korrodierte Kontakte, die den Widerstand erhöhen und den Ausgleich unterbrechen. Die Folgen reichen von elektrischen Schlägen über Gerätestörungen bis hin zu Bränden infolge von Überspannungen.

Auch unsachgemäße Nachrüstungen oder Umbauten können die Wirksamkeit des Potentialausgleichs beeinträchtigen. Daher ist eine regelmäßige Überprüfung durch Fachpersonal unverzichtbar. Dabei werden die Widerstände gemessen, die Leitungsführung kontrolliert und die Verbindung aller relevanten Teile überprüft. Nur so lässt sich sicherstellen, dass das System dauerhaft funktioniert.

Blitzschutz und Potentialausgleich

Im Blitzschutzsystem spielt der Potentialausgleich eine besonders bedeutende Rolle. Wenn ein Blitz einschlägt, entstehen kurzfristig extrem hohe Spannungen. Ohne einen funktionierenden Potentialausgleich würden diese Spannungen unkontrolliert über metallische Bauteile oder elektrische Leitungen fließen und schwere Schäden verursachen. Der Potentialausgleich sorgt dafür, dass alle leitfähigen Komponenten auf dasselbe elektrische Niveau gebracht werden und die Energie über den Fundamenterder gefahrlos in den Boden abgeleitet wird. Nur das Zusammenspiel von Blitzschutz- und Erdungssystem ermöglicht einen umfassenden Schutz.

Fazit

Der Potentialausgleich ist eine unscheinbare, aber unverzichtbare Maßnahme jeder elektrischen Anlage. Er schützt Menschen vor elektrischen Schlägen und bewahrt Gebäude und Geräte vor Beschädigungen. Ob in Wohnhäusern, Industrieanlagen oder im Blitzschutz – der Potentialausgleich bildet das Fundament einer sicheren Elektroinstallation. Seine Wirksamkeit hängt entscheidend von sorgfältiger Planung, fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Prüfung ab. Nur wenn alle leitfähigen Teile zuverlässig verbunden sind, kann elektrische Energie kontrolliert fließen und ihre Gefahren verlieren.

Mit der zunehmenden Vernetzung moderner Gebäude wächst auch die Bedeutung des Potentialausgleichs. Er ist weit mehr als eine technische Vorschrift – er ist ein zentrales Element für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Beständigkeit elektrischer Systeme. Wer auf einen fachgerechten Potentialausgleich achtet, legt den Grundstein für ein sicheres, stabiles und störungsfreies Energiesystem.